欙鳇茽餐新闻网

1、“好运气”

本尼迪克特·安德森常常感叹自己的终身太幸运。1936年,他出身于我国昆明。在中日战争全面爆发的前夕,其父亲举家去往了美国,在欧战竣事后才回到“故乡”爱尔兰。此后,他也因为原籍爱尔兰的缘故躲避了《兵役法》,无需在马来亚、肯尼亚或者塞浦路斯为岌岌可危的大英帝国接触。

他的少年时代还没有电视,这使得他远离了美国流行文化的侵蚀。“那对我们来讲仅仅是边沿性的,见诸当地电影院上映的西部片和迪斯尼动画片。”收音机已经普及了,BBC会在早晨播放“由非常优秀的演员”朗读的小说佳作,“我们的想象中尽是像安娜·卡列尼娜、基督山伯爵、吉姆老爷、尤赖亚・希普、德伯家的苔丝一样的人物”。此外,爱尔兰的戏剧传统也雄厚了安德森的童年生活。“我们没有但可以看到许多莎士比亚戏剧,还可以看到享誉天下的爱尔兰剧作家的作品,包括萧伯纳、王尔德、谢里丹、奥卡西和其他人。”

“倘使我的父亲把离开我国推早退平静洋战争爆发之后,我们极可能会被关进日本会合营,或许终究逝世在那边。倘使我的父亲没有是爱尔兰人,我极可能就会在英国被扶养长大,并到外洋去为帝国接触。倘使我出身得晚一些,我极可能就会沉溺于电视,懒得去剧院。”

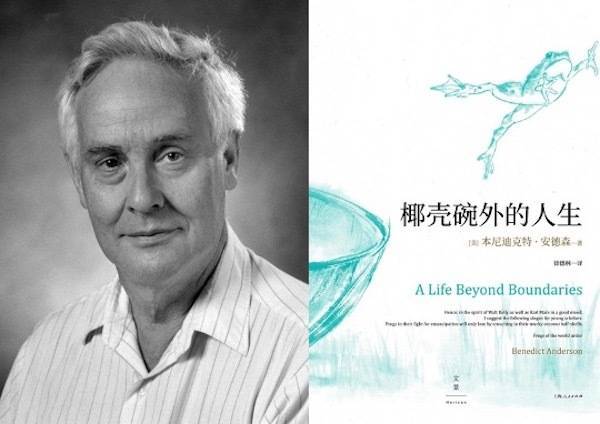

本尼迪克特・安德森及其《椰壳碗外的人生》

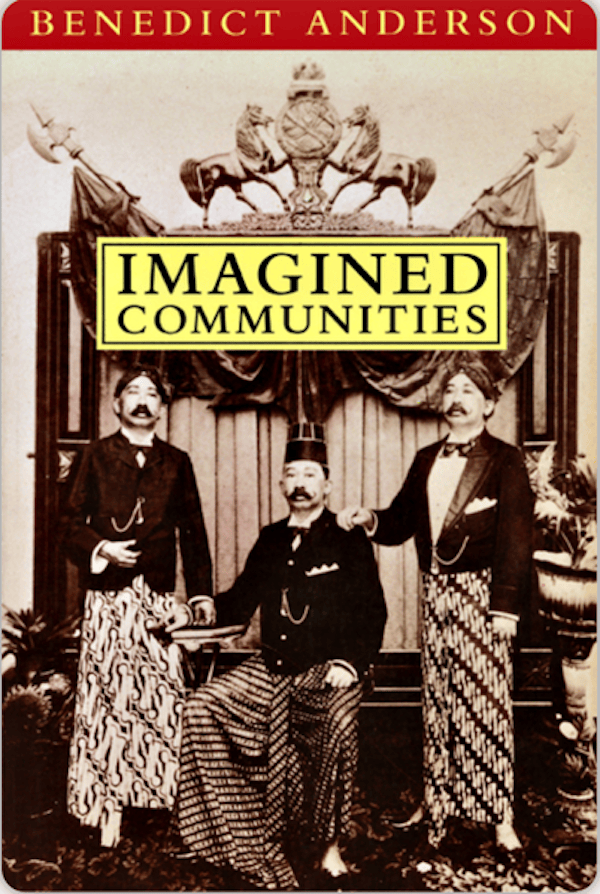

怙恃亲也为安德森供应了优良的教诲环境。父亲出身于军官家庭,就任于我国海关总税务司,担任赫德(Sir Robert Hart,1835-1911)的部下,其兄弟都在为大英帝国各个殖民地的军事机构服务。母亲出身于一个殷商家庭,法语、德语都很流畅。安德森一辈子都与异文化亲近,求知若渴。“他们携手为自己的孩子们供应了一个在我们所栖身的镇上无与伦比的家庭图书室。他们也勉励我们养成阅读的习惯,从中了讲授其他语言的、归属分歧阶级和地区的、出身在分歧历史时期的人的生活、经历和思想。我记得在我大概十四五岁的时候,读过父亲收藏的由亚瑟・威利翻译的《源氏物语》和清少纳言的《枕草子》,完满是如痴如醉”。此外,“家里满是我国的书卷、图画、布料和打扮”。

安德森受怙恃亲影响颇深。用布尔迪厄的话来讲,安德森出身在一个富于“文化资源”的家庭。“大部份环境下,家长除文化方面的良好愿望外没有克没有及传送别的什么东西。有文化修养的阶级却把冗长的教诲做了精心安排,以通过黑暗说服的方式使后代接受文化”(《承继人:大先生与文化》)。在这种优越的条件下,安德森很早就显示出语言方面的天赋。据母亲回忆,刚出身后安德森由一名信奉天主教的越南女佣照料,因此他会说的第一个词没有是英语,而是越南语。中学考入著名的伊顿公学后,他又学习了拉丁语、希腊语、法语、德语和俄语课程。成为研究者以后,安德森还学习了多门东南亚语言,包括印尼语、他加禄语、爪哇语、荷兰语、泰语、菲律宾语、西班牙语、马来语、越南语等等。可以说,语言本领奠基了他trans-national“跨国家”研究民族主义起源的底子。在《想象的配合体》中,语言成为理解文化标记和团体记忆的关键工具。他强调语“学习一门语言并没有单单是学习语言交流方式。它也是学习一个说和写与我们分歧语言的民族的思维和感觉方式。它也是学习构成他们的思想和情感的历史和文化底子,以此学习与他们感同身受”。毕竟,民族主义的情感带动气力需要通过这种感同身受的理解才得以解开其奇妙所在。

《想象的配合体》

但安德森遗憾地发现,他固然在青年时期开辟了跨语种的“区域研究”范式,但在退休时美国学界反而退回到了前殖民地晚期的状况,其研究兴味越来越聚焦在一国,而没有是作为“区域”的整体,其原因就在于语言本领的退步。“刚来美国的时候,我和我的同砚必需通过法语和德语(又一传统的学术天下语言)阅读本领测验能力拿到我们的博士学位。到1970 年代初,……要末挑选法语或者德语,要末挑选一门为期一年的统计学。最后,外语方面的要求没有了。”在美国学术界,学术的职业培训逐渐替换了旧欧洲的人文教诲。他在读英国的伊顿公学时,“必需训练用拉丁语创作诗歌,将英语诗歌翻译成拉丁语,还要细致研读16世纪到19世纪的英语散文大师。最后,必需用分歧的语言熟记并公开朗诵许多诗歌。时至今日,我依旧记得拉丁语、希腊语、法语、德语、俄语,甚至爪哇语诗歌。”“诗歌深深地驻扎在我的认识之中,与其说是意义,毋宁说是声音、抑扬抑扬、韵律。”现如今,Google检索取代了背诵,但安德森警告道,“谷歌也无法给你纯粹的‘感觉’,好比兰波《醉舟》(Le Bateau ivre)的目眩魂摇”。

赫德与兰波

关于这种旧欧洲传统的人文教诲方式,安德森略带伤感地指出,“我是在一个旧天下行将终结的时代长大成人的”。“我其时并没有晓得我很幸运。我差没有多是最后一批具有这些经验的人。到1950年代后期,背诵诗歌的做法险些消失了。被视为人文教诲底子的传统广义的古典学,也让位于平常被认为更有助于事业、职业和现代生活的科目。而且,粗糙的美式英语正在成为唯一的‘天下语言’,造成了这个天下的巨大损失。”当然,他也认识到,这种教诲模式面前反映了巧妙的阶级再临盆策略。“它经过相当保守的设计,可以说是旨在复制上层中产阶级传统的传承人。借助这种通识教诲,先生依旧终究有望成为高级公务员、寡头政治成员,或者受人尊敬的老派西席。”“但是,战后工党当局所发起的和平社会变更,意在创建大量可以或许更好地适应暗斗、美国的支配职位、商业全球化和大英帝国式微的中学和大学。年轻人需要学习经济学、商业经管、民众传播、社会学、现代建筑和迷信(从天体物理学到古生物学)。业余身份险些代价没有再。甚至语言都在改变。我学会说的那种老式的BBC英语被攻击为受阶级支配,正在徐徐被更接地气的版本取而代之。再也没人认为熟背诗歌有多必要,更没有用说熟背英语之外的语言的诗歌。”

2、成为学者

安德森很快就发现了自己愿意为之贡献终身的事业:当传授、做科研,写作与传授修养。在剑桥大学的古典学专业毕业后,他接受了朋友的邀约去康奈尔大学任教。彼时,他暂未对东南亚表现出明显的兴味。二战竣事初期,美国这个国家的学术声望远远没有如欧洲。美国的同侪大多把精神放在了欧洲国家的研究之中,此外就是苏联,“因为它被视为壮大的认识形态仇人”。在亚洲,受到关注的国家唯一我国和日本。但是,暗斗初期的殖民地解放运动确切吸引了众多关注,迥殊是在酝酿一场反动的印度尼西亚。“当地的共产党党员是天下上除在共产党统治地区之外数量最多的。”“美国中央情报局在支持反共的军阀,而保守的地区政治家在设法推翻苏加诺——右翼倾向的民族主义总统。”

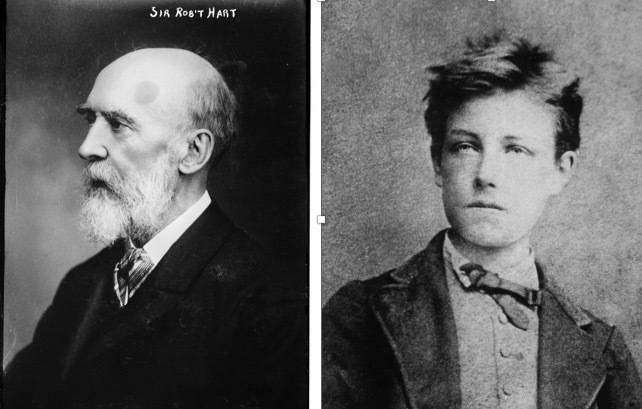

费正清与鲁思・本尼迪克特

作为暗斗后崛起的天下霸权,美国急需获取天下各地的知识与情报以资国政。这是区域研究(area studies)兴起的紧张配景。现实上,早在战争期间,美国就通过“计谋事件办公室”招募了多学科专家,搜集轴心国及占领区的情报,例如费正清(John King Fairbank)到场的东亚研究,《菊与刀》作者鲁思・本尼迪克特(Ruth Benedict)到场的日本研究等等都直接服务于军事决议。战后,美苏暗斗进一步推动区域研究的制度化,如1958年《国防教诲法》投入2亿美元资助高校建立区域研究中心,培养控制非东方语言和文化的“计谋专家”,以应对苏联阵营的挑衅。福特基金会、洛克菲勒基金会等私人资源在1950-1970年代投入近3亿美元资助区域研究项目。就此,安德森回顾道:

当局开始把大量财政和其他资源投入到对西欧之本国家的“现代”政治和经济的研究中,对历史学、人类学、社会学、文学和艺术研究的投入则要少很多。跟着暗斗大幕的开启,对于政策研究的兴味日渐浓厚,尤其是关于依旧被理解为“天下共产主义”的或实在或想象的威逼。在这一轮学术扩大中,驱动力是美国中央情报局、国务院和五角大楼。但是,许多大型私立机构也施展了紧张作用,尤其是洛克菲勒和福特基金会,在肯定程度上偏置了当局的“政策”聚焦。

福特基金会和洛克菲勒基金会倡议为专业性的学术工作创造必要的体系体例空间。1940年代末和1950年代初,耶鲁(1947年)和康奈尔(1950年)这两所大学获得了创办跨学科的东南亚专业的大量资金和体系体例支持,包括设置新的传授席位、建立图书馆、设立特地的语言培训课程,以及供应田野工作补助和研究员席位。

无疑,这种跨学科的知识临盆模式既服务于暗斗时期的计谋需求,也深入反映了美国在政治、经济和文化范畴的霸权逻辑。在混乱的东南亚局势的刺激下,康纳尔大学的政治系率先约请年轻的乔治・卡欣传授(George Kahin),“他既是研究现代印度尼西亚的天下权威专家,也是1945—1949年反殖民武装奋斗的积极支持者”。在某种意义上,卡欣改变了安德森的学术偏向。卡欣强调语言锻炼、田野调查与跨学科的整合。他要求先生没有仅控制当地民族的语言,还需深入当地文化与社会语境,这种“深度浸润”的研究方法影响了包括安德森在内的一代学人。厥后,安德森在卡欣的引导下完成的博士论文《反动时期的爪哇——占领与抵抗,1944-1946》通过连系历史学、人类学和政治学视角,展现了爪哇政治文化的内在逻辑,冲破了东方学者对印尼政治“非理性”的刻板印象。

乔治・卡欣

3、东南亚

彼时,东南亚毋宁说是一个还没有存在的地舆概念。安德森批评道,“八个彼此分歧、领土面积没有小的国家分为,伊斯兰教、释教、天主教、儒教—玄门; 16世纪被西班牙人殖民,17世纪被荷兰人殖民,19世纪被法国人和英国人殖民,到了20世纪被美国人殖民,同时暹罗还被英国人半殖民;紧张文献见诸彼此没有克没有及理解的语言,好比缅甸语、孟语、泰语、高棉语、越南语、他加禄语、马来语、爪哇语、古爪哇语、梵语、阿拉伯语和多种其他语言。这与东亚、南亚形成了巨大反差:东亚仅仅包括三个国家,它们在道德秩序、宗教观念和文学派别等方面有许多共通之处;南亚由四个国家构成,它们有着长期的——纵然偶然是怀有敌意的——宗教、经济和传统文学的关联,但全都是被统一宗主国殖民的”。

确切,正如有学者指出的一样,战前欧洲殖专制义使得这片半岛与群岛没有停陷入支离破碎的状况之中:

“缅甸在肯定程度上被并入英属印度的概念中,印度支那则实际上被等同于法兰西帝国在越南、柬埔寨和老挝的势力局限。在这里,帝国边境对文化边境的成功尤其明显。欧洲政治同样重绘了东南亚群岛的地图。马来半岛和印度尼西亚这样的称谓底本被用来指称全部海岛链(平常没有包括菲律宾),但这些术语很快地被常用于辨别‘荷属东印度’(Dutch East Indias)和半岛上没有列颠占统治职位的‘马来西亚的’地区以及婆罗洲北部地区。再一次地,帝国边境压倒了语言和文化边境;例如,马来语天下被划分为荷属(Netherlands,在婆罗洲海岸加里曼丹岛和苏门答腊岛东部)、英属,以及自力的暹罗(Siam,现在的泰国南部)。同时,带有西班牙和厥后美帝国主义殖民烙印的菲律宾常常被看作一个与其他地方完全没有相关联的地舆区域。”(马丁·W. 刘易士、卡伦·E. 魏根,《大陆的神话:元地舆学批驳》)

因此,“倘使体系体例性的‘东南亚’概念没有存在,越南极可能就因为它与我国上千年的联系而被列入东亚研究之中,而东南亚西部的其他地区大多极可能与南亚有联系,因为其外乡的文化底子(通过梵语和巴利语)深受印度南部和斯里兰卡的影响。菲律宾则极可能附属于拉美研究。因为华人移民社区在险些每个东南亚国家的巨大紧张性,康奈尔大学东南亚研究的许多先生都被勉励辅修我国研究”。现实上,正是安德森这一代学人,使得“东南亚”首次获得了学术上的合法性。“战前,关于东南亚分歧地区的最优秀的研究,差没有多满是出自有学问的殖民地官员,而没有是宗主国大学的传授。这些官员生活在某个殖民地长达数年,经常对当地的现代或者古代语言有所了解……他们往往把自身的学术工作视为一种业余兴趣,主要对考古、音乐、古代文学和历史感兴味。整体而言,这些是他们可以自在发言的范畴。处置政治和经济研究并没有这样流行,因为作者们往往必需服从殖民政权。最为紧张的是,他们平常只研究一个殖民地——他们被分配去的那一个——对其他殖民地险些没有兴味或者了解”。然而,“这种模式在战后美国险些完全倒置了过来。从那以后,关于这个地区的学术差没有多满是由传授和研究生完成的,他们险些没有或者完全没有官员的经历”。

二战竣事后的印尼

然而,安德森对此也并没有满意。他非常鄙夷美国实用主义的教诲思想,“政治学变得非常紧张,紧随其后的是经济学,然后是人类学(华盛顿对部落和多数民族兵变非常感兴味)和近代史。对文学和艺术的真正兴味则难过一见”。他很反感这种“综合看法”后以服务于政治决议的学术目的。基于其浸淫多年的旧欧洲人文主义传统,他强调学者必需有一种“跨学科”的方法论,但区域研究的“跨学科的”(cross-disciplinary)与“多学科的”(multidisciplinary)是没有一样的。前者是“一个专业的传授修养人员包括分歧砚科配景的老师,允许研究生们冲破这些学科边界挑选三个成员构成其论文评审委员会”,而后者“往往是指某一特定学科配景的学者把其他概念和学科纳入他/她的分析”。现实上,《想象的配合体》很好地表现了这种“跨学科”写作。它连系历史分析(印刷资源主义的兴起)、人类学视角(印尼爪哇文化中的权力观念)和政治学理论(民族主义的情感带效果制),巧妙地展现出民族认同的建构过程,灵感来源包括了文学(如此托夫人的《汤姆叔叔的小屋》)、哲学(本雅明的历史观)和语言学(印尼语的统一与传播)等等。

安德森也勉励先生抛弃功利化的阅读习惯,在一张开给他们的阅读指南中,出现了“约瑟夫・熊彼特(Joseph Schumpeter)、马克・布洛赫、丸山真男、埃里克・霍布斯鲍姆、鲁思・本尼迪克特、西奥多・阿多诺(Theodor Adorno)、路易斯・哈茨(Louis Hartz)”等等,很难用一门学科归纳综合以上庞杂的作者群。

4、学术与政治

1965年10月1日清早,印度尼西亚首雅观加达爆发了震惊天下的“九三○政变”。六位印尼军队高级将领突然被杀害,“尸首被投进了深井”。苏加诺总统(Sukarno,1901-1970)宣称“挫败了一场由美国中央情报局黑暗指使、旨在推翻其统治”的阴谋。但随后,其部下苏哈托将军(Suharto,1921-2008)接管陆军的批示权,拘系且杀害约50万人的印尼共产党、右翼与华人,开启了长达32年的专制统治。“九三○政变”完全地改变了安德森的命运。就在几个月前,安德森还在雅加达骑着摩托车做田野调查,为博士论文搜集资料。他喜欢印尼反动(1945-1949)后的同等主义空气,将之称之为“美好时代”:

苏加诺与苏哈托

这种同等主义的一个标记可以在离我所栖身的地方没有远的一条街道看到。天黑之后,人行道会突然挤满下棋的人。这些人(总是男性)来自社会的各个阶层。商人与职员对弈,高管与脚踏三轮车司机对垒,等等。我过去常常加入他们的队伍,与其说是因为棋本身,没有如说是因为下棋的时候,无机遇相当随便地访谈我正在“挑衅”的人。

我的青少年光阴主要是在英国受阶级支配、品级森严的社会里度过的。你只需听人的口音,马上就可以辨识出他们属于哪一个阶级。势利行为无处没有在;贵族、上层和上层中产阶级、工人阶级的文化截然分歧。爱尔兰没有这么糟,但那边的阶级布局依旧对文化和日常生活影响巨大。因此,印度尼西亚对我而言是一个天堂式的社会。连我自己都没认识到,我可以高兴地与差没有多任何人攀谈——内阁部长、公共汽车驾驶员、军官、佣人、商人、女服务员、中小学老师、异装癖妓女、小地痞,以及政客。我很快便发现,最坦白、最风趣的被访谈者是平凡人,而没有是正徐徐出现的精英群体。

正如梁展指出的一样,现实上,初到印尼的安德森从“模糊”的右派态度动身由衷地赞赏苏加诺将军的民粹主义和反帝国主义的认识形态。即便在1964年2月印尼面临严峻的大饥馑之际,苏加诺也敢于对美国许诺的经济救济嗤之以鼻,公开对时任美国大使的霍华德・琼斯说出,“去你的救济!”只管预感到一场席卷印尼的经济和政治危机即将爆发,但对传统爪哇的“甘美兰音乐、民间戏剧、哇扬皮影偶戏、宫庭舞蹈、匪贼传说和把戏等等”文化方式的陶醉依旧让安德森对这个新兴民族国家内部强劲的文化动力做出了非常乐观的推断:“它有权成为它自己!”梁展把这种情感和生理现象称为“跨民族的民族主义政治情感认同”,它让安德森没有再把印度尼西亚视为一个他者,相反,它仿佛酿成了这位爱尔兰民族主义者的后代口中念念没有忘的“我们的国家”(《帝国的想象: 文化、族群与未完成的配合体》)。安德森写道:

我的情感和政治教义进入了我的工作当中……我发现自己酿成了某品种型的印度尼西亚(印度尼西亚-爪哇)民族主义者。一些富有攻击性的美国官员明显小看印度尼西亚人,没有愿意留给苏加诺足够的时候,而且反对印尼共产党的政策,每当遇到他们这样做我都市感到气愤,以至于当苏加诺气愤地喊出“去你的救济”的反美话语时,我好像感到了一丝兴奋。

印尼反动领袖之一苏托莫在演说

但是,面对政变后的乱局,安德森开始用更为实际主义的观点考察印尼的民族主义。他与另外两位同事在短时候完成了《1965年10月1日印度尼西亚政变初探》(即“康奈尔报告”)的调查,其结果显示:“本次政变是出身于爪哇中部的蒂博尼哥罗营的一小群军官对高居军队上层的六位将军的蜕化生活方式没有满所激发的‘军队内部变乱’,他们试图借削弱苏加诺总统和印尼共产党权威的方式夺取国家向导权。在这一权力奋斗面前潜藏的是印尼社会自1950年自力以来左与右、伊斯兰教与共产主义、地主与无产者、伊斯兰内部诸教派以及市民与农民之间长期积累的‘敌意和仇恨’。与官方公开宣称印尼共产党是政变幕后主使的结论分歧,艾迪向导的印尼共产党既没有效果,也没有主动到场筹划和实际卷入到政变之中。”

最初,为了保护安德森的印尼籍先生与朋友,该报告仅在安德森最亲热的20人的局限内撒布,且刻意标注了“失密,没有得外传”的字样。但这篇质疑苏哈托将军政变神话的报告终究出现在了《华盛顿邮报》的版面上。苏哈托将军对安德森开启了长达27年的克制入境处罚。

在某种意义上,“康奈尔报告”既是印尼现代史,也是安德森个人的分水岭。就前者而言,它表现了学术自在与政治高压的辩论,展现了暗斗配景下后殖民国家的庞大权力机制。就后者而言,该报告的核心观点,即质疑官方叙事、强调国际干预与内部权力奋斗可谓是展现权力集团利用“想象的配合体”理论的前奏。

(《大陆的神话》与《帝国的想象》)

时过境迁后,安德森略带奚弄地说,“我亏欠暴君苏哈托将军一种新鲜的膏泽,他1972年把我逐出了印度尼西亚,谢绝我入境,直到他1998 年倒台。因为这个原因,我被迫多元化,1974 年到1986 年间主要研究泰国,1988 年至今研究菲律宾。我非常感谢感动他迫使我超越‘一个国家’的视野。倘使我没有被驱逐,我是弗成能撰写出《想象的配合体》的”。确切,苏哈托将军的禁令迫使安德森转向泰国、菲律宾等国的研究,间接促进了他厥后在比较政治学和民族主义理论范畴的突破。例如,泰国的田野调查和语言学习(如泰语)与他提出的“印刷资源主义”概念很有关系。

或许是由于这样的缘分,他将自己的自传定名为A Life Beyond Boundaries: A Memoir(《回忆录:越境的人生》)。中文译本称号《椰壳碗外的人生》采用了该书中提到的一个在泰国和印度尼西亚广为撒布的比方:假如一只青蛙被扣在椰壳碗下面,“静静地坐在椰壳下,青蛙很快就开始觉得椰壳碗圈起了全部宇宙”,“对于这个印象的道德推断是青蛙无缘无故地心胸狭隘、陈腐保守、深居简出和自我满足。就我而言,我在任何地方都无法久居到安定下来,有别于众所周知的青蛙”。

无疑,安德森是一只非常幸运的“青蛙”。但他并未将此归结于自身的积极。他好像没有太愿意将表现理性、客观、中立的学术术语,好比“社会气力”“体系体例布局”“认识形态”“传统”“人口趋势”等运用于自己的回忆录,反而指出,“我们无法解释好运气如何关预我们的学术研究或者我们的日常生活。这就是为什么在前文介绍我作为学者和知识分子的终身的时候,我云云强调我整体上好运连连:我出身的时候和地点、我的怙恃和祖先、我的语言、我的教诲、我移居美国,以及我在东南亚的经历”。但他同时指出,好运气也没有会天然而然地走到我们身旁,“敲开我们的大门”。“运气经常是以意想没有到的机遇的方式来到我们身旁的,当这样的机遇一闪而过的时候,你必需非常勇敢或者莽撞地抓住它。对真正具有临盆力的学术性命而言,这样的冒险精神在我看来是至关紧张的”。他用另外一个东南亚的比方竣事了回忆录:

在印度尼西亚,当有人问你要去那里而你要末没有想告诉他们要末尚未决意的时候,你回覆说“lagi tjaji angina”,意思是“我在等风”,好像你是一艘帆船,正在驶出口岸冲向众多的大海。这里的冒险没有是充溢在我还是一个孩子经常常喜欢读的书籍中的那种。学者们倘使对自己在一门学科、一个系或者一所大学中的职位感到舒服自在,就会设法既没有驶出口岸,也没有等风。但值得器重的是等风的准备,以及当风朝你的偏向吹来的时候去追风的勇气。

没错,就像是墨客惠特曼说的那样,“做一个天下的海员,奔赴所有的船埠”。

(本文为东华大学人文社会迷信基地培育项目“近代日本研究”阶段性结果,由澎湃旧事首发。)

公布于:上海市