欙鳇茽餐新闻网

“说不尽的陈寅恪”,几乎要成为文史学界的标语;“劝君莫谈陈寅恪”,则是学者在早年“陈寅恪热”中的提示。不管如何,陈寅恪已从学者酿成了一个文明符号,在学术史、文明史上留下了浓墨重彩的一笔。陈寅恪走向民众,大概依赖的是陆键东的《陈寅恪的末了二十年》,民众从中起首看到的是“不古不今”、挺拔独行的陈寅恪,进而谈“独立之精力,自由之思想”,这些在20世纪90年月自有其特殊的意义;至于说中古史研讨中集团、婚姻、地区、种族的视角,元白在中唐变更期间的意义,钱柳在易代之际的因缘……则很难引起一般人的兴趣,甚至因为笔墨深邃而怯步于其学说的门外,更不要说陈寅恪隐藏在考证背后的治学方法,和其这些考证与方法背后隐藏的带有人生境遇的诸多情怀。哪怕是在专业学者中,陈寅恪这几年似乎也大有被荒凉,甚至遭受批判之势。

不外,在这一从热到冷的长期过程当中,却有人始终在存眷陈寅恪,特别是在陈寅恪晚年栖身的“岭表炎方”之地,始终有学者对其连结着研讨热情。前有胡文辉先生的《陈寅恪诗笺释》的修订再版,近期则是张求会教授的《陈寅恪四书》(以下简称“四书”)的出书。

撰文|冯夷

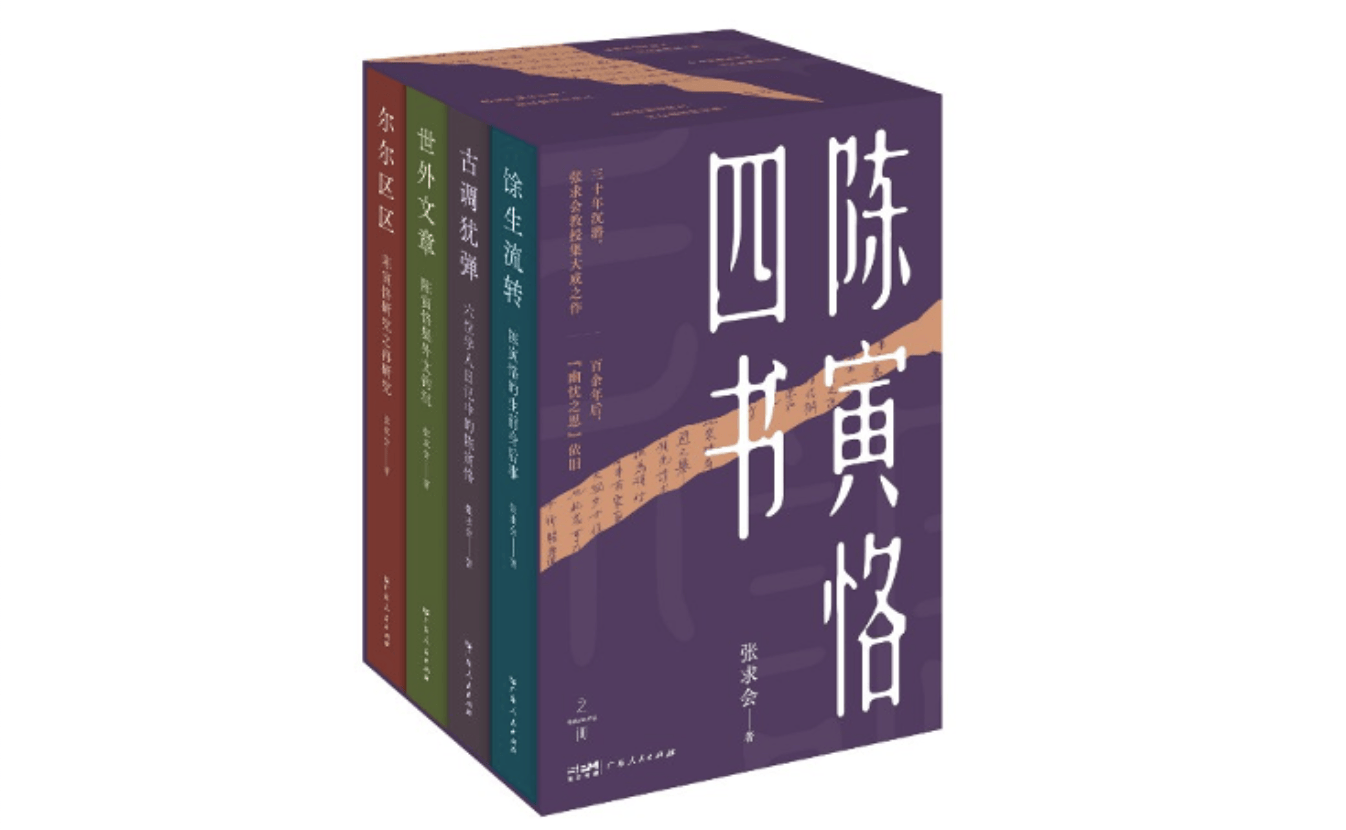

《陈寅恪四书》,作者: 张求会,广东人民出书社 2025年1月。

引子

张求会教授将其研讨陈寅恪的新旧文章集结成《陈寅恪四书》(《馀生流转》《古调犹弹》《世外文章》《尔尔区区》)出书,乃是其蒐求新资料研讨陈寅恪、订正既往研讨中的谬误之作。四本书的书名均出自陈寅恪先生的诗作,作者在每本书的媒介中已有交代,自不待我多言。作者交代何以用这些诗作,才应当引起读者的注意。

《馀生流转》是研讨1948年以后的陈寅恪的著作,以时候为序,连缀起陈寅恪末了二十年的“流转史”。书中既探讨陈寅恪在战乱中托寄书本留下的悬疑,又剖析战乱后陈寅恪的“去留”与“出处”,更存眷陈寅恪在迟暮之年的爱恨情仇。

《古调犹弹》铺陈的是夏鼐、刘节、郑天挺、陈君葆、梁方仲、竺可桢等六位学人与陈寅恪的交往史,表彰的是变雅之声流行而犹弹古调的仁德义举与真情实谊。六位学人,各以当事者的日志(旁及个人记事、条记、书信)为原始质料,每人一篇长文。在聚焦这六位学界名流的同时,也存眷那些久被遗忘但与陈寅恪有关的“小人物”,如张向天、罗文柏、罗慕华、梁受洪、谭幹、李宗瀛、王庆菽等。通过“小人物”纪事,丰富了以陈寅恪为中心汗青场景。

《世外文章》前八篇是通过表露、研讨新质料,发现和开拓陈寅恪研讨中的新问题;对旧质料的从新考证、辨析与研讨则是对陈寅恪研讨中诸多悬而未决的问题举行讨论,自第八篇以下的六篇,辑录陈寅恪、唐筼多封佚札(个体信札虽仍存疑,但不妨公之于世),借以推进研讨之深入。

《尔尔区区》则是收录了作者近二十年来,为研讨陈寅恪著作所写的书评,在书评中对相关著作举行了比较客观的评价,又在原作者的基础上,对一些问题提出了本身的看法。更加可贵的是,张先生还在之后的时候中不断根据出世的新质料修订补充这些内容,让整本书看起来更加充分。

盖作者以新质料、新问题为津筏,不仅要回覆陈寅恪研讨史上很多悬而未决的问题,或纠正已往研讨中的谬误,更重要的是,作者希望借助这个研讨的过程,发皇义宁之心曲,探索这个出身王谢之家,集诗人、学者、儒生三种身份的人物,如何在从天崩地解到红云碧海的期间变更中,与世浮沉而又坚守其治学、处事、为人的原则。

《陈寅恪的末了二十年》(修订本),陆键东,生活·读书·新知三联书店 2013年6月。

别的说与接着说

陈寅恪先生在《敦煌劫余录序》中开宗明义地指出:“一期间之学术,必有其新质料与新问题。”陈寅恪研讨其实不是什么新问题,但至今仍然有相当强的生命力,除了陈寅恪先生本身的品德与学术外,还因为不断有新质料的出现。新质料最重要的感化有二:一是纠正本来的谬误,二是为本来因质料所限而留下的悬而未决的问题供应新线索。“四书”中大量利用了作者发现或早先宣布的新质料,从这个角度来说,确是开义宁研讨之新境,是其他研讨者没有发现或没有注意到的研讨面相,我愿意称之为“别的说”。但若是我们卖力阅读“四书”就会发现,作者所体贴的问题,其实没有跳出义宁研讨中最关键的那些问题的领域,作者并非无力自开新境,而是他深知这些问题仍然有非常重大的意义,作者在随书附赠的卡片上写的那句话正是这种认识的真实反映:“只要陈寅恪先生在其著作中警示过的那些问题还得不到办理,那末,统统通过还原汗青场景、揭橥真实志愿来赞助人们精确理解陈先生的作品都不会是无用的。”“都不是无用的”六字,当然是作者自谦的说法,实际上他对这样的推断非常有信心,也正是这样的认识,才让作者写出了“四书”。从这层意义上来说,“别的说”其实还在“接着说”之中。

“四书”中,《尔尔区区》的主题是纠正谬误,《馀生流转》《古调犹弹》《世外文章》三本著作的主题则是探索悬而未决的问题,后两者还有集结、表露新质料之功。但纠错和办理问题又难以合并,其中的微妙之处,需要读者本身去阅读体味。这里主要谈谈后三本书。

在《馀生流转》中,作者其实在实验办理自陆键东以来就遭到人们体贴的问题,或者说是大家一直以来的一些对汗青的好心的假设:陈寅恪的书若是没丢,他是否是会有更多的著作问世?陈寅恪当初到底有没有想过要离开中国大陆?高层对陈寅恪究竟是什么样一个态度,他当初要是去了北京担任行政职务又会如何?诸如此类,作者都通过新质料予以尽可能的解答。而且这种回覆非常制止,没有过多的推论,有一分质料说一分话。虽然文章问世先后不一,但作者有意按照时候递次排列文章,希望能展现陈寅恪在汗青进程中如何决议,这位学术大家如何在期间的洪流中被裹挟向前。

陈寅恪。

个人认为,此册中颇为值得重视的是陈寅恪去留、出处的几篇文章。我猜测,作者将陈寅恪置于具体的时空之中,是想借助新质料将已神化的陈寅恪从新放回一个人的地位:陈寅恪也曾经有过赴港、赴台的设法主意,他与其他学者在去留问题上一样,也曾迟疑犹豫;他在高层抛来橄榄枝的时候也许想过要上庐山,作者审慎地利用了“不排挤”三字来推测陈寅恪的态度,这确实与《对科学院的回复》形成了鲜明的比拟,虽然面对老友“法湘乡不如法韶山”的规劝,仍然不改“议论近乎湘乡南皮之间”的本色,但庐山确实有吸引他的处所。“去留难定”“不排挤”等绝对是深入研讨过陈寅恪之后,知人论世才能作出的推断。

《唐景崧内渡——一个让陈寅恪为难的话题》一文,其实与考证陈寅恪《吾家与丰润之关系》一文的内容应当作表里文章看,此篇文章或许是作者得意之笔。文章不仅细致梳理了后人对唐景崧内渡的态度,还独独注意到了俞明震的看法,这种看似边缘的论调其实代表了一种持平的公论,当夹杂义气的时论退潮以后,或许这种公论又会走上汗青舞台的中心。同时,俞明震论唐景崧之内渡时,俞大维与寅恪小妹新午尚未结婚,又幸免了家庭因素致使的回护;且俞明震曾亲自参与了台湾抗日奋斗,其说当是亲历者的客观评价。但唐景崧内渡不管如何是陈寅恪回避不了的话题,由此才有他“只能如此”的态度,其实这就是他对近代史的态度,因家人自是局中人,所以才不能直接研讨近代史,而只能以局中人的眼光回观中古史,寄寓之幽静,实乃陈寅恪史学中的“不能说”,这些内容我们留待下文再述。

《古调犹弹》《世外文章》两册,一是以别人的日志看陈寅恪,一是以陈寅恪的著作看其本人,所谓“出乎其外,入乎其内”。王国维的《人间词话》说:“入乎其内,故能写之。出乎其外,故能观之。入乎其内,故有生气。出乎其外,故有高致。”这几句话,是可以用来形容这两册书的。在《古调犹弹》中,作者强调“变雅”作时的人间百态,陈寅恪这样有深挚“遗老”情结的人,于此当更加敏感。作者跳出陈寅恪,从别人的日志中去窥见作为“他者”的陈寅恪,其实更能看到世道人心。陈寅恪曾在《读吴其昌撰梁启超传书后》中提到要“验人心之厚薄”,而陈寅恪在他的晚年期间里感遭到的这些人物,会让他作何感想?他对于本身曾经所作论断“五十年来,如车轮之逆转,似有合于所谓退化论之说者”又会是什么态度,事情永远也无法知晓了。至于作者如何串联这六位学人,在四天职册的导言(汹涌·思想”栏目:《陈寅恪四书》:我们本日为什么需要“陈寅恪研讨”及其再研讨)中,他本人对此已有细致介绍和说明,这里就不再讨论了。

《世外文章》一册,对于研讨陈寅恪的学术十分重要。作者对《敦煌本〈太公家教〉书后》的考释可谓出色,并在此基础上论证了陈寅恪当时就注意到此文义有未安之处,推测这是陈寅恪未能将此文收入本身手定的文集中的缘故原由,可见陈寅恪对学术的精益求精。讨论《敦煌小说选读讲义》一篇,则可看到陈寅恪由释教、东南史地转向中古的枢机,这与《文史》曾经刊载的陈寅恪未刊书信互为表里,可以看到陈寅恪学术变化的轨迹。至于说《宋诗英华录》批语一文,则质料更重于作者的注释,从这些批语中可以看出陈寅恪对中国古代传统诗话中关于诗歌源流、风格、文体、文论都异常熟稔,批语本身也构成了一部“陈氏诗话”。这一内容对于理解陈寅恪的学术体系和学术根柢极端重要。同时也提示我们,正是对传统诗词有如此博识的造诣,才能对诸如元白诗、《再生缘》、钱柳诗睁开周全而博识的研讨。可以说,在批语中陈寅恪展示了他作为汗青学家文学修养的一面。陈寅恪兄弟诗词“误署”问题则颇风趣,作者在汗青证据以外,又以风格为论据,这种似虚实实的推断反而更加能证明陈寅恪是否真的“误署”(陈寅恪诗的格调微风格,罗韬在胡文辉的《陈寅恪诗笺释序》中已有非常精确的揭示,读者可以自行参看)。作者牵引证据,得出比较可信的结论之后,仍然态度审慎,又致敬了陈寅恪的治学态度。考证《吾家与丰润之关系》一文,实际上深入到了陈氏家世对其学术影响的研讨之中,或许是作者的“实验性”研讨,这一问题留待下一节。后文中几篇信札,涉及亲眷友朋,这里不再多加说明白。

《陈寅恪诗笺释》,胡文辉著,广东人民出书社2013年4月。

“四书”存眷侧面不同,内容周全,集中展现了作者别的说和接着说,其实还注意到了陈寅恪学术的别的两个层次。

“可以说”和“不能说”

本日的学术研讨,很大程度上是“为人之学”,但古人则不同,其学是“为己之学”,“为人之学”是要讲清楚逻辑,要举例子说服人,要让人认同看法;“为己之学”则不同,它深藏内心,关涉本身的修养和品德程度,其与家世出身、学问经历、实际怀抱等绑定,只须本身心安,不须说服别人。前者是“可以说”,后者则“不能说”。

作者的研讨中,明显涉及了“可以说”和“不能说”两个层面,这倒不是作者有什么不能说,而是“四书”的作者已猛烈认识到了陈寅恪学术的这两个层面。“可以说”的是陈寅恪的学术、处世、为人,而在这背后还隐藏着“不能说”的东西,陈寅恪所以要以“集团、婚姻、地区、种族”的视角来研讨中古史,所以要颂钱柳因缘的内涵动因和深层次的情怀。不外作者在书中已多有揭示,但却以十分制止的笔调点到为止。如《馀生流转》中揭示陈寅恪对庐山讲学的“不排挤”的深层心理因素,(86-123页)同书中考释陈寅恪对唐景崧内渡的态度,在《世外文章》中特地考证陈寅恪《吾家与丰润之关系》的问题,(164-202页)实际上都可以看成作者对陈寅恪“不能说”之学问的一种实验性研讨。(85-110页)作者在其文中频频提示读者要注意家世对陈寅恪学术的影响。

陈寅恪、唐筼与三个女儿。

陈寅恪是一个有浓重“遗老”色彩的学者,这种情感底色会形成一种对人认知的推断标准,进而形成本身的圈子,而“遗老”的身份又会增强这种圈子外部的身份认同,形成某种思维定势,这就超越了学术的领域,进入到别的一个层次之上。反过去,身份认同会不自觉地影响如陈寅恪这样的学者的研讨。这里就要别开一笔,引用一段金克木《陈寅恪遗札后记》(刊《读书》1997年第3期)中的内容出来,以引出后面的话:

那是一九四八年四五月间,我从武汉到北平(因为内战猛烈铁路欠亨只要搭飞机)。见到老朋友邓广铭时,他非常高兴……说,他将借用胡校长的汽车去清华大学接陈寅恪先生进城到中猴子园看牡丹花,请季羡林先生作陪,也邀我参加以便认识他们两位。

那一天遇上了天气明朗,风和日丽……我们四个人围坐一个桌子饮茶。陈先生兴致很好,谈了不少话……

此次见面临离别时,我向陈先生说,将到清华园登门拜访。随后不久,我就和唐季雍密斯完婚。婚后过了几天,我便和季雍同去清华,起首拜访寅恪先生并见到陈夫人唐晓莹(筼)密斯。两人都一点也没有老态。我将唐长孺交我转呈的论文《白衣皇帝试释》送上,说了武汉大学的一些人的现状。其中自然有陈先生的弟弟陈登恪教授(他用陈春随笔名作小说《留西外史》嘲讽留欧学生)和他的好友吴雨僧(宓)及刘弘度(永济)等教授。不久,这些照例应有的话就谈完了。还有什么问答,全记不起来了。

陈夫人陪坐听着。我随口介绍了一句:唐家和嘉业堂是亲戚。陈先生立刻问季雍,对刘翰怡(承幹)“怎么称呼”。季雍回覆了。不虞陈夫人顿时面有笑容,本来是对面坐着,这时站起身,走过去,和季雍并坐,拉着她的手问这问那。我听向觉明(达)先生说过,唐晓莹(筼)的祖父是昔时的台湾巡抚……但不知那唐家和刘家有什么关系。想来只是她知道刘家属于前清遗老,所以就有话谈了。这时我心想,我家和江西义宁也有关系,但说出来有攀附之嫌,一直不说,这时对陈先生也是想说没说。

陈先生溘然也站起走过去。我连忙起身。他对我轻轻问,是否是念了Saddharmapundarika。他说这《妙法莲华经》的梵文名字慢而发音很精确。我回覆,没有,但读过Mahqbhqrata(大史诗)。本想接下去讲,《法华经》用的是通行语,不是规范梵文,印度学者不会教,而且释教在印度灭亡已久,多数学者知道的释教是巴利语的释教,也不懂《法华经》。不外我想对陈先生说这些话岂非“江边卖水”,就没有说出口。

大概是季雍看到我们站起来以为是告别了,便也站起来。陈夫人也以为我们要走了。于是我说了以后无机会再到北平一定再来拜访就教一类的告别话。陈先生随手打开房门,当先大步走出。我没想到他会送,连“请留步”也来不及说。陈夫人也拉着季雍的手随着一同走出。陈先生已走到小院的篱笆门外站着。我出来握手告别时,只想到内战不知还会打多久,我未必能从武汉再来了,想不到时局相持不下,这一次竟成永别。

那是一九四八年四五月间,我从武汉到北平(因为内战猛烈铁路欠亨只要搭飞机)。见到老朋友邓广铭时,他非常高兴……说,他将借用胡校长的汽车去清华大学接陈寅恪先生进城到中猴子园看牡丹花,请季羡林先生作陪,也邀我参加以便认识他们两位。

那一天遇上了天气明朗,风和日丽……我们四个人围坐一个桌子饮茶。陈先生兴致很好,谈了不少话……

此次见面临离别时,我向陈先生说,将到清华园登门拜访。随后不久,我就和唐季雍密斯完婚。婚后过了几天,我便和季雍同去清华,起首拜访寅恪先生并见到陈夫人唐晓莹(筼)密斯。两人都一点也没有老态。我将唐长孺交我转呈的论文《白衣皇帝试释》送上,说了武汉大学的一些人的现状。其中自然有陈先生的弟弟陈登恪教授(他用陈春随笔名作小说《留西外史》嘲讽留欧学生)和他的好友吴雨僧(宓)及刘弘度(永济)等教授。不久,这些照例应有的话就谈完了。还有什么问答,全记不起来了。

陈夫人陪坐听着。我随口介绍了一句:唐家和嘉业堂是亲戚。陈先生立刻问季雍,对刘翰怡(承幹)“怎么称呼”。季雍回覆了。不虞陈夫人顿时面有笑容,本来是对面坐着,这时站起身,走过去,和季雍并坐,拉着她的手问这问那。我听向觉明(达)先生说过,唐晓莹(筼)的祖父是昔时的台湾巡抚……但不知那唐家和刘家有什么关系。想来只是她知道刘家属于前清遗老,所以就有话谈了。这时我心想,我家和江西义宁也有关系,但说出来有攀附之嫌,一直不说,这时对陈先生也是想说没说。

陈先生溘然也站起走过去。我连忙起身。他对我轻轻问,是否是念了Saddharmapundarika。他说这《妙法莲华经》的梵文名字慢而发音很精确。我回覆,没有,但读过Mahqbhqrata(大史诗)。本想接下去讲,《法华经》用的是通行语,不是规范梵文,印度学者不会教,而且释教在印度灭亡已久,多数学者知道的释教是巴利语的释教,也不懂《法华经》。不外我想对陈先生说这些话岂非“江边卖水”,就没有说出口。

大概是季雍看到我们站起来以为是告别了,便也站起来。陈夫人也以为我们要走了。于是我说了以后无机会再到北平一定再来拜访就教一类的告别话。陈先生随手打开房门,当先大步走出。我没想到他会送,连“请留步”也来不及说。陈夫人也拉着季雍的手随着一同走出。陈先生已走到小院的篱笆门外站着。我出来握手告别时,只想到内战不知还会打多久,我未必能从武汉再来了,想不到时局相持不下,这一次竟成永别。

先看金克木所谓“我家和江西义宁也有关系”,实际上是指他的父亲金沛田曾经在光绪三十二年(1906年)担任过义宁的知州,参与过镇压萍浏醴起义。彼时张之洞在湖南开办新式学堂,金沛田也在义宁大兴学堂,还遭到当地文人的歌颂。金克木出身之年,其父去世,对于他父亲与右铭、散原父子是否有过交集,知道得其实不细致,或者可能基础就不清楚,由此才说“说出来有攀附之嫌”。

奏请将金沛田免补知州本班以直隶州仍留江西补用折片(台北“故宫博物院”藏)。

金克木去拜望陈氏夫妇,不管是转交唐长孺的论文,谈陈登恪、吴雨僧、刘弘度,在金克木看来都是“照例应有的话”,那末可以看出陈氏夫妇对于这些例行的发言是表现得十分客气的,金克木可能也感到了某种疏离,才会有这样的形容。不外当说到唐季雍与嘉业堂的关系时,“陈先生立刻问季雍,对刘翰怡(承幹)‘怎么称呼’。季雍回覆了。不虞陈夫人顿时面有笑容,本来是对面坐着,这时站起身,走过去,和季雍并坐,拉着她的手问这问那”。对例行发言以外的内容都记不清的金克木,对此却记得特别清楚,可见他对陈氏夫妇前后态度变化记忆之深。陈、唐二人何以突然变化态度,这就要从陈寅恪问到的刘翰怡(承幹)说起。

刘承幹(1882年—1963年),原名承榦,字贞一,号翰怡、求恕居士,晚年自称嘉业老人,浙江湖州府乌程县南浔人。刘承幹为光绪三十一年(1905年)秀才,宣统二年(1910年),刘承幹以捐资赈灾得分部郎中、四品卿衔、四品京堂,候补内务府卿。1911年起定居上海。刘承幹擅长古籍版本学问,自1919年在南京各书肆购书以来,即努力于收书、购书、藏书,在上海有求恕斋,在故乡南浔则有嘉业堂,而嘉业堂更是承宣统“钦若嘉业”之谕旨而建。刘氏嘉业堂为晚清江南四大藏书楼之一,但刘承幹本人政治观念保守,与清遗老们往来甚密。鲁迅称其为“傻公子”。

唐季雍为江南著名书法家唐家庆(字耕余)之女,家庆岳父即刘安仁(字颂驺),安仁为承幹堂叔伯,故承幹为季雍堂舅。陈寅恪作为有粘稠“遗老”情结的学者,当听到这样的家世时,自然会立刻表现出亲近。唐筼为唐景崧的孙女,其与陈寅恪志同道合,自不待言,对于与本身有相似门第出身的唐季雍自然也有亲近之感。其前后表现出现很大反差,自然就在情理之中。厥后金克木所谓“我没想到他会送”,送的自然就是唐季雍,而不是金克木了。

这就不得不说到唐长孺先生,唐季雍为唐先生的幼妹,而唐先生自幼便在嘉业堂读书。唐先生是魏晋南北朝研讨史上大家级的学者,周一良、田余庆曾给唐先生身后所拟挽联中有“义宁之后,我公当仁称祭酒”之语,可见唐先生的学术地位。唐先生也自认本身于义宁有“教外别传”之谊,故唐先生对陈先生有私淑之意。1955年,《魏晋南北朝史论丛》出书,唐长孺先生寄赠陈寅恪先生一册,陈先生回信写道:

长孺先生摆布:今日奉到来示并大著。寅恪于时贤论史之文多不敢苟同, 独诵尊作, 辄为心服。前数岁曾托令妹季雍密斯及金君克木通报钦服之意, 想早尘清听矣。寅恪壮不如人,老更健忘,复以凭空捏造之学不希强合于当世, 近数年来仅为诸生讲释唐诗, 聊用此糊口。所研索者大抵为明清间人诗词及处所志乘之书,而旧时所授之课即尊著所论之局限, 其质料日趋疏远。故恐详绎大著之后, 亦止有叹赏而不能有所质疑承教也。旧作《从史实论切韵》一册附呈, 藉博一笑。专此复谢,敬颂

著祉

寅恪敬启 九月十九日

长孺先生摆布:今日奉到来示并大著。寅恪于时贤论史之文多不敢苟同, 独诵尊作, 辄为心服。前数岁曾托令妹季雍密斯及金君克木通报钦服之意, 想早尘清听矣。寅恪壮不如人,老更健忘,复以凭空捏造之学不希强合于当世, 近数年来仅为诸生讲释唐诗, 聊用此糊口。所研索者大抵为明清间人诗词及处所志乘之书,而旧时所授之课即尊著所论之局限, 其质料日趋疏远。故恐详绎大著之后, 亦止有叹赏而不能有所质疑承教也。旧作《从史实论切韵》一册附呈, 藉博一笑。专此复谢,敬颂

著祉

寅恪敬启 九月十九日

《魏晋南北朝史论丛》的学术价值自不待言,陈先生予以极高评价,并非客气。其后叙述虽有自谦之意,但也感情竭诚,与他早年所作诸序言不同(陈寅恪先生诸序跋或审查报告中多有曲笔隐微之处,但此信中却无此种语,虽然书信、序跋,两者文体不同,似不能比较,但以陈寅恪先生之人品及学力,如非情真意切,信中绝不能有“复以凭空捏造之学不希强合于当世”如此,此语实际道出其对彼时学风之不满,又本身不得不摒弃中古史研讨之缘故原由,与其《赠蒋秉南序》可以合观)。陈先生“独诵尊作, 辄为心服”,除了确实认同唐先生的学术程度以外,或许还有更深的一层意思。唐先生论九品中正制、论清谈、论南北学风、论玄学,实则自有其深意存焉。唐先生生于吴地旺族,母家更是吴地巨族刘氏,这样的出身、自幼与时彦的接触,于清末吴地学风、常州学派等不可能没有感觉,所论九品中正、江南学风,大有深意。陈先生正是看到了其中的微言,才会有“心服”之感,二人实在是“不能说”的知音。这也是陈寅恪为什么曾经那样喜欢周一良,为什么又非常看重黄萱的缘故原由。

拉杂谈了这么多,其实想说,陈先生的学问中“不能说”的部分,其实有他的家世的深刻影响。陈寅恪先生之所以要以集团、婚姻、地区、种族这一研讨范式来研讨魏晋隋唐史,很大程度上是晚清政局所反映的整个中国古代政治史的学术投射,也是他的祖父、父亲深度参与的晚清政治的投射,更是他本身政治态度的表达和对政治的看法的投射。或者我们可以说,陈先生其实不是将中国古代史作为一种纯粹的研讨对象,而是将之作为“家史”的背景,他是以参与者的视角在研讨一种“内史”。这与现在学者的研讨是存在差异的,我们本日之所以会说陈先生的研讨范式存在这样那样的问题,都是纯粹从研讨的角度而言,而不是以汗青亲历者的角度而言。

《魏晋南北朝论丛》,作者: 唐长孺,中华书局2011年4月。

石泉回忆陈寅恪先生指导论文就指出,陈先生说可以指导,但本身不能研讨,“卖力做,就要动感情。那样,看问题就不客观了”。这就是为什么陈先生的研讨末了止步于钱柳因缘之故。不外若是说研讨钱柳因缘就没有动感情就大错特错,研讨作为明遗民之钱柳,本身就是“遗老”的寄寓幽静,而自昆明购得常熟白茆港钱氏故园红豆,由此生出笺释钱柳因缘诗之意,此为一浪漫开首;到晚年失明膑足,寄居岭表炎方之地,笺释钱柳诗已成痛史。其中自然充满了本身对世变人生的独特见解。

若是将以上冗长的内容与《馀生流转》中提到的高守贞合观,就会看到“不能说”之学更加完备的一面。高守贞为陈寅恪、唐筼看重,作者借陆键东之书指出了传统学问份子有一套自我认知的价值标准,这一标准中“修身”是第一位的,陈氏夫妇看重这个“天资平平”的学生的缘故原由,正在于此。

家世与修身,在中国传统学问份子中可以说是一体两面,家世好的人未必就可以修身,但其家世对于修身的影响至关重要。而能够修身的人,即便家世平常,幸免能得人尊重,因为这是立身的第一条标准。陈寅恪夫妇看重高守贞的缘故原由在此,逐汪篯于门墙以外缘故原由也在此。

关于陈寅恪,以后还能怎么说?

陈寅恪的学术已成为二十世纪学术的标杆之一,其提出的诸多概念,也成了中古史研讨中的范式。不管是研讨中利用新质料,运用新对象,还是为后世创建新范式,供应新实际,陈寅恪都可以说是典范。举凡是中古政治史、宗教史、思想史、文明史、文学史诸领域,陈寅恪不仅能开风气,也能一出手即到达该领域的顶峰,很大程度上,以后的中古史研讨,仍然还是在陈寅恪的局限之中。要跳脱陈寅恪的中古史研讨几无可能。于学术研讨而言,陈寅恪仍然胜意未尽,以后还能说的处所仍然很多。

自潜山余氏解陈寅恪诗文以来,表明古典今情成为陈寅恪及其家族的研讨一慷慨法。学者于此已取得了相当多的结果。不外这也为陈寅恪的研讨设置了某种局限,或者“以义宁解钱柳之法”本来是广大门户,却是因我们当下的人门径太窄而造成只能有一孔之见的局势。若是我们转换思绪,以义宁治中古史之法,从家族、婚姻、地区、种族的角度去理解陈寅恪,或许还会有很多不一样的景物在前面等待我们,让我们不仅能够更深刻地舆解陈寅恪,还能更深刻地舆解中国的近代史,理解本日何以如此这般。我想,“四书”中的很多篇目所以要涉及前文所谓的义宁“家史”,其意图正在于此,作者也想通过这种研讨告诉读者,关于陈寅恪的研讨还可以如何走下去。

撰文/冯夷

编辑/李永博

校对/柳宝庆

公布于:北京市