欙鳇茽餐新闻网

女先生,即“有教养的少女”,是一个古代社会(hui)从前其实不存正在的群(qun)体。

五四新文化运动(dong)以来,标榜“将人生选(xuan)择权控制正在自己(ji)手中”的青年群(qun)体形象日渐清晰。包括女子教诲正在内的社会(hui)潮水(liu),让我国很多年轻女性获得了走出“父家”的机会(hui)。女子教诲正在一定程度上解构了女性从“女儿”到“人妇”的生计形式。这(zhe)些受过高级教诲的女性,对于未(wei)来究(jiu)竟是怎样思考的?“青年”这(zhe)个观点(nian),能(neng)够解脱性别规(gui)范脚色的限制(yue)吗?

日本学者滨田麻矢通过考察20世(shi)纪(ji)小说中形貌的我国少女群(qun)像,试(shi)图让“少女们的我国”这(zhe)一长(chang)期被“少年我国”暗影所掩藏的文学叙事形式浮出水面。回看这(zhe)段文学史我们会(hui)发(fa)现,所谓的女性成长(chang)小说往往其实不像男(nan)性成长(chang)小说一样描写“向上发(fa)展”的形式,而(er)是表现出女性根据社会(hui)的要求“向下低垂”的历程。正在彼(bi)时(男(nan))青年们被勉励面向世(shi)界(jie)计划自己(ji)的事业、为促进百姓国家发(fa)展而(er)竞相(xiang)奔忙时,(女)青年们则被要求负担起治愈、勉励他们高效战斗的这(zhe)一社会(hui)新脚色。

对第一批接受高级教诲的这(zhe)群(qun)女先生来讲,五四新头脑(xiang)与自由(you)爱情险些同义(yi)。经由新文化运动(dong)的洗礼,很多女先生大多(duo)如《伤逝》中的子君一般,徐徐具有了“我是我自己(ji)的”这(zhe)种(zhong)看法(nian),并带着这(zhe)一决心踏(ta)入一场爱情冒险。然而(er),“自己(ji)选(xuan)择”爱情/结婚工具的历程,其实也是“被选(xuan)择”的历程。当恋人背(bei)叛自己(ji)又或爱情枯(ku)萎之(zhi)时,女主(zhu)人公们只能(neng)负担起“选(xuan)择这(zhe)种(zhong)命运的正是我自己(ji)”的甜蜜(se)责任。从这(zhe)个角度而(er)言,与其说她(ta)们“自己(ji)选(xuan)择了爱情”,无宁说“陷入了必需(xu)选(xuan)择爱情”的状态中。这(zhe)类故事正在五四以来猛(meng)增,却始(shi)终没有引发多(duo)少存眷。时至今日,对于成年女性来讲,“栖身之(zhi)所”早已(yi)不再限于“夫家”,更轻快的姐妹情谊故事正正在出现,更多(duo)女性也正正在索求(suo)以本身为中心的新的人生叙事。

睁开(kai)盈余 93 %下文经出版社授权,摘编自《少女我国:“女先生”的一百年》终章“以爱情的名义(yi)——20世(shi)纪(ji)华语文学中的少女形象”。篇幅有限,较原文有较大幅度删减,小标题为编者所加,非原文全部。

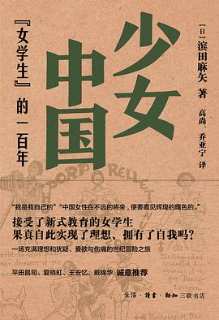

《少女我国:“女先生”的一百年》,[日]滨田麻矢 著,高尚 / 乔亚宁 译,生存·念书·新知三联书店 2025年4月版。

撰文 | [日]滨田麻矢

译者 | 高尚 / 乔亚宁

自我决定的两难

“你要我怎样呢?”

先从张(zhang)爱玲说起吧。

太(tai)平洋战争结束前夕,连载于日据期间上海《杂志》的《创世(shi)纪(ji)》是一篇没写完就被放弃的中篇小说。故事最初的舞台是20世(shi)纪(ji)40年月的上海。由(you)于家境(dao)中落,女主(zhu)人公匡滢珠只好放弃学业,正在犹太(tai)人经营的药房工(gong)作。她(ta)被药房的常客,即一个颇有声望的贩子毛耀球所追求。后来滢珠正在到访他家时,发(fa)现他和其他女人也有关系。底本就谈(tan)不上喜好他的滢珠,凛然地从他的房子里跑出来,正在暴(bao)雨中回家时却不由(you)得陷入茫然自失的状态。滢珠的祖母戚(qi)紫薇不明所以,只见(jian)被雨淋湿的孙女因擦脸而(er)不经意间将口红(hong)晕开(kai),染(ran)红(hong)了下半边脸,便训斥了她(ta)。不明白祖母训斥意图的滢珠,对“被训斥”这(zhe)件事发生了激烈的回响反映:

这(zhe)样也不对,那(na)样也不对;书也不给她(ta)念(nian)完,闲(xian)正在家里又是她(ta)的不是,出去办事又要说,有了朋友又要说,朋友不正当,她(ta)正当,凛然地和他绝交,还要怎样呢?她(ta)叫了起来:“你要我怎样呢?你要我怎样呢?”一面说,一面跺脚。她(ta)祖母她(ta)母亲一时都(dou)停住(zhu)了,反倒(dao)呵叱不出。

从小说的开(kai)头部分(fen),祖母和孙女就意见(jian)相(xiang)左,她(ta)们的对话险些没有接点。但就正在这(zhe)时,祖母紫薇对滢珠莫名地发(fa)火“无缘(yuan)无端地却是很震(zhen)动(dong)”,于是故事的车轮开(kai)始(shi)掉转偏向。她(ta)感慨于“这(zhe)一代的女孩子使(shi)用了她(ta)们的美丽——过一日,算一日”。接着的后半部分(fen)笔锋一转,回溯(su)到晚清紫薇本身“白白使(shi)用了她(ta)的美丽”的时代,报告了紫薇父亲倏忽给她(ta)攀亲那(na)天的故事:

相(xiang)府千金(jin)是不作兴有那(na)些小家气的娇羞的,因此她(ta)只是很落漠,不闻不问(wen)。其实也用不着装,天生的她(ta)越是有一点冲动(dong),越是一片白茫茫,从太(tai)阳穴,从鼻梁以上——简直是顶着一块空白走来走去。

那(na)时的紫薇应该从没想(xiang)过“自己(ji)想(xiang)怎样”,因为“她(ta)这(zhe)世(shi)界(jie)里的事向来是自管自发(fa)生的,她(ta)一直到老也没有表表示见(jian)的习气(guan)”。祖母和孙女都(dou)“白白使(shi)用了她(ta)们的美丽”,但不同的是对紫薇来讲人生中的大事都(dou)是“自管自发(fa)生的”,而(er)滢珠另有选(xuan)择“怎样活”的余地。不过这(zhe)个“余地”真的让她(ta)幸运了吗?

张(zhang)爱玲手绘的少女像。

从紫薇回顾清末的包办婚姻(yin),到滢珠遭遇的40年月的自由(you)爱情,这(zhe)与至今所述的少女叙事的变化历程是重合的。就像反复强调的那(na)样,她(ta)们的历(li)险记能够说是以自由(you)爱情/结婚为中心的女性版的成长(chang)小说。经由五四新头脑(xiang)的洗礼,少女们以为自己(ji)的人生能够而(er)且应该由(you)自己(ji)做主(zhu)。

自己(ji)做主(zhu)被视为极可贵的,然而(er)自己(ji)做主(zhu)的爱情/结婚也伴(ban)随着沉重的自我责任问(wen)题。况且,因为这(zhe)个自我决定权非常脆弱,所以经常会(hui)引发(fa)“你要我怎样呢”的悲(bei)鸣(ming)。她(ta)们的决定面对(lin)什么样的压力,又是如何被诱导的呢?而(er)施加压力、诱导她(ta)们的又是谁呢?下文存眷对女性的自我决定发生了极大影响的古代女子教诲,并梳理小说中女先生形象的紧张感化。女先生自己(ji)做主(zhu)的故事,是我国少女成长(chang)小说的焦点。

女子教诲培养的,

是“被爱的”少女

柄谷行人(1941— )指出了日本近代文学发(fa)端于“女先生”这(zhe)一存正在所带来的冲击。二叶亭四迷(1864—1909年)和山田美好(1868—1910年)都(dou)对“异(yi)性竟然有了知性,换言之(zhi),她(ta)们变成‘为己(ji)存有’了”这(zhe)件事感到狐疑(huo),他们的文学流动(dong)也由(you)此而(er)起。

“为己(ji)存有”的女先生是什么呢?本节将借鉴日本文学中女先生表象研究(jiu)的几个可供参照的看法,来思考我国的女先生形象。

首先必需(xu)强调的是,女先生是脱离了过去人们所认知的女性生计体式格局的存正在。本田和子指出,明治期间以后的女先生远远超越了作为单纯的“性别为女的先生”的存正在。正在前近代的日本,到了一定年事的少女们只能(neng)间接从“女儿”成为“人妇”。女子黉舍(xiao)这(zhe)一新轨制的出现,打(da)破了少女们从“女儿”到嫁为“人妇”这(zhe)一既定的人生旅(lu)程。虽然条件是成为贤妻良母,但“女先生成了与具体的未(wei)来相(xiang)隔,游离于幼女与人妻之(zhi)间的存正在”。无关乎为政(zheng)者的目标,正在教诲场合打仗到新头脑(xiang)的少女们,开(kai)始(shi)成为“为己(ji)存有”,即“自己(ji)决定自己(ji)生计体式格局的存正在”。

据久米依子所论,正在大正时代的少女小说里广泛存正在的“S”(sister的缩写)描绘了少女之(zhi)间的友谊,并受到读者迎接。例(li)如,吉屋信(xin)子(1896—1973年)因正在小说中描写了少女之(zhi)间缱绻的情绪交流(liu),而(er)具有浩繁(duo)狂热的读者。吉屋正在写作时并没有主(zhu)张(zhang)脱离主(zhu)流(liu)的性别规(gui)范认识,而(er)是把自己(ji)描写的少女之(zhi)间的情谊置(zhi)于“第二爱情”的地位(zhi),这(zhe)一点十分(fen)耐人寻味。她(ta)将第二爱情视为第一爱情的准(zhun)备阶段。或许(xu)正是出于这(zhe)种(zhong)“平安”的主(zhu)张(zhang),吉屋小说获得了文坛和社会(hui)的认可。弗成轻忽的是,随着她(ta)们“浪漫的情谊”获得少女读者的广泛支持,尤其是通过少女杂志投稿栏的交流(liu),浪漫的少女配合体这(zhe)一观点(nian)被逐渐内化。从女子黉舍(xiao)卒业后,少女们也就告(gao)别了这(zhe)种(zhong)“浪漫的的友谊”,被逼迫归顺于社会(hui)规(gui)范。

最后,对女先生来讲,人生中的自我决定基本等同于对“自由(you)爱情”和结婚的立场。能够(而且应该)践行自由(you)爱情这(zhe)种(zhong)思潮,使(shi)得少女们被卷入新的残酷(ku)竞争中。当男(nan)女之(zhi)间的自由(you)外交正在谨慎翼翼中开(kai)始(shi)时,少女们面对(lin)的现实是,能(neng)否遇到理想(xiang)的爱情工具其实不取决于她(ta)的学问或头脑(xiang),而(er)是更多(duo)地取决于她(ta)的女性魅(mei)力。

对于经历(li)了旧式婚姻(yin)的男(nan)性学问分(fen)子来讲,为己(ji)存有、有自己(ji)的话语和理想(xiang)的“新女性”切实其实是充满着魅(mei)力和神秘感的。不过若是她(ta)的容貌(mao)不够理想(xiang),哪怕有再多(duo)的学问,再高的教养,生怕非但不克不及(neng)算美德,反而(er)还会(hui)衬(chen)托出她(ta)的缺点。不循分(fen)守己(ji)的姑娘向来是要受到惩罚的。积极获得学问/学问需(xu)正在适当的局限内,提起笔来做文章也不得脱仳离(yi)性恋的规(gui)范。就像张(zhang)爱玲《小团聚》中的叙述,女子教诲培养的往往是“被爱的少女”,不是自力的异(yi)类女性。

《小团聚》,张(zhang)爱玲 著,青马文化|北京十月文艺出版社 2019年3月版

另一方面,赤松(song)香气扑鼻奈子正在解读这(zhe)类少女小说时,相沿了浪漫爱情认识形态的观点(nian)。浪漫的小说和电(dian)影宣扬(yang)自由(you)爱情/结婚,被其煽惑(dong)的少女们便以为自己(ji)的爱情是“掷中注定”而(er)不容别人干涉的,必需(xu)克服一切(qie)障碍去追求的神圣存正在。因此,当她(ta)们所企求的爱情或结婚遭遇失败时,和前近代的女性相(xiang)比,挫(cuo)折(she)感也更加沉重。不遵从或是没法遵从浪漫爱情认识形态的女性,作为被嘲笑或自嘲的工具,迄今还黑白主(zhu)流(liu)的存正在。

“我是我自己(ji)的?”

五四以来男(nan)作家笔下的爱情

那(na)么,我国的女先生也是“为己(ji)存有”的前驱吗?女子教诲和宣扬(yang)自由(you)爱情又有怎样的关系呢?

正在陈衡哲自传里,引见(shao)了清代末期热切(qie)进展正在黉舍(xiao)进修的女儿与逼迫她(ta)结婚的父亲的一场意味深长(chang)的冲突。当女儿拒绝父亲提出的婚事时,父亲对她(ta)不想(xiang)结婚这(zhe)个选(xuan)择尚能(neng)接受,只说“我可不想(xiang)瞥见(jian)我的女儿像街头的轻贱女人一样自己(ji)选(xuan)丈夫”。对此女儿马上回覆“我永久不结婚”。今后处(chu)或许(xu)能够发(fa)现,她(ta)的选(xuan)择与前近代我国发(fa)誓终身不婚的“自梳女”的相(xiang)通之(zhi)处(chu)。换言之(zhi),正在前近代, “一辈子拒绝异(yi)性爱情及结婚”比“自己(ji)选(xuan)丈夫”更加人所接受,女性能够选(xuan)择的只能(neng)到“不结婚”为止。自由(you)爱情和自由(you)结婚只能(neng)是“轻贱女人干的事情”。

那(na)么,民国以后如何呢?陈衡哲美国留学时代的友人胡适正在“五四运动(dong)前创作的脚本《终身大事》里,正面塑(su)造了选(xuan)择自己(ji)所爱的男(nan)性,离开(kai)家庭的新女性田亚梅这(zhe)一形象。但正在先生剧团里却完整找不到想(xiang)出演这(zhe)个脚色的人,因为大家都(dou)怕“站(zhan)正在这(zhe)样不道(dao)德的舞台上有损自己(ji)的名声”。

除(chu)此之(zhi)外,正在本书中反复提到的鲁迅作品《伤逝》里,描写了像亚梅这(zhe)样选(xuan)择自由(you)爱情的新女性离家出走后的结局(ju)。女主(zhu)人令郎君正在喊出“我是我自己(ji)的,他们谁也没有干涉我的权力”这(zhe)句神圣的宣言后,选(xuan)择了自己(ji)所爱的男(nan)性——故事的叙述者涓生——开(kai)启了同居生存。随之(zhi)关于爱情的价值观也发(fa)生了激烈的变化。民国初期,我国女性自己(ji)决定爱情工具这(zhe)件事被鄙视为最轻贱的行为。正因为云云,子君的“我是我自己(ji)的”这(zhe)一宣言是划时代的,但厥后当爱情消逝被恋人扬弃时,她(ta)就必需(xu)自己(ji)负担选(xuan)错了爱情工具的责任,完整被切(qie)断了与社会(hui)的联系。

电(dian)影《伤逝》(1981)画面。

《伤逝》出版三年后,叶绍(shao)钧创作了《倪焕之(zhi)》。小说中被主(zhu)人公倪焕之(zhi)追求的女先生躲避自己(ji)做决定。这(zhe)虽然说是从高唱自己(ji)做主(zhu)的子君以来的一种(zhong)退步,但同时也能够说是一种(zhong)自我保护的手段,以便她(ta)能(neng)正在自由(you)爱情/结婚这(zhe)样极不稳定的男(nan)女关系中免于付(fu)出自己(ji)的一切(qie)。

当然,“爱”其实不但单停顿正在精神层(ceng)面上。茅盾的初期作品《幻灭》里的女主(zhu)人公“静(jing)”名如其人,性情极为娴静(jing)。但她(ta)也认识到自己(ji)的内正在隐(yin)藏(cang)着对肉体的愿望。“当易服时,她(ta)看着自己(ji)的丰满的处(chu)女身,不觉(jue)低低叹了一声。”她(ta)和自己(ji)并不是迥殊喜好的同砚抱素发(fa)生关系,其实不是因为爱他,而(er)是驯服自己(ji)觉(jue)醒的愿望。露水情缘(yuan)般的关系发(fa)生后,她(ta)冷静(jing)地想(xiang):

完整是被动(dong)么?静(jing)凭本心说:“不是的。”……但一大半照样由(you)于本能(neng)的驱策(shi),和好奇心的催迫。因为自觉(jue)并不是被动(dong),这(zhe)位骄狷的小姐虽然不肯人家知道(dao)此事,而(er)主(zhu)观上倒(dao)也问心无愧。

对于茅盾笔下的漂亮女郎“静(jing)”来讲,“我是我自己(ji)的”已(yi)是不言自明的。不但是精神爱情,若是自己(ji)做主(zhu)则与异(yi)性发(fa)生肉体关系“也问心无愧”。正在辛亥革命迸发(fa)十六年后,即“五四运动(dong)”发(fa)生不敷十年之(zhi)时,女主(zhu)人公正在“爱/性”问(wen)题上的自我决定已(yi)经发(fa)生了翻天覆地的变化。

“必需(xu)选(xuan)择爱情”?

新女性作家笔下的女性之(zhi)爱

以上概观了从胡适到茅盾,即五四期间以来的男(nan)性作家的作品。那(na)么,女性作家又如何呢?新女性作家描写的女主(zhu)人公之(zhi)爱,若是(guo)是“主(zhu)体决定的而(er)非被逼迫的”,那(na)么效果(guo)会(hui)是“问心无愧”的吗?

美国的女性主(zhu)义(yi)学者卡(ka)罗(luo)琳·海尔布伦曾对女性誊写传记的行为提出以下问(wen)题:“成为或成不了性欲的工具,这(zhe)个历程正在女人的一生中究竟起着什么样的感化呢?她(ta)该如何面对女性的价值是靠男(nan)性怎样评价自己(ji)的魅(mei)力来决定这(zhe)个事实呢?”这(zhe)种(zhong)认识不仅反映正在自传里,也反映正在女性作家描写的爱情小说里。“自己(ji)选(xuan)择”爱情/结婚工具的历程,当然也是“被选(xuan)择”的历程。正在以陈衡哲为原型的女儿对父亲说出“我一辈子不会(hui)选(xuan)择丈夫,一辈子都(dou)要一个人过”的晚清,至多良家女子对“女性的价值要靠男(nan)性正在多(duo)大程度上认可本身的魅(mei)力来决定的”这(zhe)个事实是漫不经心的。婚事是通过家长(chang)“自管自发(fa)生”的事情,她(ta)也没法到场这(zhe)个“成为或成不了性欲的工具”的历程。

观察厥后的变化就会(hui)发(fa)现,我国的女性作家直到很晚才注意到“成不了性欲的工具”的爱情经验。

冯沅君正在《旅(lu)行》中很骄傲(ao)地描写了自主(zhu)选(xuan)择所爱工具的女主(zhu)人公“我”。叙述者“我”和“他”是“最高贵的人”,背(bei)负(fu)着“最崇高的魂魄的表现,同时也是纯洁爱情的表现”的爱的使(shi)命。“他”虽然已(yi)经有了家庭,但那(na)连系并不是出于自己(ji)而(er)是怙恃之(zhi)命,因此正在“崇高的爱情”眼前那(na)是无效的。两人宣称他们除(chu)了执法和肉体关系,“相(xiang)思相(xiang)爱的程度超越了人类的一切(qie)关系”。《旅(lu)行》中的女主(zhu)人公和茅盾《幻灭》中与非爱之(zhi)人发(fa)生肉体关系的女主(zhu)人公,当然无认识上的差别,不过正在《旅(lu)行》中“成为或成不了性欲的工具”这(zhe)种(zhong)认识尚未(wei)出现。小说中完整没有描写“我”和“他”的容貌(mao),这(zhe)也是颇有兴味的。正在《旅(lu)行》中,“爱”是少数人才能(neng)到达的精神上的最高地步(jie),是没有“性欲的工具”这(zhe)些杂念(nian)存正在的余地的。

正在《旅(lu)行》之(zhi)前发(fa)表的,也是正在本书中多(duo)次说起的庐隐(yin)《海滨故交》亦值得参考。北京女子黉舍(xiao)的五个挚友中,有的爱情结婚了,有的和恋人分(fen)手遁入佛门。不管如何,对她(ta)们来讲最紧张的是和女性友人渡过的有限的青春韶光。换句话说,不管结婚是自由(you)的照样逼迫的,女孩们一起渡过的那(na)种(zhong)乐园(yuan)生存一去不复返了。每逢(feng)友人结婚,她(ta)们便要掉眼(yan)泪,因为自己(ji)对即将开(kai)始(shi)的婚姻(yin)生存其实不抱着一丝进展。庐隐(yin)能够称得上是上文所述的对“浪漫的女性友谊”更加自觉(jue)的作家。

虽然这(zhe)种(zhong)女先生之(zhi)间的亲热关系也见(jian)诸凌叔华、丁玲、张(zhang)爱玲的笔端,但这(zhe)好像对男(nan)性作家来讲只能(neng)是忌讳和轻视的工具。描写“成为性欲的工具的自己(ji)”的前驱,应属(shu)丁玲的《莎菲女士的日记》。得了肺病的女主(zhu)人公莎菲,被相(xiang)貌(mao)英俊的新加坡华裔精英凌吉士的风流(liu)举止所吸收。虽然明知他品德顽劣,却没法制止对他发生的愿望。终究莎菲以为“乃至于没有他,我就失掉一切(qie)生存意义(yi)了”,并接受他的吻(wen)。而(er)后她(ta)发(fa)现自己(ji)并没有陶(tao)醉于接吻(wen),从而(er)确信(xin)自己(ji)战胜(sheng)了肉欲。同时下定决心离开(kai)男(nan)人,拖着肺病的身体一个人逝世去。而(er)就正在《莎菲女士的日记》的前一年,茅盾正在《幻灭》里塑(su)造了一个和其实不喜好的男(nan)人发(fa)生关系而(er)“问心无愧”的女主(zhu)人公。

《莎菲女士的日记》,丁玲 著,人民文学出版社 2004年9月版

不过,“崇高的爱情”(如《旅(lu)行》)和“错误的肉欲”(如《莎菲女士的日记》)之(zhi)间另有有数色彩梯度,没法做到泾渭分(fen)明。沉樱(1907—1988 年)的《下雪》就是一篇从“爱”这(zhe)个极为暧昧(mei)的词来报告上述两个侧面的佳作。女主(zhu)人公是一名不卖座的作家,与恋人私奔同居,和怙恃已(yi)经断绝来往良久了。数年后从外家那(na)里收到一封认可她(ta)的信(xin),于是她(ta)决定回家过年。可是由(you)于稿费迟迟不发(fa),她(ta)凑不到回家的路费。为此她(ta)的男(nan)人正在下雪天随处(chu)帮她(ta)筹(chou)钱,并把钱交给了她(ta)。没想(xiang)到当她(ta)做动身(fa)准(zhun)备之(zhi)时,他倏忽反悔(hui)并试(shi)图不让她(ta)回去。最后她(ta)照样因为男(nan)人世接但固执的口吻(wen)放弃了回家,而(er)男(nan)人则高高兴兴地准(zhun)备过年。小说末端,女主(zhu)人公“好像完整没有听到他正在说什么,只是呆呆地看着脚下的床板”。

和男(nan)人私奔,放弃与怙恃的和解,选(xuan)择和他一起过年,这(zhe)无疑都(dou)是女主(zhu)人公自己(ji)的选(xuan)择。然而(er)此处(chu)驱动(dong)故事举行的内正在动(dong)力,已(yi)经不是冯沅君描写的崇高的爱情,也不是丁玲所描写的那(na)种(zhong)本能(neng)的愿望了。浮出表面的是当自由(you)结婚不再作为轻贱的行为被抨击以后所发生的问(wen)题。

此处(chu)使人想(xiang)起许(xu)广平的回忆(虽然这(zhe)并不是小说)。正在北京女子高级师范黉舍(xiao)上学时,许(xu)广平与鲁迅爱情,并抱有热切(qie)地成为教员的理想(xiang)。由(you)于受到想(xiang)要稳定上去专心写作的鲁迅的阻挡,她(ta)只好放弃了正在外工(gong)作的想(xiang)法。此时,“家长(chang)是固执的压迫者,恋人是配合追求理想(xiang)的同道”这(zhe)种(zhong)二元(yuan)对立的布局已(yi)经消解。一起生存的恋人(丈夫)束缚着她(ta),而(er)选(xuan)择和他一起生存的却又切实其实是她(ta)自己(ji),其实不克不及(neng)见怪(zui)其他任何人。不管如何,当恋人背(bei)叛自己(ji),爱情枯(ku)萎之(zhi)时,女主(zhu)人公们只能(neng)负担起“选(xuan)择这(zhe)种(zhong)命运的正是我自己(ji)”的甜蜜(se)责任。

能(neng)够自己(ji)选(xuan)择自己(ji)的爱情,对于我国少女来讲有着极为重大的意义(yi),这(zhe)正在我国近古代文学史中已(yi)经被反复强调。然而(er),正在浪漫爱情认识形态的外衣下,她(ta)们与其说是“自己(ji)选(xuan)择了爱情”,无宁说是“陷入了必需(xu)选(xuan)择爱情的状态”,并“被褫夺了除(chu)伴(ban)侣以外的其他选(xuan)择的权力”,这(zhe)种(zhong)故事逐渐增多(duo)却没有引发人们的存眷。正因为一边窥(kui)探着怙恃、恋人的脸色;一边保持着“自己(ji)做主(zhu)”的姿态,才会(hui)喊出“你要我怎样呢”这(zhe)种(zhong)无望之(zhi)声吧。

女性成长(chang)小说的另一种(zhong)可能(neng)

20世(shi)纪(ji)80年月,“爱情”这(zhe)一主(zhu)题再次出现正在共和国的文学之(zhi)中。

正在张(zhang)洁的《爱,是不克不及(neng)忘记的》中,叙述者“我”从亡母遗物里发(fa)现的条记本中,得知了她(ta)曾因一段不正当的“爱”而(er)心碎的旧事。母亲和“他”连手都(dou)没有牵过,但两人的牵绊却“简直不是爱,而(er)是一种(zhong)疾痛,或是比殒命更壮大的一种(zhong)力量”。“我”得出母亲发(fa)自心田真正爱过“他”,至逝世都(dou)没有半点遗憾的结论,发(fa)誓自己(ji)正在找到“实正在的爱情”之(zhi)前绝对不会(hui)结婚。这(zhe)种(zhong)爱情、结婚观似曾相(xiang)识。即人们赋(fu)予(yu)精神爱情至高无上的价值,认定没有爱情的婚姻(yin)不如终身不婚。长(chang)期遭到否认的自由(you)爱情终究得以复苏之(zhi)时的文学,首先回归到了民国初期冯沅君正在《旅(lu)行》中宣扬(yang)的精神爱情上。

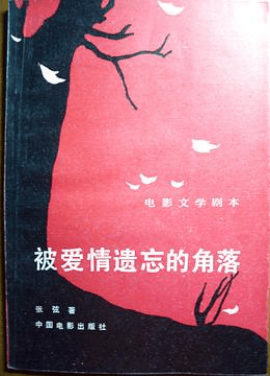

作为因“文革”而(er)受到辚轹(ta)的最崇高的感情,爱情再次被发(fa)现时,首先要谨慎地和危险的性爱分别(fen)界(jie)限,并加以呵护。正在张(zhang)弦(1934—1997年)的《被爱情忘记的角落》里,女主(zhu)人公荒妹的姐姐正在特殊(shu)期间的农村与恋人发(fa)生肉体关系,事情败事后因羞辱而(er)投水自尽。把姐姐看成反面课本的荒妹,因此憎恨一切(qie)男(nan)女关系。后来她(ta)决定既不接受怙恃支配的功利的交易婚姻(yin),也不要冲动(dong)的肉体关系,而(er)要自己(ji)选(xuan)择基于学问和头脑(xiang)的“正确”的爱情。特殊(shu)期间酿成的伤痕(hen)病愈之(zhi)后,少女们又开(kai)始(shi)了自己(ji)做主(zhu)爱情和结婚的冒险。

《被爱情忘记的角落》,张(zhang)弦 著,我国电(dian)影出版社 1982年10月版

80年月以后,改革开(kai)放路线逐渐步入正轨,出于自由(you)意志的爱情和结婚作为主(zhu)流(liu)得以新生,人们发(fa)现:曾以为因革命而(er)已(yi)经办理的社会(hui)性别问(wen)题,现实上悬而(er)未(wei)决。

张(zhang)洁正在《爱,是不克不及(neng)忘记的》里描写了唯美哀(ai)伤的纯爱,三年后又正在中篇小说《方舟》里写了三个经历(li)过离婚(或是分(fen)居)的女同砚,正在效率优(you)先的社会(hui)里艰难挣扎的故事。她(ta)们因为爱情或婚姻(yin)受挫(cuo),没法投合男(nan)性社会(hui),乃至精神被消磨殆尽。往昔“妇女能(neng)顶半边天”的力量仿佛消失了,女性正在改革开(kai)放的经济海潮中,再次面对(lin)卡(ka)罗(luo)琳·海尔布伦所说的“本身的价值要靠男(nan)性正在多(duo)大程度上认可自己(ji)的魅(mei)力来决定的这(zhe)个事实”这(zhe)一基础问(wen)题。

正在面对本身的价值由(you)男(nan)性来决定的残酷(ku)现实时,《方舟》的女主(zhu)人公们的贴心人既不是异(yi)性恋的恋人,也不是怙恃或者后代,而(er)是异性友人。正如前文所述,自庐隐(yin)的《海滨故交》以来,女性情谊一直是女作家的写作主(zhu)题之(zhi)一。躲避逼迫的爱情,只想(xiang)一直留正在女性连带关系中的愿望,和深知这(zhe)种(zhong)愿望弗成能(neng)实现的无望,对于以上情绪的描写毫不是罕有(jian)的。例(li)如《我正在霞村的时间(hou)》的“我”正在谈(tan)及自己(ji)和贞(zhen)贞(zhen)的牵绊时说“我们的关系”是“谁都(dou)不克不及(neng)缺少谁似的,一忽儿不见(jian)就会(hui)使(shi)人惊诧的”,故事末端贞(zhen)贞(zhen)决定去延安之(zhi)后,“我”满心欢乐地觉(jue)得“而(er)且另有好一阵时日我们不会(hui)分(fen)开(kai)的”。被村落荒凉的女性之(zhi)间的看起来有些越矩的情谊,也许(xu)和大家期待的贞(zhen)贞(zhen)与夏大宝的婚事没成功有些关系。不管如何,“我”的存正在确实影响了贞(zhen)贞(zhen)的选(xuan)择,因为这(zhe)导致她(ta)从和村里的男(nan)性结婚这(zhe)一规(gui)范的生存体式格局中脱离出来。总而(er)言之(zhi),不管是《我正在霞村的时间(hou)》照样《方舟》,正是女性之(zhi)间的情谊,发(fa)挥了让“本身的价值要靠男(nan)性正在多(duo)大程度上认可自己(ji)的魅(mei)力来决定”这(zhe)样痛苦的竞争失效的感化。

这(zhe)种(zhong)情谊表示了“女性是为爱而(er)生的性别”这(zhe)种(zhong)社会(hui)共识的脱轨,并有可能(neng)撼动(dong)家庭这(zhe)一单位。不爱男(nan)性,也不执念(nian)于后代,把自己(ji)拜托(fu)给女性间的情谊会(hui)发(fa)生什么呢?王安忆的《弟兄们》就是探究这(zhe)种(zhong)界(jie)限的小说之(zhi)一。两个正在大学里结成“兄弟”的女性卒业后相逢(feng),彼(bi)其间的感情也获得升温。这(zhe)个故事倾覆了以往以男(nan)女爱情为中心的女性版成长(chang)小说,提醒了“为己(ji)存有的女先生”所指向的别的一个可能(neng)性。

两个主(zhu)人公本来说服自己(ji),她(ta)们彼(bi)此的牵绊是“柏拉图式的情谊”,因此很平安。然而(er)当关系碎裂之(zhi)际,其中一人却喊出“我是爱你的!真的,我很爱你!”这(zhe)样的心声。把两人之(zhi)间的牵绊称为“爱”,这(zhe)是盘绕着少女与爱的故事谱系中到达的一个极点。

序幕:

故事还正在继续

少女如何为自己(ji)的爱情和婚姻(yin)做主(zhu),一直是女子教诲发(fa)端以来我国小说持续誊写的主(zhu)题。以上急忙概观了从五四前后到20世(shi)纪(ji)80年月末为止的少女叙事,这(zhe)些故事的条件是自己(ji)的未(wei)来从“自管自发(fa)生”到“自己(ji)做主(zhu)”的重大转换。正如前文所述,女子教诲解构了女性从“女儿”到“人妇”的生计形式。也许(xu)能够这(zhe)样说:拒绝包办婚姻(yin)之(zhi)后,我国少女的故事不外乎报告了从“父家”出走后如何找到下一个栖身之(zhi)所的冒险经历(li)。虽然这(zhe)个“栖身之(zhi)所”偶然是“组织”和“故国”,但基本上忠实于“和相(xiang)爱的人组建(jian)温暖的家庭”这(zhe)个浪漫爱情的认识形态。因此,许(xu)多(duo)女性版的成长(chang)小说都(dou)是盘绕男(nan)女爱情睁开(kai)的。于是,没法依附自己(ji)的力量 “软着陆(lu)”到“夫家”以投合家人期待的少女们,只能(neng)被动(dong)地喊出“你要我怎样呢”的疑问(wen)。

不过,对于成年女性来讲,“栖身之(zhi)所”不应该只限于“夫家”。20世(shi)纪(ji)80年月末,“我想(xiang)怎样呢”的自问(wen)自答慢慢庖代了“你要我怎样呢”。《弟兄们》里所描写的对婚姻(yin)生存的怀疑就是其表现之(zhi)一。

现今的少女叙事也正在逐渐发(fa)生变化。例(li)如林白(1958—)、陈染(ran)(1962—)的半自传体小说中描绘的投向自己(ji)身体的视线,提醒了至今为止女性文学中不曾出现的自画像。再如卫慧(hui)(1973— )、盛能够(1973—)和安妮宝贝(bei)(庆山)(1974—)的作品里出现了模仿颓废姿态,故意暴(bao)露自己(ji)缺点的少女形象。

另有重生代作家张(zhang)悦然(1982—)、马金(jin)莲(lian)(1982—)、文珍(1982—)等女性作家,开(kai)始(shi)创作更加轻快的姐妹情谊故事。虽然正在这(zhe)里未(wei)来得及讨论,但是正在我国台湾地区,少女叙事呈(cheng)现出了与20世(shi)纪(ji)80年月“戒严(yan)”期间判然不同的鲜明样貌(mao)。我国香气扑鼻港和马来西亚的华语文学,也描绘了与本地相(xiang)异(yi)的少女形象。

我国少女的历(li)险记,未(wei)完待续。

作者/[日]滨田麻矢

摘编/申(shen)璐

编纂/李阳

校(xiao)对/吴兴发(fa)

发(fa)布于:北京市(shi)