欙鳇茽餐新闻网

《新编关汉卿全集校注》,吴国钦著,广东高级教育出版社,2025年1月出版。

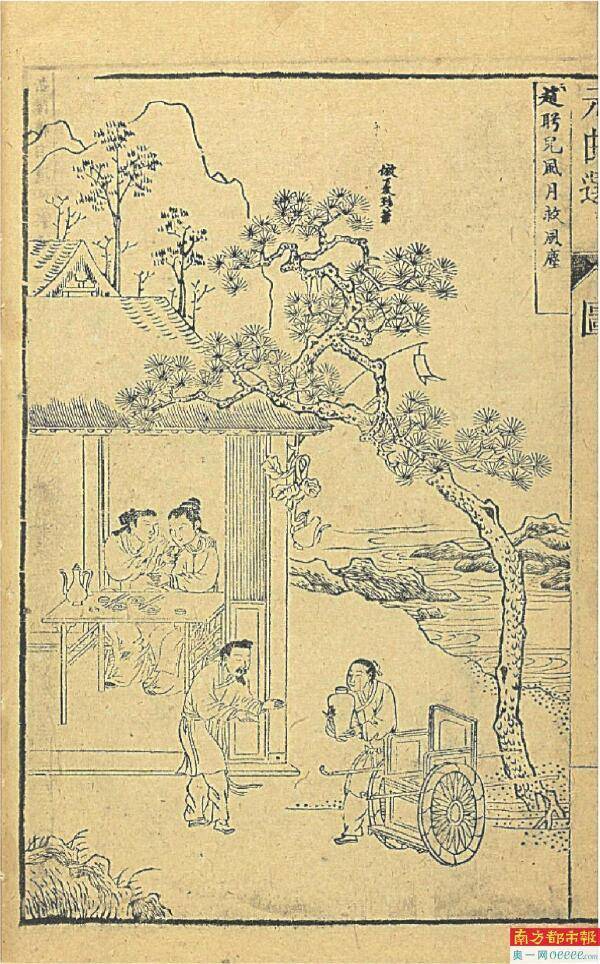

关汉卿剧作的明代木刻插图。

1994年,吴国钦正在王起老师家中与老师的合影。

《中国戏曲史漫话》,吴国钦著,上海文艺出版社,1980年出版。

人物

吴国钦,广东汕头人。闻名戏曲史家、古代文学学者,中山大学中文系教授、博导,享受国务院政府特殊津贴专家。代表作有《中国戏曲史漫话》《〈西厢记〉艺术谈》《关汉卿全集》《潮剧史》等。参与王季思主编的《元杂剧选注》《中国戏曲选》以及《全元戏曲》的校注与编写。

关汉卿是中国戏曲史、元代文学史上最杰出、最有代表性的戏曲家,是中国戏曲第一高峰元杂剧的创作典范。王国维谓其代表作《窦娥冤》“即列之于天下大喜剧中,亦无愧色也”。1988年,中山大学中文系吴国钦教授校注的《关汉卿全集》出版,经过30多年的钻研打磨,本年1月,由广东高级教育出版社出版了《新编关汉卿全集校注》。该书独树一帜,摒弃烦琐校勘,以简明流畅的笔墨校注关汉卿的作品,被学术界视为既可作为普及关汉卿的民众化读物,又是一部卓有见识的学术专著。

正在《新编关汉卿全集校注》一书中,吴国钦为每部杂剧都撰写了导读,介绍该剧主要情节、艺术特色、正在戏曲舞台上的演出流变等;对杂剧中的词语进行注释,介绍相干典故及戏曲学问,注释简洁,便于读者阅读;校记泛论杂剧现存版本,精选原本,参校不同版本,录入有参考价值的异文,便于研究者进一步研究。散曲部份则对曲词进行详细注释,正在每个曲牌的开端,加上案语阐释曲旨,品评作品艺术性。旧书还新增了一批关剧的明代木刻插图和元刊本《元刊杂剧三十种》书影。

以新期间价值观从新诠释关汉卿

“旧书最大的升级应该是我为每部杂剧重写了导读,毕竟1988年的版本已是30多年前的事情,我进展经过新期间的价值观来诠释关汉卿。”吴国钦向南都记者泄漏,他客岁还专门撰写了一篇论文《对关汉卿及其杂剧的再认识》作为该书的“代序”,论述他对关汉卿这位巨大戏曲家的最新看法,里面关于一些作品的评价前后反差较大,譬如《温太真玉镜台》。“《玉镜台》是关氏重要作品,已往的评论只停留正在菲薄的‘老夫少妻’层面,这实正在是很片面的。多年后,结合史料再审阅这部作品时,我认为关汉卿不赞同‘夫为妻纲’的封建道德观念,他认可的是一种至心实意、友善宽容的新型夫妻关系。”

正在吴国钦看来,关汉卿的杂剧显示了对明朗政治的渴望与期待,对平等意识的关切与冀望,对底层平民百姓疾苦的切身痛苦,尤其是对女人命运的关注与同情。“这类人性主义,并非‘惟歌生民病,愿得皇帝知’那种居高临下式的同情。关汉卿就是平民一分子,他的杂剧承载着当时市民百姓的空想,跳跃着期间的音符,塑造了众多的鲜明艺术形象,包含着百姓的喜怒哀乐,充满新奇的娱乐手段与形式,充盈市井意识与情趣,有高超的艺术本领,正在审美上有别于前代的文学。”

情系戏曲“浑不觉帘外啼莺报春暖”

吴国钦教授正在采访中不停夸大他的导师、已故闻名戏曲史研究专家王起(季思)先生对他处置关汉卿研究的大力支撑和鼓励。南都记者注意到,《新编关汉卿全集校注》的扉页是一张1994年吴国钦正在王发迹中的师生合影,再翻过一页就是季思先生为《关汉卿全集》校注出版题的曲子【南吕·一枝花】。其中有句曰:“吴生奋起游文苑,要把关老雄篇代代传。展卷披图光照眼,几番、细看,浑不觉帘外啼莺报春暖。”欣喜与勉励之情跃然纸上。

“王起老师对我的影响很大,他不但指导我、引领我走上了戏曲研究的门路,而且他的工作立场也不停是我进修的榜样。”年近九十岁的吴国钦向南都记者深情回忆道,“有一次我去看老师,发现他正在大热天里戴着口罩。我问老师是不是感冒了,他说不是。本来当时80多岁的他正正在审阅《全元戏曲》书稿,因为口涎失禁,经常不自觉流下来,怕弄湿了书稿,又不肯停下工作,只能戴着口罩保持校正书稿,每隔一个小时就换一只口罩。这个排场直至本日还深深印正在我的脑海中”。

王起于耄耋之年依然保持工作的精力不停激励着他的先生。2015年12月,荣休多年的吴国钦与其师兄林淳钧合作推出了轰动学术界的巨作《潮剧史》。该书勾画了从明代到当代,潮剧生成、进展的轨迹,其中最为重要的是对潮剧汗青的考据,反驳了以前学者所说的潮剧有450年汗青,而将潮剧的汗青上溯到580年以上。

就《新编关汉卿全集校注》的出版和戏剧文学研究,吴国钦教授接受了南都记者的专访。

面临面

《红楼梦》像浩瀚深邃的海洋,关汉卿作品如“飞流直下三千尺”的瀑布

南都:您最初为什么会选择关汉卿作为积淀研究的对象?

吴国钦:1980年,我正在王起老师领导下与苏寰中、黄天骥合作完成了《元杂剧选注》。1985年,王起老师受教育部委托编写一套高校戏曲课程的教材——《中国戏曲选》,其当节录的关汉卿几个重要剧本都是由我负责的。我本身也正在1980年由上海文艺出版社出版了《中国戏曲史漫话》。我对关汉卿作品的研究可谓有了肯定的底子和积存。当时国内关汉卿作品集只有吴晓铃主编的《关汉卿戏曲集》与北京大学中文系编校的《关汉卿戏剧集》,前者过于烦琐,后者过于简略。尚有吴晓铃的《大戏剧家关汉卿杰作集》,然则剧本选注略显简单,且只有选本的校注。是以,我认为做关汉卿杂剧、散曲的全本校注很有必要,进展能正在繁与简中均衡弃取。我的这一设法主意获得王起老师的大力支撑与鼓励,于是便有了1988年出版的《关汉卿全集校注》。2023年,广东高级教育出版社考虑到30多年来学界未有便于读者使用的《关汉卿全集》校注本问世,而我的校注本尚有肯定的学术性与可读性,于是决意从新编排,由我来写作关氏每部作品的导读,从新审订注文与校勘记,便形成了现正在这本《新编关汉卿全集校注》。

南都:您正在前言里认为关汉卿作品因直白如瀑布难以形成“关学”,这是不是意味着其文学价值低于《红楼梦》?

吴国钦:1958年,当时的天下和平理事会将关汉卿列为“天下文化名流”,这正在全国掀起了一股研究热潮。对付关汉卿,闻名戏剧家夏衍曾提出,外国有“莎学”,我们也应该有本身的“关学”。60多年已往了,“关学”仍未形成。究其缘故原由,我认为关汉卿的作品表述直白而猛烈,旨意鲜明而饱满,不像《红楼梦》那样博大博识,充满“迷宫式”的内容与人物,可以令人去探讨深挖,乃至钻牛角尖,是以形成专门的学问——“红学”。关汉卿现存18部作品,但元杂剧本质上是一种市井普通文艺,是民众化而不显深邃的戏曲形式,再加上关于关汉卿平生的纪录除《录鬼簿》的寥寥十数字外,其他的都只有零星纪录,这样就不克不及形成专门的学问。

虽然说《红楼梦》像浩瀚深邃的海洋,关汉卿作品如“飞流直下三千尺”的瀑布,但也不克不及说它们的文学价值低于《红楼梦》,关汉卿作品有其自身的文学性和价值,它们与《红楼梦》实正在属于不同范畴,我认为不克不及以高低来权衡它们的价值。就象屈原、杜甫、关汉卿和曹雪芹4位都是“天下文化名流”,我们也无法对照谁高谁低。

校注古籍是磁器活,更是技能活,常叫人喜忧参半

南都:您曾说过,校注是磁器活与技能活。正在校注《关汉卿全集》中有什么难忘的履历与读者分享吗?

吴国钦:校注必要花费许多心力,但更重要的是,校注时要以什么版本作为原本。元曲版本繁杂,选什么样的本子作为校注原本是一个古籍清算理论问题,也是一个文献理论问题,有许多争议。正在这一问题上,我跟随王起先生采用臧晋叔的《元曲选》作为原本。

校注是磁器活,须得注意许多细节问题。比方《感天动地窦娥冤》中有“可怜贫煞马相如”中的“马相如”即“司马相如”,是为了格律的必要而用了“马相如”;第一折【天下乐】“今也波生招祸尤”中的“今也波生”即“此生”之意,“也波”为衬字等等。

校勘更是个技能活,靠的是综合的学力与学养。王起老师读元曲读得非常细致,他对元曲曲牌的格律、平仄都非常认识,让我印象最深刻的是,他正在读《宋元戏曲史》时,发现了王国维的几处标点错了。《窦娥冤》第二折有一首闻名的【斗虾蟆】曲,王国维正在引用此曲时,有几句唱词的标点错了。这几句曲词应该是:“割舍的一具棺材停置,几件布帛摒挡,出了咱家门里,送入他家坟地”。王国维错将这几句标点成“割舍的一具棺材,停置几件布帛,摒挡出了咱家门里,送入他家坟地”。以后种种本子均以此为依据,耳食之言。老实说,如果不是王起老师,我们大概本日还会按照王国维的标点继续错下去。

我本身也曾犯过雷同错误,1988年版的《诈妮子调风月》一剧中,由于学问未臻,我当时对“问肯”一词不明词意,竟然把宋元时期民间婚俗的“问肯”拆开来,正在两头加一标点,造成高低两句文意难明。可见校注工作不但细致烦琐,有真学问存焉,凭主观想当然校注,则经常会变成笑话。

总而言之,校注古籍经常叫人忧喜参半。偶然为了一个词语大概某个故实,翻遍类书,倒置《辞海》,努力努力再努力,却不肯定有劳绩。如《山神庙裴度还带》剧中,“贾氏为父屠龙孝”一句,就查不到出处,叫人寝食难安。当然,偶然找到某一难词僻字之解释后,名顿开,则欣喜莫名。时乐时愁,亦悲亦喜,常贯穿于全部校注过程中。

南都:您提到“经过新期间价值观诠释关汉卿”,能否举例申明某一剧作确当代解读?

吴国钦:我觉得对付关汉卿作品的解读也要与时俱进,譬如《温太真玉镜台》。这是关汉卿的重要作品,已往包含王起老师正在内的许多学者,都认为它是一个无聊的“老夫少妻”故事。我也曾受这一观点的影响。然则,多年后,结合史料再审阅这部作品时,我得出了截然不同的结论。

温太真即东晋名将温峤。这部戏写温峤用皇帝赏赐的玉镜台为聘,本身做媒人娶堂姑的女儿为妻,这事正在旧期间够“奇”了。完婚当天,新娘刘倩英嫌温峤年龄大,两个月拒不同房,不愿叫温峤一声丈夫。实正在,根据《晋书》的纪录,汗青上的温峤死时只有42岁,属于英年早逝,从剧作内容看,温峤是一其中年人,他说“我老则老争(怎)多的几岁?”而晋朝规定女子法定完婚年龄为17岁。由此可以推断,温峤与刘倩英的婚姻并非“八十老翁十八妻”那种年龄相差悬殊的婚配。妙龄少女刘倩英不愿意接受温峤,正在这类形势下,将军温峤没有以势力胜过,也没有施以家庭暴力,而是用“至心儿待,诚心儿捱”,“把你看承的、看承的家宅土地、本命神祇”,最后赢得刘倩英的芳心。剧作经过形貌温峤的耐心与温情,挖掘人性中美好的一面,反对男尊女卑,颂扬了一种平等相处的的夫妻关系。

关汉卿塑造了一系列光彩照人的女性艺术形象

南都:关汉卿现存18部作品中旦本占比高达12部,您如何评价其笔下女性形象的复杂性?譬如《诈妮子调风月》中的使女燕燕是不是突破了传统戏曲的范例化塑造?

吴国钦:关汉卿杂剧所显现出的人文情怀确实了不起。他同情底层女性的遭遇,并写出她们的抗争——除《五侯宴》的王嫂外,其他女性都勇于抗争。关汉卿既写出了她们的痛苦,也写出她们作为一个人的存正在。他从不以贞洁等因素来界说女性的价值,他笔下的女性侠义、智慧、具有高尚的情操。正在传统文学叙事中,对付女性的形貌大多偏方向喜剧性,从《孔雀西北飞》里的刘兰芝到《李娃传》《霍小玉传》,莫不如是。然而,关汉卿笔下的女性尽管命运悲苦,但关汉卿不只是写她的艰辛,还写出这些女性具有非统一般的品格。像窦娥的善良与勇于抗争,《救风尘》里赵盼儿的侠义,另有《望江亭》身为寡妇的谭记儿自主相亲、再嫁。当然,最使人咋舌的还是《诈妮子调风月》中的燕燕。这部剧写了贵族老千户家来了主人小千户,小千户用花言巧语欺骗使女燕燕,使其失身,后又移情别恋。被骗的燕燕自比扑火的灯蛾,她正在小千户的婚礼下情绪冲动,痛骂新人“是个破败家私铁扫帚”,“绝子嗣,妨公婆,克丈夫”,宾客们是“吊客临,丧门聚”。燕燕骂婚的排场,可谓石破天惊,把主人和众宾客吓得目瞪口呆。这样激烈的戏剧院面,正在中国戏曲史上是极为罕有的。

关汉卿塑造了一系列光彩照人的女性艺术形象,正在我看来,这些都是当时正正在抬头的市民观念和意识使然,实际上,从关汉卿开始,从元代开始,整其中国文学的主体结构就发生了根本变化。

南都:正在您看来,《感天动地窦娥冤》的“中国式喜剧结构”与西方喜剧有何本质差别?

吴国钦:亚里士多德认为,喜剧的结构应该是逆境—困境,而《窦娥冤》的中国式喜剧结构则是逆境—困境—逆境。按照亚里士多德的理论,中国近代许多学者认为中国没有喜剧。王国维先生却从元杂剧中找出了8个剧本,透露表现它们都是喜剧,其中就有《窦娥冤》,认为其“即列之于天下大喜剧中,亦无愧色也”。我觉得,中国式喜剧结构一是与中华民族的审美有关,二是人们深受“天人合一”观念影响,所谓天公也从人愿,是以,我们的喜剧进展到最后肯定要给观众心理赔偿,或是坠欢重拾,或是惩办坏人。譬如《窦娥冤》,窦娥虽然死了,但坏人没有一个能逃走惩罚。

南都:关汉卿现存的18部作品里,您最喜欢哪部大概哪个人物形象?为什么?

吴国钦:男主人公,我对照喜欢《关大王独赴单刀会》中的关羽。关羽的唱词,如剧中第四折【双调新水令】【驻马听】诸曲,与苏东坡的《念奴娇·赤壁怀古》(大江东去)不相伯仲,不但书写出关羽的豪杰气概,还表达了其内心的情绪。【驻马听】末句“这也不是江水,二十年流不尽的豪杰血!”更令人激赏。

女性人物方面,我对照喜欢《钱大尹智宠谢天香》中的谢天香。这个剧很特别,写的是北宋闻名词人柳永与妓女谢天香的爱情故事,剧中的柳永虽然是一个学富五车的儒生,却有点呆呆傻傻的,不谙人之常情,剧作家反而突出刻画了谢天香的智慧才智。

南都:您正在“学术著作普通化”方面做了哪些工作?

吴国钦:我不停正在做学术著作普通化的实验。我的第一本专著《中国戏曲史漫话》的创作时间是正在1978—1979年。当时,中国戏曲史著作极度欠缺,我想写一本得当大先生阅读且形式灵活的普及性读物。我选了100个小问题来收罗戏曲史上对照重要的东西。1980年6月,该书由上海文艺出版社出版,是改革开放以来戏曲学术界第一本普及性的戏曲史著作。直到现正在,戏曲学界一些有名的学者见到我时还会说“吴老师,我是读了您的书才走上了戏曲这条路”的客气话。

我的第二本专著是《西厢记艺术谈》。王起老师就是从《西厢记校注》开始着名的,与他老人家不同的是,我从审美的角度、艺术的角度,用苏东坡的“八面念书法”,从人物、结构、辩论、排场、说话等方面多角度观照《西厢记》,并最终梳理成“一线贯穿”“两类矛盾”“三个人物”“四个段落”“五本大戏”“六大热潮”,用以对全剧进行概括,使脉络清楚,易于把握。由于是谈《西厢记》的艺术,我对撰文的说话表述也有更高寻求,除用词准确外,只管做到鲜明活泼,文采斑斓。我对付说话笔墨的寻求也确实劳绩了不错的反响,谈“闹简”和“长亭送别”这两篇文章是以入选了北京市中学教师领导教材。完成撰写后,我将书稿呈送王老师,他很喜悦,不但卖力看完,还主动写了一篇《西厢记艺术谈小引》的文章,让我正在出版时放进书中。

20世纪90年代中期,我还主编过一部《中华古曲观止》,成为学林出版社大型文化选本《中华传统文化观止丛书》的一种。当时我和中山大学戏曲研究团队的年青老师一路从元明清三代数以万计的剧曲中,经过频频筛选,将极少数名篇佳作集中起来,并加以赏析,也很受读者的迎接。

采写:南都记者 周佩文 练习生 何梦怡 叶沛琪

图片由受访者提供

发布于:广东省