欙鳇茽餐新闻网

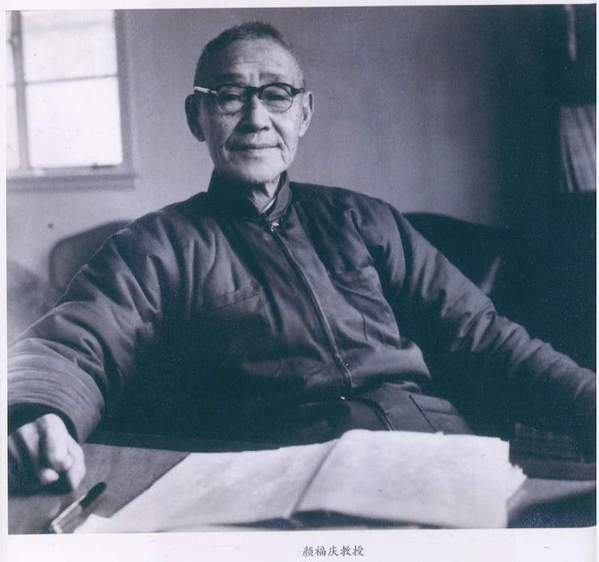

对于处置病院和医学院的经管者来讲,医学院校的预算数额和怎样编制预算是一个焦点问题。正在欧美现代化国家,医学院校或病院的经济和经管已经较为成熟,形成了一整套较有可操作性的规章制度。而对于现代医学教育起步不久的中国来讲,这是一个正正在探索中的、无法躲避的难题,也是一个头痛的问题。对于颜福庆(1882-1970)来讲也云云。

1935年,国立上海医学院院长颜福庆应中华医学会之邀,撰写了《中国医学院校和病院的经济》一文,揭橥于《中华医学杂志》第49卷。请颜福庆来写这篇文章是最合适不外的,因为他有长达二十多年的医学教育经管履历,先后担任了十余所病院、医学院校的院长,曾担任中华医学会医学教育委员会主任委员,1934年4月又被南京百姓当局教育部聘为医学教育委员会主任委员,是以他有充足的履历和素材来撰写。正在这篇文章的第一段,颜福庆这样写道:“为甚么撰写这篇文章的使命会落到我的头上。一个可能的原因是,我是医学经管者,特别是我与那些苦苦挣扎的医学院有很多联系。我正正在担任一家冒死挣扎的医学院(指的是国立上海医学院——笔者注)的院长,我发现这既充斥安慰又充斥挑战;当一家医学院没有甚么分外的内部资源能够争取,内部也没有甚么理由能够互相内耗的时候,当所有教人员都正在大抵平等的基础上对待,那么所有教人员的精力都将集中正在医学院的前途和命运上,而不是放正在个人的福利上。”[1]颜福庆是带着二十多年的医学院和病院经管的体会写下这篇文章的,都是甘苦之言。

睁开盈余 88 %早正在1923年,中华医学会医学教育委员会就试图确定保持一家良好医学院的最低预算。其时得出的结论是,要保持一家良好医学院的运行,每一年的最低预算是50万墨币(M$)。1935年,教育部通过医学教育委员会从新确定了医学院的创办费(Initial expenses)和保持费(Maintenance)。医科大学的创办费为74万墨币,医学专科学校创办费为30万墨币。医科大学的保持费为30-50万墨币,医学专科学校的保持费为20万墨币。与外洋同类标准比拟,这个数字已经很低,然则国内所有医科大学都没有达到上述标准。

因为中国的医学院校教员的薪水标准来自外洋,而不是基于中国的经济程度,是以问题变得更加复杂。本国传教士带着资金离开中国创办医学教育,为医学教育尽心失职,对此应予以充分谢谢。然则他们的薪水是基于外洋的经济水准,对于中国来讲,他们的薪水还是太高了。因为传教士的薪水标准几十年来不停云云,成为惯例,所以要降上去是很难题的。

如果对比中日两国医学院的预算和薪水,将展现问题的复杂性,找到办理问题的办法很难题。颜福庆列表说明了两国各类医学院的预算、补助用度和薪水环境。他拔取的案例是中国四所国立医科大学、作为教会大学的齐鲁大学医学院、北平协和医学院(PUMC)、香气扑鼻港大学医学院、日本京都帝国大学医学院、日本东京帝国大学医学院。

首先,关于医学院的预算。这里的预算指的是除收入之外的每一年总拨款。中国四所国立医科大学的预算,介于12万墨币至25万墨币之间。齐鲁大学医学院的预算为289949墨币。北平协和医学院的预算为395050美圆(G$)加1179090墨币。香气扑鼻港大学医学院预算为218514港币($)(来自港大的预算)加上1414801港币(来自香气扑鼻港当局给公立的市民病院的拨款)。日本京都帝国大学医学院的预算为1800000日元(Yen),日本东京帝国大学的预算为1757000日元。

其次,关于教人员的薪水。中国四所国立医科大学的年薪,助教正在900-1800墨币之间,讲师正在1920-3360墨币之间,副传授正在3600-4800墨币之间,传授正在4800-7200墨币之间。[2]齐鲁大学医学院单身西席年薪为3000墨币,已婚西席的年薪为6000墨币,再加上休假、观光和其他津贴。北平协和医学院助教年薪介于1200-3000墨币,Associate年薪介于3200-4800墨币,助理传授年薪介于5200-6000墨币,副传授年薪介于6500-7500墨币,传授年薪为8000墨币以上。香气扑鼻港大学医学院兼职讲师(Lecturer)年薪约1000港币,实验室技师(Demonstrators)、导师(Tutors)、二年级助教(2nd Assistants)年薪为2400-3960港币,一年级助教(1st Assistant)到传授的年薪介于1600-19200港币之间,再加上房贴、退休金、观光津贴等。日本京都帝国大学医学院助教年薪890日元,助理传授年薪为1890日元,传授年薪为3860日元,加上年薪20%左右的奖金。日本东京帝国大学医学院的教职分12级,一级传授年薪5350日元,十二级传授年薪1130日元,再加上二分之一月薪的奖金。[3]以上粗略的比较能够看出,中日两国的国立医学院的预算远低于私立医学院,而中国的医学院的师资薪资程度高于日本,中国的私立教会大学医学院的薪资程度差距很大。

颜福庆指出,办理云云复杂的问题的独一办法,是把医学院校的经费调治到国家能够承担的程度,只有做到这一点,医学院校才能被视为扎根中国、已经本土化了的医学院。任何正在西方行之有效的筹资办法,用到中都城是行不通的。我们必要探索一条经济上适合中国的医学院校的办理办法。因为中日两国的社会经济条件较为类似,中国正在这条门路的探索中将从日本的履历中获益。也就是说,颜福庆以为,医学院校只有正在经费上找到一条适合本身的门路,才能算是真正中国化了的医学院,因为社会经济上的类似性较多,颜福庆进展从日本的医学院校中罗致有效的履历,而美国的履历不敷为训。

颜福庆随后说起美国的履历。他指出,美国教学委员会阿奈特(Trevor Arnett)正在他的著作《大学和学院的财政》(College and University Finance)中强调高校或教育机构投资的平安因素,发起教育机构应满足于低徊报率。颜福庆指出,对于美国教育机构来讲,这是一个明智的计谋。然则对中国来讲,几乎没有实用代价。90%以上的医学院校和中国教育机构都正在嗷嗷待哺的夹缝中求生计,如果它们能正在岁尾不涌现赤字,就已经是非常侥幸了。别的,很多医学院校订处正在建设阶段,必要很多筹建经用度于建筑校园、采办设备和延聘师资。也就是说,颜福庆以为,美国医学院校的筹资履历对于中国没有参考代价。

这篇文章引发了医务界的讨论。1935年8月8日,颜福庆把这篇文章寄给了顾临(R.S.Greene,1881-1947),并邀请他担任中华医学会的照料。顾临绕有兴味地读了这篇文章,并提出了商讨意见。两位都是履历丰富的医学教育家和医学经管专家。但一个是长期担任北平协和医学院代理校长的美国人,一个是长期担任中国医学院校校长的中国人,两人的视角和立足点还是有较大不合的。1935年8月27日,刚从北平协和医学院代理校长任内退上去的顾临给颜福庆写了一封长信,信中谢谢颜福庆为本身正在中华医学会安排地位,发起南京百姓当局教育部要从符合各方面必要的有序的看法来安排各项改革计划。正在顾临看来,教育部的医学教育改革过于仓促,进展颜福庆能影响教育部,加快医学教育改革的步伐。他以为,医学教育改革的枢纽正在于加强像国立上海医学院那样的医学院,使其成为并不比北平协和医学院减色的医学师资养成之所。[4]随后,顾临对颜福庆的数据提出了疑问,并详细地与颜福庆评论协和与日本的薪水问题。

顾临正在信中指出,大学西席的薪水应当适度,低薪会使有志于学术研究的有才之士离开大学,乃至也会低落大学正在社会上应有的地位。美国就正中此弊。欧洲的名牌大学至少能给全职传授较高的报酬。日本的大学的薪水看似很低,然则东京帝国大学早期的传授薪水并不比本日北平协和医学院传授低。顾临指出,以后协和要把低年资教员的薪水降上去。现实上,协和正在几年前就已经这样做了,协和经常能聘到比从前的副传授程度更高的助理传授。然则顾临指出,他很遗憾地看到,北平协和医学院传授最高薪水已经大大低落了。另外一方面,思量到上海保持一个风光的家庭所需的高额用度,颜福庆逐渐提高国立上海医学院高年资西席的薪水是有利的。[5]

顾临指出,日本的医学院从他们的病院获得大笔收入。日中两国的医学院的纯开支之比较是有代价的,然则没有颜福庆所写文章中提到的那样明显。而且,大部份日本传授(门诊、临床各系),乃至临床前期各系都正在院外事情中挣了很多钱。但国立上海医学院传授只正在院内事情,是以与日本传授间的薪水比较没有可比性。美国公认的眼科领袖施魏尼茨(G.E.De Schweinitz,1858-1938)正在费城每一年只拿到宾州大学1200美圆薪水,然则这个数字对他来讲毫有意义,他依靠本身的门诊,而不是依靠宾州大学的薪水来保持生计。[6]也就是说,顾临对颜福庆以日本医学院为参照的设想是不稳健的。

顾临以为,其时的中国医务界有一种倾向,计划迫使北平协和医学院把薪水降上去。颜福庆的文章表现了这类倾向。如果这类倾向真的完成了,顾临不以为北京协和病院以外的医学院校将是以受害。因为从长远来看,正在中国通过为良好人材(outstanding men)提供高薪,这比所有医学机构都提供低薪,更能吸引年青人从医。其时协和提供应初级职位大夫的薪水没有达到卫生署划定的标准,协和之所以这样做,是为了让年青人知道,有能力、肯努力的人,成长为高级人材以后,总会有高额报答。只需社会是按照资本主义的准绳组织(orgnized on a capitalistic basic)起来的,协和就不能完整忽视其他行业所设定的标准,虽然协和不能、也不屑于提供庸医和牙医正在上流社会的私人诊所的高额报酬,纵然是协和医学院的全职大夫们挣的钱也比这些人少。[7]

从顾临这封信里,我们已经能感受到中国医务界已经疾速成长,并对北平协和医学院发起了挑战。作为协和的经管者,顾临身处其中,明显感受到了压力。

1921年小约翰洛克菲勒正在协和开幕典礼上的致辞指出两个枢纽问题,第一,为了使协和医学院能鼓励中国人兴办与协和平等程度的医学院,协和的创办费应当连结正在一个保守的程度。第二,期待有朝一日,中国的医学院校中大部份西席将由中国人本身担当。[8]这两点,意味深长,值得玩味。小洛克菲勒的致辞,第一点意味着协和应当起到示范和引领作用,用以鼓励中国人本身办高程度的医学教育。第二点意味着洛克菲勒基金会没有让美国人永久操纵协和的意义,也就是说,协和总有一天是要交给中国的。究竟是哪一天呢?以甚么体式格局移交呢?这是后话。然则,1935年的中国医务界领袖们,已经悄悄地提出了这个问题。这令顾临有点措手不及。

1930年代中期,中外医务界对于北平协和医学院的办学效果已有很多评论。它无法可及的充足的经费,优秀的师资,完备的设备,标记性的建筑,遥遥领先于国内乃至远东所有医学院校,是中国其他任何医学院校瞠乎其后的。正是因为它是标杆,所以引发医务界的热切讨论,也引发中美两国当局相干部分的深度关切。1934年1月洛克菲勒基金会欧洲区副主任塞尔斯克.冈恩(Selskar M.Gunn)的报告《中国与洛克菲勒基金会》(China and the Rockefeller Fouondation)是一份理解美国对南京百姓当局影响的紧张文献,其中谈及,北平协和医学院虽然正在医务界是紧张的,然则它对全国局限的影响很无限(“important as it is in its own sphere,[it]has had a very limited effect nationally”)。[9] 1924年到1933年间协和毕业生的特点能够归纳综合为:西式生存导向、高度专业化、影响巨大、多居于北京、上海或南京。他们单独组成一个非政治性的精英群体,拥抱现代性,然则对国家和民族的融会贡献寥寥。“学术性的协和毕业生所具有的城市化和制度化取向,的确显示出他们与普通大众之间的巨大隔膜。”[10]虽然协和也开始故意识地中国化,试图扎根中国,好比西席队伍逐步中国化,华裔大夫开始担任紧张职务,课程设置也做了调整,然则大部份协和毕业生还是身居都会,扎根中国尚浅。这是一个无法办理的抵牾,以协和精英化的培养体式格局,纵然协和毕业生都到了农村,也远水解不了近渴,无法满足中国农村的医疗请求。来自中国医务界主流的批评,无妨以伍连德为例。正在伍连德、王吉民合著的《中国医史》中,伍连德分析了协和没有完成创办人初志的原因,主要正在于协和的经管者和教人员大多缺少正在华的履历,致使协和涌现了未预感到的困境,诸如毕业生太少,过早的专业化,太过依靠协和睁开诊疗,过度依靠协和内部而没有追求校外气力的支持,与此同时,相对高额的薪水,使协和的中国教员不愿意离开协和到当局部分或其他院校从教,纵然后者提供更大的进展空间,协和教员也不愿意去。[11]这就无法杀青小洛克菲勒正在1921年开幕典礼所宣称的第一条主旨。国立上海医学院倒是充分行使了北平协和医学院的优良师资,用于临时补充西席的缺口,这是颜福庆高明的地方。

参考文献:

[1]F.C.Yen. Economic of Medical Schools and Hospitals in China. Chin Med J, 1935(49):887.

[2]颜福庆正在文中说明,四所国立医科大学的薪水标准是1930年订定的,真正拿到最高额度薪水的只是极个别的景象。

[3]F.C.Yen. Economic of Medical Schools and Hospitals in China. Chin Med J, 1935(49):888.

[4]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[5]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[6]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[7]R.S.Green to F.C.Yen. August 27,1935, Archives SMC.LS2-215.

[8]Wong K C, Wu Lien-Teh. History of Chinese Medicine, 2nd ed. Shanghai: National Quarantine Service,1936:597.

[9]James C.Thomson Jr.,While China Faced West: American Reformers in Nationlist China,1928-1937,Cambridge,Massachusets: Harvard University Press,1969: 131.

[10]【美】玛丽•布朗•322布洛克著,张力军、魏柯玲译:《洛克菲勒基金会与协和形式》,北京:中国协和医科大学出书社,2014年,第135页。

[11]Wong K C, Wu Lien-Teh. History of Chinese Medicine, 2nd ed. Shanghai: National Quarantine Service,1936:597.

发布于:上海市