欙鳇茽餐新闻网

李洋(章静绘)

北京大学艺术学院的李洋教授历时十年钻研美国黑帮电影,在《黑色银幕:黑帮、好莱坞与美国社会》这部新作中,他精选了十余部经典黑帮影视剧,如《教父》《美国往事》《纽约黑帮》等,重构了一部另类的美国社会文化史。经过黑帮片,我们不仅能够看到惊心动魄的故事,也得以窥见美国社会的另一面——黑帮如何诞生、如何影响美国社会。在此次访谈中,李洋向我们展现了,黑帮片何以能够成为一扇理解美国社会的奇特窗口。

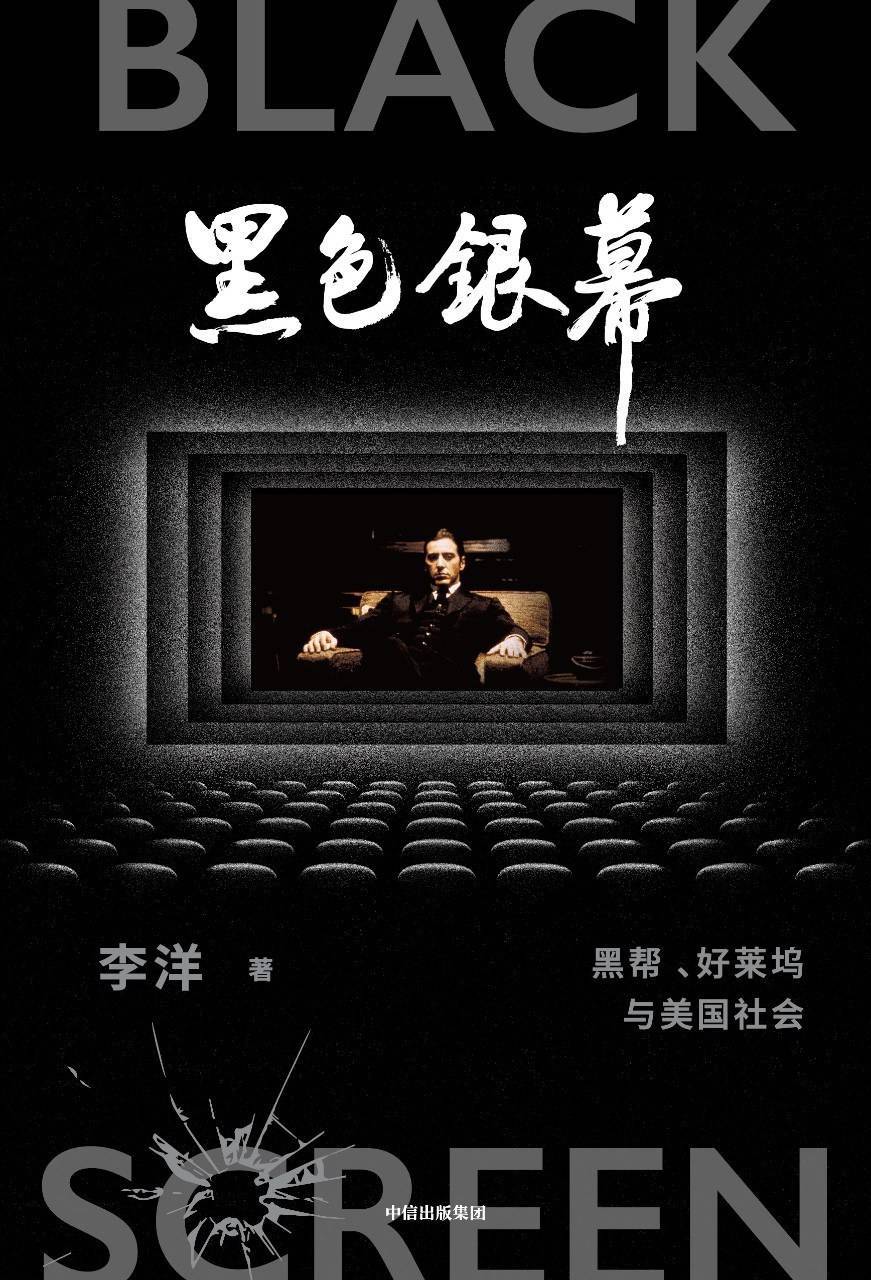

《黑色银幕》,李洋著,新思文化·中信出书社2025年1月出书,456页,128.00元

对民众来说,黑帮电影史研讨是相当冷门的,而您在《黑色银幕》的后记中说,这是您特别感兴味的一个领域。能否请您谈谈兴味的由来?

展开剩余 92 %李洋:这个问题可以从三个方面来讲。

首先,是我的个人观影履历。作为七〇后,我成长于录像带、VCD、DVD的时代,当时看得最多的是香港电影。高中、大学期间,像吴宇森、周润发合作的《英雄本质》,还有《古惑仔》系列与杜琪峰的作品,都是我非常喜欢的电影。当时香港的黑帮电影在内地观众喜爱的类型片中占了很大比重,也塑造了一代人的电影审美,青少年时期的我就被这个题材深深吸收。后来开始看《教父》《美国往事》等美国经典黑帮片,视野逐渐打开。虽然当时只是影迷式的欣赏,但确实埋下了研讨兴味的种子。

第二个原因与我的博士研讨有关。我在法国读博士时,研讨主题是意大利导演塞尔吉奥·莱昂内。导师发起我聚焦某个具体导演展开研讨,因为我是外国人,选题宜小不宜大。我底本在戈达尔和莱昂内之间夷由过,末了挑选了莱昂内。戈达尔虽然也非常紧张,但一来他的作品晦涩难解,二来相关的资料实在太多,我担心自己难以驾御。而我非常喜欢《西部往事》,觉得莱昂内的电影百看不厌,关于他的资料在法国也不算太多,适合作为研讨选题。最终我写的是莱昂内早期的“镖客三部曲”以及《西部往事》,并没有涉及《美国往事》,但那部电影对我产生了很大影响。

在研讨莱昂内的历程中,我读到了很多关于他如何拍摄《美国往事》的资料。他为了准备这部片子,不仅屡次来回美国,还亲自去犹太人街区接触黑帮人物,观察他们的生活细节。这类对现实犯罪世界的参与和探索,让我非常震撼,也让我认识到,对黑帮题材的关注不是简单地报告一个精彩的故事,更是一种对社会底层秩序与历史记忆的深切挖掘。从当时起,我对有构造犯罪与电影之间的干系就产生了连续的兴味。

《美国往事》海报

第三个原因,是我回国后从事电影史研讨时逐渐建立起的一种研讨自觉。在高校讲授电影史时,我越来越认识到,我们这些中国的电影研讨者所使用的理论框架和研讨要领,大多来自西方学术传统。这类系统固然成熟,但也存在局限——它每每只关注所谓“正面”的电影史,强调艺术成就与技术发展,而忽略了那些被边缘化的、更为复杂的题材。在我看来,电影史就像唱片,它不唯一A面,也有B面。黑帮电影恰恰属于“电影史的B面”。它涉及有构造犯罪,而犯罪举动天然具有边缘化的隐蔽色采,相关历史资料每每是零散的,甚至是缺失的,学界对它的关注也极为有限。我曾经问过美国的社会学者,有没有关于美国有构造犯罪的系统研讨,得到的回应是:险些没有,有的也只是一些对牢狱帮派的野外观察。这类资料的稀缺性,更让我认识到黑帮片的研讨价值。黑帮电影在艺术上是类型片,在现实中却对应着社会的结构性问题,是以我最终决定,要从学术大将它作为一个独立课题来系统研讨,不是因为它“酷”或者“刺激”,而是因为它能打开我们对电影史论述体式格局的另一种可能。

黑帮电影中,除了您刚才提到的《美国往事》,还有哪些作品对您产生了深刻影响?

李洋:当我作为电影史研讨者开始研讨黑帮片之后,观看这类电影的角度就和过去作为观众时完整不一样了。比如《纽约黑帮》这部电影在法国上映时我正好在当地留学,作为马丁·斯科塞斯的影迷,我特意买了票去看——当时票价还挺贵的。观影之后,感触非常失望,因为它完整不是我想象中的那种黑帮片。媒体当时大肆宣传这部作品,而我感觉它离我熟悉的黑帮类型片相去甚远。

《纽约黑帮》海报

有意思的是,等我真正开始做黑帮电影的研讨之后,回过火来再看这部片子,反倒发现它非常特别。这部电影从历史视角出发,填补了美国黑帮片中一个紧张空白,也就是早期移民在城市秩序建立历程中体现出的暴力,以及这些移民身份的边缘性。这类历史维度在传统黑帮片中其实是缺位的。

时至本日,《教父》系列仍然是我最喜欢的作品之一。这个系列之所以经典,并不在于展示了多少暴力场面,而是在于深刻地刻画了主人公在一个充满不确定性的时代中如何完成自我成长。迈克·柯里昂这个角色的复杂性和悲剧性,使人难忘。

除此之外,其实我也非常喜欢日本的黑帮片,尤其是那些展现黑帮构造内部的伦理与种种冲突矛盾的作品。固然,我在书中写过的美国的许多黑帮片,也都很喜欢。

黑帮题材为何能连续不断地吸收研讨者?是因为它展现了人性的复杂,还是因为它本身对社会边缘秩序有某种展现作用?

李洋:这是一个很好的问题。黑帮片的吸收力,其实源于它极其复杂的气质结构。

首先,它是一种高度男性化的类型片。这里的“男性化”指的是,它常常经过主人公的感动、非理性的暴力倾向,来报告一个秩序何以建立的故事。在这些人物身上,我们可以看到男性角色可能犯下的种种错误和弱点。而黑帮片的魅力恰恰在于:它一方面在讲秩序的形成,但另一方面也在暴露人性中最阴暗的一面。你在其中会看到背叛、轻信、贪欲、尔虞我诈——这些都是黑帮故事的焦点驱动力。这类人性的黑色地带,与美国社会的秩序建构之间,有一种紧张而又真实的联系。黑帮片其实是与超等英雄片完整相反的类型:超英片强调人的高贵和勇敢,而黑帮片更多展现了人的堕落与罪恶。

其次,黑帮片是一种极具生命力的电影类型,它险些贯穿了整个美国电影史的发展历程。早在有声电影刚诞生时,黑帮片就已成为类型片的高峰。到了好莱坞黄金时代,黑帮片与黑色电影高度重合,构成一种社会潜认识的载体。再到新好莱坞时期,科波拉和斯科塞斯都以黑帮片而出名天下。到了上世纪九十年代,独立电影兴起,昆汀·塔伦蒂诺、科恩兄弟也都以黑帮题材打出了名号。相比之下,像歌舞片虽然也曾辉煌过,但后续的生命力就显得较为薄弱。尽管后来也有《芝加哥》《爱乐之城》这样的作品,总体来看,歌舞片远远没有黑帮片那种跨时代的适应能力与自我更新能力。

不妨这样说,黑帮片一直都是美国电影最具实验性的领域之一。从叙事结构到美学风格,一代又一代的黑帮片导演都在不断地重塑这个类型:他们一方面要回应观众对情节和审美的期待,另一方面又在尝试冲破已有的模式,注入新的表达体式格局和文化元素。每代导演都市试图经过这个类型表达当下的社会焦虑或文化认同,这使得黑帮片成为观察美国电影如何自我更新、自我反思的紧张窗口。跟着时代变迁,黑帮片的生命力在连续增强,既继承了好莱坞黄金时代的传统,又连续被新好莱坞、独立电影甚至艺术电影重塑。这类类型的可塑性与开放性,也是它成为“电影史B面”一个焦点入口的紧张原因。

您在书中挑选了八部黑帮题材的影视作品,从《纽约黑帮》《教父》《教父再起》《美国往事》,到《八面煞星》《赌城风云》《洛城机密》和《黑道家族》。这些作品险些构成了一部美国黑帮兴衰史,也映照了美国社会的变化。有意思的是,不同作品中涌现了不同移民背景的角色:有爱尔兰移民,有意大利西西里人,近年来也开始涌现其他种种族裔。您怎么看黑帮电影所反映的美国多元移民文化?这是否是导演刻意的呈现?

李洋:这个问题特别好。其实谜底是肯定的——无论哪一个时代的导演,在处理黑帮题材时,都市依附于社会上对特定移民群体的呆板印象。这些印象构成了观众接受的前提,也构成了导演创作的底色。你可以把它想象成导演心里早就有一张“族群表格”:意大利人等于黑手党、重视家族;爱尔兰人等于酗酒、好斗,等等。这些东西可能在现实中不完整成立,但在电影里,它们成了人物塑造和世界观搭建的底子。比如早期的好莱坞黑帮片中,很多非意大利裔的演员被要求摹仿意大利口音,为的就是让观众产生熟悉感。

这面前其实也映照出美国社会本身的结构——美国是一个移民国家,直到今天都还没真正褪去移民社会的底色。你在至公司里可能会看到不同族裔在一起工作,但下班以后大家回到各自生活的社区,还是一种族裔聚居的状态。政治上也一样,不同族群在大选中的投票倾向都很会合。所以,黑帮片表面讲的是犯罪,骨子里讲的是如何在文化冲突中建立秩序。它其实触及了美国社会的本诘责题。

但话说回来,它讲的是“真实”吗?其实也不是。比如迈克尔·西米诺拍的《龙年》,其中尊龙演的那个唐人街黑帮头目,只是看起来像华人罢了,实际上根本就不是真正意义上的华人。这个角色其实是按照好莱坞想象中的“华人”来塑造的,导演对华人社区并不熟悉,他只能重新闻、传说甚至流言中拼凑出一个印象,再加点戏剧化处理。这就带出了一个焦点问题:个别理解个别相当容易,而族群理解族群就要困难很多。你和一个人共事几天,就能大致了解他是怎样的人;但你要让一个族群去理解另一个族群,必要跨越语言、宗教、文化、阶层等种种障碍,那就很难做到了。所以社会上就有一种倾向,把复杂的文化差异压缩成几个标签——意大利人重视家庭、吉普赛人爱偷东西,等等。这些标签会经过媒体、教育乃至家庭的代际传承一代一代地固化下来,比如父母会告诉孩子“见到吉卜赛人谨慎点,他们会偷东西”。于是你会发现,很多黑帮片一方面行使了这类标签的文化生理,来满足观众的期待,另一方面又反过去强化了这些偏见。比如《英雄本质》当年在韩国上映时反响非常强烈,很多青少年摹仿片中角色的穿着、说话体式格局,甚至激发了社会争议。很多人真的以为香港就是电影里那个模样:枪战不断,黑帮横行。其实大家都知道,现实不是这个模样,而观众就是愿意这样相信。这说明,电影对社会想象的塑造是非常有力的。

《龙年》中由尊龙扮演的乔伊·泰

您在书里有一句话让我印象特别深,“禁酒令是美国黑帮现代化的催化剂”。能不克不及请您结合具体电影,展开讲讲这个看法?

李洋:这是我自己提出来的一个判断,可能不一定被历史学界广泛接受,但对我来说,它很清楚。简单来说,就是到了二十世纪二十年代前后,美国黑帮发生了一次质的飞跃。在此之前,十九世纪末到二十世纪初的帮派,大多还停留在非常传统的运作模式上,比如他们的“业务”主要就是收保护费、开地下赌场和倡寮、构造非法拳击赛。这些行当利润不高、构造结构也很松散,基本就是移民社区里失业的小青年,没读过甚么书,跟着年纪大一点的地痞在街上捞口饭吃。并且当时的黑帮是高度族群化的,比如爱尔兰帮、意大利帮、犹太帮之间的矛盾非常尖锐,彼此之间险些不合作。你可以想象一下,就是那种这条街归我,那条街归你,双方见面就开打的状态。

这一切,到了禁酒令时期就发生了彻底的改变。

首先,贩售私酒给黑帮带来了暴利。只要你能想举措搞到酒,就能用极低的成本调换巨额利润,而这些利润可以拿去买通警员、法官、政客,甚至有的黑帮头子也抓住机会,直接进入地方政坛。《教父》里的柯里昂家族,表面上开了一家卖橄榄油的公司,但这家公司其实是用来“洗白”收入、维持地下秩序的。这就是一种典型的公司化运作:黑帮老大不再混迹于街头,而是坐在办公室里,有构造地部署手下行动。这类结构,是在禁酒令那几年迅速形成的。

《教父》里由马龙·白兰度扮演的维托·柯里昂

这一时期涌现了新一代的黑帮成员,他们和上一代完整不同。上一代很多是第一代移民,文化水平低,民族情绪重,互相看不上。可新一代年轻人开始合作并构造化,把互相勾结、实现利益最大化当成首要目标。他们不再满足于在街上收保护费,而是开公司、进军娱乐业、控制话语权。于是,黑帮开始涌现分工明白、层级清晰的构造形态,这就是我说的“黑帮的现代化”。

讽刺的是,禁酒令本来是一个充满品德理想主义的政策,它的支撑者包括很多宗教团体——因为神父们觉得酒是堕落和贫困的泉源,也包括许多工人家庭——因为主妇们受够了酗酒带来的种种问题,比如丈夫的家庭暴力和出轨。于是这些人用投票表达了禁酒的意愿。可是他们没有料到,禁酒令不仅没有消灭酒,反而让酒酿成了黑市上如同黄金一般的商品。在这个市场中,谁控制了走私渠道,谁就能发大财。禁酒令把底本还停留在街头地痞这个层面上的犯罪份子,一下子推上了资源积累、构造转型的轨道,进而形成了现代意义上的黑帮。

所以我说,禁酒令之后,美国的有构造犯罪进入了一个全新阶段,而很多我们熟悉的经典黑帮片,从《教父》到《美国往事》再到《黑道家族》,都在反复演绎这段历史的反响。

您刚刚提到禁酒令其实让黑帮走向了“公司化”“现代化”,也由此有了和政府机构更频仍的接触。而《洛城机密》《黑道家族》这样的影片中,都描绘了法律机关跟黑帮之间的微妙干系。您怎么看这类黑帮和国家暴力机关之间的“暗昧”?它在美国历史上是真实的吗?

李洋:非常真实。不妨这样说,它既是一种历史事实,也是长期以来的一种集体想象。马丁·斯科塞斯之所以会改编《无间道》,是因为美国观众能够共情这个设定:法律机关和有构造犯罪之间,存在着一种“剪不断理还乱”的联系。现实之中,像芝加哥黑帮大佬阿尔·卡彭,在二十世纪二十年代贩私酒、开赌场,他和芝加哥警员局的部分官员之间的干系,就是非常明白的互相庇护——在当年的听证会记录、报纸报导乃至FBI的解密档案里,都是有确凿证据的。

那么,为甚么会产生这类联系?我觉得要从两个层面来讲。

第一,是法律者的现实处境。美国的警员大多数时候并不会抱着甚么理想主义信心,而是作为普通的工薪阶层,靠这份工作糊口。要求他们在工资不高、政治压力又大的环境下,去正面对抗内部联系紧密,控制着充分武力,又愿意花钱办理的黑帮,险些是不可能的。所以,你就会看到某种“默契”:白天社区的秩序由警员来维护,到了夜间,社区就由黑帮接管了。这时真要出了甚么事,报警不见得有用,反倒是黑帮来积极地维护治安。他们有的是人手,也有一套属于黑帮内部的惩罚机制。这就涌现一个很奇特的景象:从事非法勾当的黑帮,反而成为美国社会秩序的一部分。对警员来说,只要别出甚么大乱子,他们宁愿睁一只眼闭一只眼。

第二,是黑帮自身的演化发展。后面已提到了,现代意义上的黑帮是一种公司化的运营模式,每笔交易、每次行动都要算账。随便杀一个人,可能激发连锁反应,要付出高昂成本。所以,这类有构造犯罪不同于我们印象中动辄喊打喊杀的古惑仔,他们会更加理性地追求每笔买卖的稳赚不赔。在这类前提下,他们和法律机关很容易形成某种“非正式联盟”:你不来查我,我包管这个片区不出事;你要是想升职,我帮你假造个破案数据。所以我们今天去看这些电影,它们真正呈现的不是简单的“好人”与“坏人”之间的对立,而是一个更复杂的问题:甚么是秩序?谁在维持秩序?这其实也就是美国黑帮片最吸收人的地方——它不只是讲犯罪,更是用犯罪的故事,去讲美国国家呆板内涵的复杂性。

您在书中谈到,黑帮份子会摹仿《教父》中角色的说话体式格局、穿着体式格局,甚至举动风格。可不可以这样理解,在这个意义上,《教父》其实是一种认识形态的工具,它塑造了一种黑帮的举动范式,甚至“教育”了新一代的黑帮成员?

李洋:事实上,导演在拍片的时候并不会思量这么多。只不外,跟着电影不断地被观看、被接受,创作者的意图会被卷入一种现实与想象不断交融、彼此生成的状态之中。具体而言,科波拉只是想拍一部精彩的电影罢了,他其实没有想要去教美国的黑帮份子怎么说话、怎么办事。但是,当电影所呈现的内容超涌现实之中黑帮份子的既有语言和举动体式格局之后,电影反倒成为他们学习的范本,在他们心目中重新定义了黑帮成员该有的模样。要知道,对黑帮份子而言,是没有职业培训这一说的,从来没有哪所学校会教你怎么成为一个“合格”的黑帮份子。黑帮的维系,靠的是构造内部长期积累形成的一套规约与符号系统。比如,在十九世纪晚期的中国,江湖上流行的以甚么体式格局泡茶、端茶的“茶礼”,就是一种帮会的符号系统。只要你以某种姿势把茶一摆,对方就知道你是江湖中人,就会明白你的来意是甚么。这是一套非常成熟的相同体式格局。问题在于,这些内部流行的符号,外人是看不懂的。若是黑帮成员想让外人知道自己是混黑道的,要靠甚么呢?这个时候,黑帮片就发挥作用了。《教父》提供了一整套内部可辨认的符号系统:黑帮份子怎么穿衣、怎么说话……一旦这些符号被广泛传播,就酿成了一种“社会共识”。比如,在《英雄本质》上映之前,香港的黑帮是不穿风衣、不戴墨镜的,因为风衣又贵又不有用,墨镜也是,打斗跑路都不方便。但《英雄本质》里周润发扮演的“小马哥”这个角色让风衣和墨镜成了香港黑帮的一种标记性装扮。于是,这部电影上映之后,黑帮份子上门收保护费的时候,根本不必要启齿,只要穿着风衣、戴着墨镜,对方一看这一身打扮,就知道这人是来干甚么的。

《英雄本质》中的周润发与狄龙

从这个角度讲,电影确实是一种认识形态工具。它不必要符合真实,只要它被广泛传播并被人想象为真实,就会反过去在现实中被行使,进而成为一种“真实”。有一名意大利学者讲过一个看法,我印象特别深:黑帮电影其实在赞助黑帮总结一些他们未曾使用却行之有效的本领,比如有些勒索、恐吓的体式格局,可能最后只是作家或编剧假造出来的,但因为好用、有仪式感,结果就被现实当中的黑帮拿来用了。这就是一种现实摹仿想象、想象又塑造现实的历程。它是一个不断循环、不断自我生成的机制。所以,《教父》确实在认识形态层面发挥了作用,它经过提供一套可被摹仿、被实践的符号系统,到场了现实世界的建构之中。

对民众而言,黑帮片存在很多负面影响,比如教唆青少年犯罪,而它所描绘的暴力、欲望和品德沉沦,也与社会所首倡的支流价值观相去甚远。然而,这类电影在全世界都非常受欢迎。这面前的生理结构是甚么?大家为甚么会如此喜欢黑帮片?

李洋:我觉得,越是范例、有序的社会,人们就越是进展看到一些可以用来投射自己的欲望和想象的作品。当现实生活越来越清闲、可预期的时候,人们反而会对不清闲、不可预期产生好奇,黑帮片恰好就提供了一种想象的空间,满足了人们在这方面的好奇。

另外,还有一点值得注意。人们其实不是想看到这个世界上充满无法无天的疯子与歹徒,他们反而愿意相信:哪怕是最风险的犯罪份子,也是一群讲端正、重义气、讲究穿着、酷爱家庭的人。这样一来,这个世界在他们心里才是可控的。一个普通观众若是看到警员公正法律、兢兢业业,会觉得这是理所固然;但若是看到一个黑帮老大也讲信用、重感情,会遭到更大的情感冲击,因为这说明就算社会最灰暗的区域都有秩序存在,这个世界似乎没那么可怕了。所以,在我看来,黑帮片之所以遭到民众欢迎,其实很大程度上源于一种生理投射:人们进展“盗亦有道”,进展这个世界岂论明面还是暗面,都有秩序、有温情、有逻辑。

发布于:上海市