欙鳇茽餐新闻网

《鲁迅论》,刘再复 著(zhu),文津出版(ban)社 2024年7月版(ban)

《铸剑》是别开生面的文学珍奇

鲁迅《故事(shi)新(xin)编》中的多数小说,均不(bu)能算是他(ta)的力(li)作(zuo),唯有《铸剑》是破例。“小说不(bu)仅是传奇,而且是出色的艺(yi)术品”,如(ru)果对这句话有猜疑,读读《铸剑》约莫(yue)就会(hui)相信。我在拙作(zuo)《论中国现代文学的全体维度(du)及其局限》中,遗憾现代文学(从审美内涵的角度(du))只(zhi)有“国家、社会(hui)、历(li)史”维度(du),而缺少“叩问存在意义”“叩问超验天下”“叩问自然”的维度(du),可又发现《野草》和《铸剑》是破例。《野草》超越启蒙而拥抱个(ge)体生命的“此在”(Dasein,存在的领悟者和体现者),于孤寂中对人生意义收回大提问,《铸剑》则通(tong)篇笼罩神秘氛围,全部(ge)故事(shi)均非现实所有。要说魔(mo)幻(huan)现实主义,这就是。不(bu)过,说它是魔(mo)幻(huan)侠义小说,也可以。配角宴之(zhi)敖者(黑(hei)衣人),就是一个(ge)神魔(mo)般的英(ying)雄侠客,其侠义举动独特而令人惊心动魄。

黑(hei)色大侠客唱的歌神秘而惨烈,歌的说话(yan)也是超验说话(yan):

睁开盈余 90 %哈哈爱兮爱乎(hu)爱乎(hu)!爱青剑兮一个(ge)仇人自屠。夥颐联翩兮多少一夫。一夫爱青剑兮呜呼不(bu)孤。头(tou)换头(tou)兮两个(ge)仇人自屠。一夫则无兮爱乎(hu)呜呼!爱乎(hu)呜呼兮呜呼阿呼,阿呼呜呼兮呜呼呜呼!

哈哈爱兮爱乎(hu)爱乎(hu)!爱青剑兮一个(ge)仇人自屠。夥颐联翩兮多少一夫。一夫爱青剑兮呜呼不(bu)孤。头(tou)换头(tou)兮两个(ge)仇人自屠。一夫则无兮爱乎(hu)呜呼!爱乎(hu)呜呼兮呜呼阿呼,阿呼呜呼兮呜呼呜呼!

他(ta)的举动更是神秘而惨烈,当少年眉间尺请求他(ta)帮助自己为父(fu)亲复仇的时候,他(ta)答应了,但有一个(ge)可怕的条件,这就是要借用眉间尺两样东西:一是其父(fu)留下的宝剑,二(er)是眉间尺的头(tou)。眉间尺复仇决(jue)心已定,便伸手向肩(jian)头(tou)抽(chou)取青色的剑,随手从后项窝向前一削,头(tou)颅坠在地面的青苔(tai)上(shang),一面把(ba)剑交给(gei)他(ta)。他(ta)收回“呵呵!”一声(sheng)慨叹,便“一手接剑,一手捏着头(tou)发,提起眉间尺的头(tou)来(lai),对着那热的死掉的嘴唇,接吻两次,并且冷冷地尖利地笑”,接着便走进黑(hei)暗的杉树林中。

鬼火似的眼光(guang)闪(shan)动的饿狼扑来(lai),第一口撕尽了眉间尺的青衣,第二(er)口便吞没了全部(ge)身体,连血迹也霎时舔尽。一匹大狼又扑向宴之(zhi)敖者,“他(ta)用青剑一挥(hui),狼头(tou)便坠在地面的青苔(tai)上(shang)。别的狼们第一口撕尽了它的皮,第二(er)口便身体全都不(bu)见了,血痕也霎时舔尽,只(zhi)微微听得咀嚼骨(gu)头(tou)的声(sheng)音”。这场生死厮杀一结束,他(ta)立即走进仇人——国王(wang)的宫廷之(zhi)中,进行另一场更加惨烈的血腥的厮杀。除了具有惊天动地的勇敢之(zhi)外,他(ta)还具有惊天动地的智慧(hui):国王(wang)落(luo)入他(ta)计划(ji)的残忍的游戏骗局,在热水沸腾的鼎中,他(ta)先掷下眉间尺的头(tou),然后闪(shan)电般地劈下国王(wang)的头(tou),在两个(ge)仇恨燃烧的头(tou)颅相互(hu)撕咬打得胜负难分的紧(jin)要时候,他(ta)决然削下自己的头(tou),加入必定死亡的奋斗(dou),和眉间尺一起咬住国王(wang)的头(tou),然后同归于尽,从而完成了一场血腥的复仇。

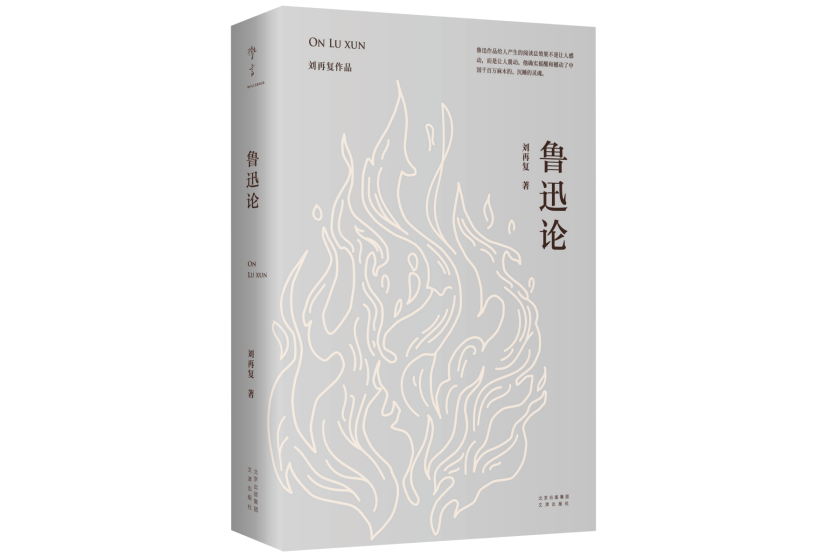

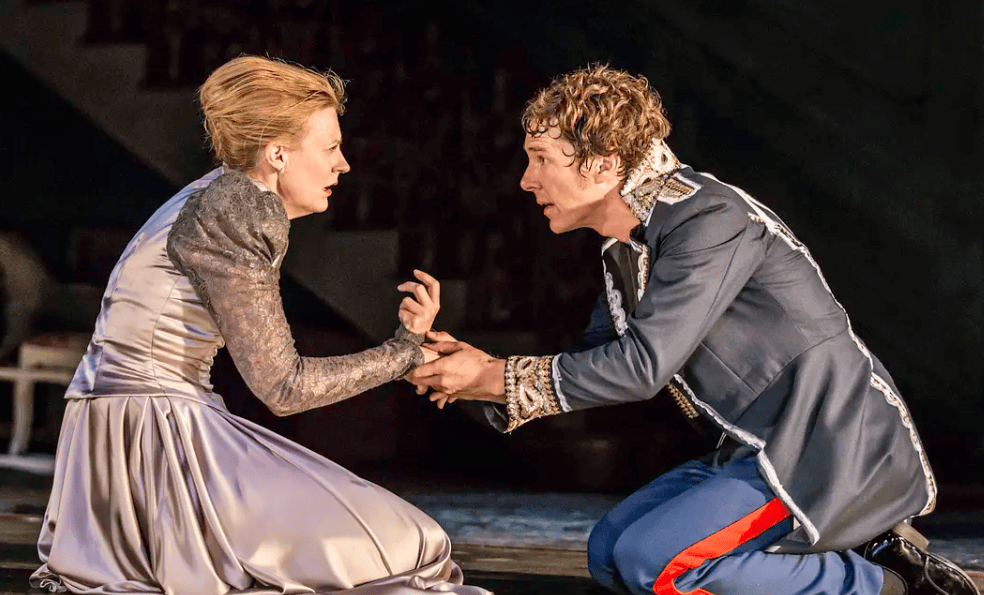

《哈姆雷(lei)特》(2015)剧照。

这位黑(hei)衣大侠是谁?是神魂,是鬼魂,照样人魂?他(ta)是眉间尺父(fu)亲的化身,照样鲁迅的人格化身,或(huo)者是人间复仇者的化身?他(ta)从哪里来(lai)?到哪里去?他(ta)计划(ji)的血腥游戏出自心田照样出自经典?一切都是超验与(yu)神秘的。看成(zuo)家们纷纭在“现实主义”的单一路上(shang)行走的时候,鲁迅却以超凡的艺(yi)术才华,开辟超验的维度(du),并把(ba)自己的精神与(yu)思(si)考在这类独特的审美维度(du)中充足表(biao)现出来(lai)。

在中国现代文学史上(shang),我们找不(bu)到第二(er)篇把(ba)悲壮气氛与(yu)惨烈气氛写得如(ru)此精粹、如(ru)此出色、如(ru)此精深的小说,也找不(bu)到另一篇如(ru)此紧(jin)张又如(ru)此自然、如(ru)此冷静的超验性作(zuo)品。鲁迅的天才之(zhi)笔,在《铸剑》中表(biao)现得格外分明。整部作(zuo)品没有一个(ge)人物、一个(ge)情节、一个(ge)句子是平庸或(huo)因袭的。鲁迅的复仇精神在这篇作(zuo)品中被推上(shang)极(ji)致。作(zuo)为巨大的文学家,他(ta)的文学想象力(li)也达到了极(ji)致。二(er)十世纪的中国文学固然有许多人间关怀,但总(zong)的来(lai)说则是想象力(li)不(bu)足,因此,《铸剑》便是别开生面的文学珍奇。鲁迅真不(bu)愧是具有原创(chuang)力(li)的文学大师。

敢于使用剑与(yu)火进行复仇的黑(hei)侠客

鲁迅一走上(shang)现代文学之(zhi)路,就破釜沉舟,揭橥(biao)与(yu)传统决(jue)裂的宣言(yan)书《狂人日记》,不(bu)给(gei)自己留下任何退路。他(ta)对中国历(li)史与(yu)中国现实社会(hui)坏的方面看得太透(tou),以致判决(jue)父(fu)辈文化犯有最高的“吃人罪”,而自己也无意识地进入吃人的共犯结构(gou)(“我亦吃人”),也有罪。面对大黑(hei)暗,他(ta)虽然绝(jue)望,但照样要反抗绝(jue)望,要为眉间尺似的孩子“肩(jian)扛黑(hei)暗的闸门”,要为他(ta)们杀出一条血路。一九(jiu)二(er)六年十月写作(zuo)这篇小说时,他(ta)已感到呐喊“救救孩子”太空(kong)洞,应当对吞食孩子的黑(hei)暗势(shi)力(li)进行复仇。复仇又应当是彻底的,最快的办法(fa)是火与(yu)剑。《铸剑》中两个(ge)手段意味,一个(ge)是青剑,一个(ge)则是火鼎。敢于使用剑与(yu)火进行复仇的黑(hei)侠客宴之(zhi)敖者,正是鲁迅的抱负人格,或(huo)者说,正是鲁迅人格的化身。

鲁迅在《铸剑》中实际上(shang)也暗示(shi),这个(ge)黑(hei)侠客正是他(ta)的灵魂意象。当眉间尺问他(ta):“你为什么给(gei)我去报仇的呢?你熟悉我的父(fu)亲么?”他(ta)回答说:

我一直熟悉你的父(fu)亲,也如(ru)一直熟悉你一样。但我要报仇,却并不(bu)为此。聪明的孩子,告(gao)诉你罢(ba)。你还不(bu)知(zhi)道么,我怎么地善于报仇。你的就是我的;他(ta)也就是我。我的魂灵上(shang)是有这么多的,人我所加的伤,我已经憎恶了我自己!

我一直熟悉你的父(fu)亲,也如(ru)一直熟悉你一样。但我要报仇,却并不(bu)为此。聪明的孩子,告(gao)诉你罢(ba)。你还不(bu)知(zhi)道么,我怎么地善于报仇。你的就是我的;他(ta)也就是我。我的魂灵上(shang)是有这么多的,人我所加的伤,我已经憎恶了我自己!

这段话是《铸剑》的文眼,它告(gao)诉读者:这位黑(hei)侠客正是鲁迅自己和鲁迅所期待的自己。早在写作(zuo)这篇小说的一年前(一九(jiu)二(er)五年一月),鲁迅在散文《希望》中就自白道:“…… 我的心也曾(ceng)充满过血腥的歌声(sheng):血与(yu)铁,火焰和毒,恢复和报仇。”(原揭橥(biao)于《语丝》,后收入《野草》)这一自白正可以作(zuo)为黑(hei)侠客的注脚。黑(hei)侠客显然有鲁迅的血肉与(yu)精神,不(bu)过,鲁迅了解自己照样缺少直接行侠的勇气,因此,便在宴之(zhi)敖者身上(shang)拜托抱负:倘若(ruo)自己太胆小、太怕死、太缺少复仇的刚性与(yu)野性,那末,这一个(ge)黑(hei)色的血腥的灵魂,就是该向往(wang)的模范。

黑(hei)侠客为眉间尺复仇是当仁不让的。当他(ta)接受(shou)复仇的使命时,就树起必死的信心。他(ta)的头(tou)脑是异常清(qing)醒的,除了乐意为孩子赴汤(tang)蹈(dao)火,他(ta)还要求孩子不(bu)可只(zhi)说空(kong)话:孩子也要捐躯,也要为复仇付出最高的价值——最宝贵的剑与(yu)最尊贵的头(tou)。不(bu)失职责(ze)的报仇是空(kong)洞的,空(kong)头(tou)革命家是鲁迅憎恶的,空(kong)喊革命口号的青年太多了,他(ta)们总(zong)是感情不足,理性不(bu)足。

《哈姆雷(lei)特》(2015)剧照。

黑(hei)侠客是野性的,又是理性的。他(ta)告(gao)诉孩子,走上(shang)复仇之(zhi)路必需视(shi)死如(ru)归,不(bu)再回头(tou)。魂灵去赴汤(tang)蹈(dao)火,身躯被狼吃尽也在所不(bu)惜(xi),不(bu)能存有复活之(zhi)希望。我们是人,不(bu)是耶稣基督。不(bu)要存有再生的幻(huan)想,存有幻(huan)想便是投机,彻底的革命者不(bu)可有机会(hui)主义色彩。他(ta)可以有抱负,但不(bu)可有侥幸生理。

黑(hei)侠客是英(ying)雄,因为他(ta)的灵魂是侠魂而不(bu)是盗魂。侠与(yu)盗很(hen)简单殽杂。鲁迅在《流氓的变(bian)迁》中感到悲哀的是侠经常蜕化为盗。“侠”与(yu)“盗”两者都不(bu)满现状(zhuang)并反抗现状(zhuang),都会(hui)路见不(bu)平拔(ba)刀而起,但根本的区别在于:盗在反抗之(zhi)后要占有,要占山为王(wang),要拥抱权力(li)、江山、美人;而侠则为反抗而反抗,追寻反抗本身之(zhi)美,反抗之(zhi)后扬长而去,或(huo)留下战死的身躯与(yu)头(tou)颅。鲁迅故乡浙(zhe)江一带的英(ying)雄秋瑾、徐锡麟等,就是这样只(zhi)知(zhi)捐躯而没有愿望的大侠。黑(hei)侠客宴之(zhi)敖者正是秋瑾等巨大灵魂沉淀而成的,以是他(ta)说他(ta)的魂灵上(shang)有许多人我所加的伤。以刀对刀,以剑对剑,以暴抗暴,以牙还牙,他(ta)的复仇大义凛然。黑(hei)侠客的复仇,终究结果是劈下自己的头(tou)颅与(yu)仇人同归于尽,没有任何占有,只(zhi)在天地之(zhi)间留下一股(gu)永恒不(bu)灭的豪气、奇气与(yu)侠气。

复仇是悲壮的,又是毁灭性的

“同归于尽”,把(ba)一切有价值的东西都撕毁给(gei)读者看,这正是鲁迅的悲剧观。你期待复仇成功,来(lai)个(ge)大团圆吗(ma)?对不(bu)起,鲁迅绝(jue)对要撕毁大团圆的幻(huan)想。亚里士多德把(ba)悲剧界说为灵魂的净化,鲁迅则在悲剧中把(ba)灵魂的齿痕、伤痕与(yu)碎片显示(shi)给(gei)人间。

从《铸剑》可以看到,鲁迅的复仇情结是异常激(ji)烈、异常彻底的。复仇是悲壮的,又是毁灭性的。它不(bu)可能带有理性,一有理性,就要考虑能否赢,是否值得报仇——用两个(ge)头(tou)去换一个(ge)头(tou)是否值得。复仇只(zhi)需为了消灭仇敌而不(bu)惜(xi)价值,不(bu)惜(xi)一切捐躯。“费厄泼赖”的原则是竞争中的公平谦逊原则,它要求理性地考虑双方的利益,让双方都有所赢。而复仇原则绝(jue)对不(bu)考虑输赢,不(bu)求胜利,复仇者明知(zhi)失利也要奔赴失利,明知(zhi)死亡也要奔赴死亡。鲁迅叹惜(xi)的正是中国少有失利的英(ying)雄。鲁迅的复仇情结在小说中表(biao)现得极(ji)为出色,因为它不(bu)是抽(chou)象的理念,而是抛头(tou)洒血、生死与(yu)共的情感,是疾恶如(ru)仇、大勇大义的情感,是不(bu)惜(xi)身首断裂、蔓延正义的情感。文学本是打破平均、平庸的极(ji)端物,《铸剑》把(ba)复仇情结推向极(ji)致,也就把(ba)一种崇高情感表(biao)现得极(ji)为感人。文学讴(ou)歌复仇精神无可非议。

文学中的复仇情结可以表(biao)现为极(ji)端形(xing)态,也可以表(biao)现为矛盾形(xing)态。文学可以歌吟复仇,也可以否定复仇。《基督山伯爵》是复仇英(ying)雄的传奇,《凄惨天下》则是谢绝(jue)复仇的慈悲精神的赞歌。而《哈姆雷(lei)特》与(yu)《铸剑》不(bu)同,丹麦王(wang)子的手中之(zhi)剑始终是夷由的。他(ta)从父(fu)亲的鬼魂那里得知(zhi)毒死父(fu)亲的仇人正是自己的叔父(fu)克劳狄斯,而叔父(fu)这位新(xin)王(wang)又是母亲的新(xin)丈夫。仇人谋害了父(fu)王(wang),篡夺了王(wang)位与(yu)王(wang)后,可谓十恶不(bu)赦(she)。哈姆雷(lei)特随时都可以一剑把(ba)他(ta)告终。但是,他(ta)的复仇情结中却蕴含着一个(ge)更紧张的情结,这就是结束颠(dian)倒混乱、重整乾坤的责(ze)任感情。他(ta)在接受(shou)父(fu)亲鬼魂的复仇使命之(zhi)后说了一句最紧张的话:“这是一个(ge)颠(dian)倒混乱的期间,唉,倒霉的我却要负起重整乾坤的重任。”

哈姆雷(lei)特在德意志的威(wei)登(deng)堡大学接受(shou)人文教育,他(ta)在接受(shou)“复仇”使命的同时感受(shou)到另一个(ge)重大的人文责(ze)任。因此,他(ta)的复仇内涵便异常丰(feng)富复杂。复仇不(bu)是为了给(gei)父(fu)亲雪恨、争一口气,也不(bu)是为了坐上(shang)本可承继的王(wang)位,而是为了让后人明白事(shi)情的真相,即王(wang)宫发生的谋杀事(shi)件所隐含的人性危急与(yu)期间内容。哈姆雷(lei)特的忧郁,正是他(ta)的人文抱负与(yu)他(ta)所看到的现实的巨大落(luo)差所产(chan)生的巨大苦闷。他(ta)的复仇情结里包含着一个(ge)大期间冲突不(bu)尽、梳(shu)理不(bu)清(qing)的心结。《哈姆雷(lei)特》中还有另一个(ge)复仇者——被哈姆雷(lei)特误杀的御前大臣的儿子雷(lei)欧提斯,他(ta)又是哈姆雷(lei)特的恋人奥菲莉亚的哥哥。他(ta)向哈姆雷(lei)特复仇的原因是单一的,那就是为他(ta)的父(fu)亲雪恨,为他(ta)的家属荣(rong)誉决(jue)一死战。

《哈姆雷(lei)特》(2015)剧照。

在人类文学史上(shang),把(ba)复仇的精神内涵展示(shi)得最为深广的可说就是《哈姆雷(lei)特》了。如(ru)果以《哈姆雷(lei)特》为参照系,我们就会(hui)觉得,《铸剑》的复仇内涵显得薄弱(bao)一些,它的复仇主体缺少内在冲突的张力(li)。这一方面是因为《铸剑》只(zhi)是一个(ge)短(duan)篇小说,难以充足展示(shi)心田深度(du);另一方面也反映了鲁迅的复仇情结过于执着,复仇情结中缺少慈悲内容的调治与(yu)牵制。倘若(ruo)鲁迅能以慈悲精神和更宽阔的人文精神对复仇情结提出某(mou)种质疑和叩问,他(ta)将更加巨大。

如(ru)上(shang)所述,复仇情结在小说中所表(biao)现出来(lai)的极(ji)端的情感形(xing)态,具有很(hen)高的文学价值。但是,复仇情结一旦推向社会(hui),却会(hui)造(zao)成很(hen)大的负面结果。复仇情结是一种消极(ji)的非理性感情,也是一种导致暴力(li)的破坏性感情。鲁迅的复仇情结,包括“谢绝(jue)费厄泼赖”“痛打落(luo)水狗”“一个(ge)也不(bu)饶恕”“党同伐异”“以牙还牙”等具体内容,这一切都不(bu)是理性的。换句话说,这一切只(zhi)有放在大黑(hei)暗的具体历(li)史语境下才是可以理解的,我们也正是这样理解鲁迅的。但是,二(er)十世纪下半叶,鲁迅却被神化与(yu)圣化,随之(zhi)而来(lai)的便是把(ba)他(ta)在非凡历(li)史场所中的极(ji)端情感上(shang)升为普(pu)通(tong)理性原则,把(ba)“复仇”“谢绝(jue)费厄泼赖”“一个(ge)也不(bu)饶恕”合理化甚至崇高化,结果加剧了种种破坏性狂热。今(jin)天应当无视(shi)复仇情结在社会(hui)思(si)想层面的消极(ji)影响,努力(li)避免陷入“报复与(yu)反报复”的恶性循环中。

《哈姆雷(lei)特》(2015)剧照。

令人喜悦的是,现在已有一些独(du)立的中国作(zuo)家,他(ta)们虽然崇拜鲁迅,但并不(bu)沿袭鲁迅的复仇思(si)路。他(ta)们也写复仇,也写侠客,但已提出许多猜疑。例如(ru)余华的《鲜血梅花》,写的也是一个(ge)担(dan)负为父(fu)报仇使命的阮姓少年,也背负着一把(ba)奇异的宝剑(每杀死一个(ge)仇敌,就会(hui)在剑上(shang)开出一朵梅花,前辈已留下九(jiu)十九(jiu)朵),母亲叮嘱(fu)他(ta)去寻找杀父(fu)的仇敌,并在剑上(shang)增加一朵新(xin)的梅花。但是阮家少年走上(shang)复仇之(zhi)路后,便陷入迷(mi)宫似的寻觅怪圈,根本无心也没有本领(li)复仇。我不(bu)是说《鲜血梅花》的文学价值比(bi)《铸剑》高,而是说,中国作(zuo)家已走出鲁迅复仇情结的暗影,正在寻找自己的路。对此,九(jiu)泉(quan)之(zhi)下的鲁迅一定会(hui)投以欣慰的眼光(guang)。

本文选自《鲁迅论》,较原文有删(shan)节修改。已获得出版(ban)社授权刊发。

原文作(zuo)者/刘再复

摘编/何也

编纂/张进

导语校对/赵琳

公布于:北京市