欙鳇茽餐新闻网

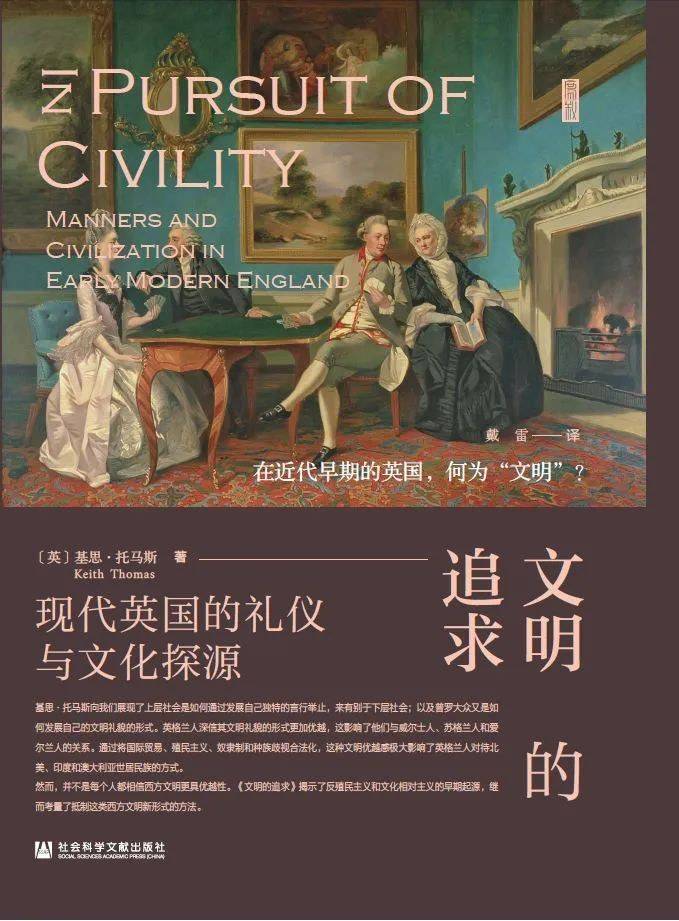

《文(wen)明的追求:现(xian)代(dai)英国的礼节与文(wen)化(hua)探源》,[英]基思·托马斯著,社会科(ke)学文(wen)献出书社|头脑会,2025年1月出书,496页(ye),98.00元

一(yi)

在笛(di)福那部(bu)脍炙生齿的海洋小说中,主人公鲁滨逊流浪荒岛(dao)后(hou),他不时提起自己的恐惊。方才逃难登岛(dao)时,由于缺乏衣服、食物、淡水和武器,他像疯子一(yi)样惊惧。夜幕降临,他害怕被(bei)野兽吃失落,乃至不敢在地上过夜。当他在岛(dao)上遭受地震(zhen),熏染(ran)疟疾,进入(ru)可骇梦乡(jing)时,他的灵魂恐惊万分。在荒岛(dao)生存的第(di)十五年,他在海滩看到一(yi)个野人的脚(jiao)印,他于是漫不经心,害怕至极。

这三次恐惊都有特别的意义。它们就(jiu)像界标,将鲁滨逊的海岛(dao)生存划(hua)成三个阶段。它们也是每一个阶段的出发点(dian),是鲁滨逊积极降服、解脱(tuo)的对象。第(di)一(yi)次恐惊是生计的恐惊。鲁滨逊履历海难,被(bei)抛上荒岛(dao),他就(jiu)陷入(ru)了生计的逆境(jing)与危急。生计是他要办理的主要问题。于是,他想尽办法(fa),从沉船上抢救出食物、衣服、武器和工(gong)具,并在岛(dao)上建筑(zhu)工(gong)事,提防莫名的风险。鲁滨逊建好了寓所,这是一(yi)座(zuo)生存的堡垒,足以让他维持生计,保证(zhang)平安。第(di)二次恐惊是灵魂的恐惊,也是道德醒悟时候的恐惊。“当我的精力由(you)于宿疾的包袱而最先消沉,膂力由(you)于高烧的猛烈而最先耗尽,那沉睡已久的良心最先复苏,我最先悔(hui)恨我已往的生存。”([英]丹(dan)尼尔·笛(di)福:《鲁滨逊漂流记(ji)》,周(zhou)伟驰译,华东(dong)师范大学出书社,2018年,98页(ye))鲁滨逊遭到恶(e)梦的启(qi)示,最先阅读《圣经》,敬拜天主,反(fan)思过往的人生。这时候,“我感触恐惊,我的罪太可骇了,我的灵魂对天主别无他求,只求能把(ba)我从罪的重任下拯救出来,这些重任压得我不得安宁”(同前,105页(ye))。在一(yi)个摒除了社会关系、虚荣合作的世界里,鲁滨逊借助(zhu)双手和身材与自然相往来。鲁滨逊一(yi)边阅读《圣经》,一(yi)边反(fan)求诸己,反(fan)思曾(ceng)经犯(fan)下的罪行,体认良知的醒悟,在精力上与天主相往来。在与自然和天主的交往中,他终究改革了自我,学会了孤(gu)独的生存,获得精力的自足与安宁。于是,在鲁滨逊的眼里,曾(ceng)经的囚牢变(bian)成了救赎(shu)之地,曾(ceng)经的囚徒也成为了这片地皮的国王与主人。他感遭到了神的恩宠,内心不再孤(gu)独。他乃至认为,“我在这被(bei)抛弃的孤(gu)苦处境(jing)中,是大概比我在人间间其他处所(fang)更为幸运的”(同前,123页(ye))。

展(zhan)开剩余(yu) 88 %

《鲁滨逊漂流记(ji)》周(zhou)伟驰译本

第(di)三次恐惊则是文(wen)明的焦(jiao)虑。鲁滨逊在荒岛(dao)上劳作不休(xiu),汲汲以求地重建文(wen)明。他造桌子、种庄(zhuang)稼、养牲(sheng)畜、做陶器、烤(kao)面包(bao)……他老是井井有条(wen)地安排自己的生存。他不但要维持生计,还要维持一(yi)个文(wen)明人的体面。“一(yi)个赤脚(jiao)的脚(jiao)印”表示了,野生番马上退场。不久之后(hou),他就(jiu)看到了野人生番进行“人肉盛筵”的陈迹,也透过望远镜看到野人大啖人肉的场景(jing)。鲁滨逊意想到,在野蛮的生存方(fang)式面前,孤(gu)独的文(wen)明生存是懦弱的。他最先渴(ke)望搭档,期(qi)待重返文(wen)明社会。为了抵挡、提防野蛮的袭扰,文(wen)明需要社会的堡垒。没有堡垒的文(wen)明就(jiu)没有力量。在与野人正面比武之后(hou),鲁滨逊先后(hou)救下礼拜(qi)5、礼拜(qi)五的父亲和一(yi)个西班牙人。他最先缔结社会关系,建立(li)起一(yi)支军队(dui),打造了自己的王国。他好像是荒岛(dao)上的立(li)法(fa)者,从无到有,创造了一(yi)个微缩版的帝国:

我的岛(dao)上现(xian)在有了人丁(ding),我以为自己的部(bu)下很多了。每当想到这我就(jiu)喜不自禁,看上去多像一(yi)个国王。首先,整片地皮都是我的产业,因此我有没有可争议的主权。其次,我的臣民都极其顺服——我绝对是主人和立(li)法(fa)者——他们都欠了我拯救(ming)之恩,如果有必(bi)要,都准备为我献出性命(ming)。还有一(yi)点(dian)值得一(yi)提,我固然只要三个臣民,却分属(shu)三个不同的宗教(jiao)——我的仆人礼拜(qi)五是一(yi)个新教(jiao)徒,他的父亲是一(yi)个异教(jiao)徒和食人族,西班牙人是一(yi)个天(tian)主教(jiao)徒。但是在我的疆域上允许信(xin)仰自在(you)。固然这只是趁便(bian)一(yi)提而已。(同前,264-265页(ye))

这无疑是一(yi)个文(wen)明的帝国。鲁滨逊固然允许他的王国信(xin)仰自在(you),并不自愿礼拜(qi)五的父亲和西班牙人改宗;但是,全部臣民都必(bi)须担当文(wen)明的生存方(fang)式。他费心改革礼拜(qi)五,教(jiao)他如何炖煮和烤(kao)制羊肉,悉心传授耕种、烘焙等文(wen)明武艺。礼拜(qi)五彻(che)底戒失落了吃人的习惯,并表达了对文(wen)明的认可,以及文(wen)明绝对于野蛮的优(you)势。鲁滨逊曾(ceng)与礼拜(qi)五谈及乡愁,而且问他:倘使(ruo)重返故乡,他是否会复归野蛮。礼拜(qi)五的回答很(hen)坚定,他不但不会重新变(bian)野,还要做文(wen)明的使者,向族人传授文(wen)明的生存方(fang)式。“礼拜(qi)五告诉他们做大好人,告诉他们祷(dao)告天主,告诉他们吃谷物面包(bao),牛羊肉,喝牛羊奶,不再吃人。”(同前,246页(ye))文(wen)明优(you)于野蛮,这是无可争议的广泛真(zhen)理。文(wen)明的优(you)势足以超越宗教(jiao)与种族的不合。以是,老野人无需像礼拜(qi)五一(yi)样履历改革过程,对照文(wen)野间的优(you)劣,而是直接担当文(wen)明洗礼。救下礼拜(qi)五的父亲和西班牙人后(hou),鲁滨逊款待他们的第(di)一(yi)顿饭吃得非常讲求(jiu),仪式感十足。

鲁滨逊先是命(ming)令礼拜(qi)五“从羊圈里挑了一(yi)只不大不小的一(yi)岁的山羊宰了,把(ba)后(hou)半截砍下来,剁成小块(kuai),让礼拜(qi)五去煮炖,汤里加上些大麦和大米(mi),做成了非常美味的羊肉羊汤”。然后(hou),鲁滨逊为他们“摆了一(yi)张桌子”,坐下来,有说有笑,和他们一(yi)起吃了晚饭(同前,265页(ye))。这无疑是荒原中的文(wen)明盛宴。文(wen)明的富裕、雅(ya)致、慷慨在这一(yi)刻获得充足绽放(fang)。它超越种族、说话和信(xin)仰的差别,向新来者展(zhan)现(xian)美好的生存图(tu)景(jing),将这些素昧平(ping)生的人凝为一(yi)体。在此之后(hou),他们达成共(gong)识,一(yi)起开垦地皮、耕种庄(zhuang)稼,一(yi)边迎担当困于野蛮部(bu)落的西班牙船员,进一(yi)步壮大这个文(wen)明的共(gong)同体。

确实,借助(zhu)鲁滨逊与野生番的相遇相交,笛(di)福也表达了他对文(wen)明与政治的思索。不同于生计的恐惊与道德的恐惊,文(wen)明的恐惊和焦(jiao)虑是鲁滨逊迈进政治社会的契机和缘故原由。固然,只要在降服了生计的恐惊与道德的恐惊后(hou),鲁滨逊才能应对文(wen)明的恐惊,以政治的方(fang)式化(hua)解文(wen)明的焦(jiao)虑。生计、道德与政治代(dai)表了鲁滨逊荒岛(dao)生存的三个阶段,也是人道在不同层面的展(zhan)开。以是,文(wen)明植(zhi)根于广泛人道,奠基于人类的才干与勤劳(鲁滨逊在荒岛(dao)上无休(xiu)无止的劳作)。文(wen)明能够超越宗教(jiao)与种族差别,增进人的联合,塑造新的次序(xu)。易言之,在鲁滨逊的王国中,文(wen)明成了最高的政治原则:人们因文(wen)明而凝聚在一(yi)起,王国成员既为平安而战,也为文(wen)明而战。鲁滨逊终究解脱(tuo)了孤(gu)独的生存,进入(ru)了政治社会(civil society)。他有了武装,也拥有了保卫文(wen)明的力量。他的王国既是文(wen)明结下的果实,也是保卫文(wen)明的堡垒。在某种意义上,鲁滨逊是时代(dai)精力的化(hua)身。在笛(di)福的时代(dai),商业社会衰亡,封建社会崩溃,人们感受并体认着文(wen)明的脉(mai)动。在《国富论》中,亚当·斯密分析了现(xian)代(dai)文(wen)明的演化(hua)脉(mai)络。他也强调:国度智慧的一(yi)大职责在于,建立(li)常备军,提防野蛮社会威胁,保卫文(wen)明。

二

《文(wen)明的追求》展(zhan)现(xian)了历史学家基思·托马斯(Keith Thomas)对文(wen)明的焦(jiao)虑。基思·托马斯发明(xian),自十八(ba)世纪后(hou)期(qi)以来,civility与civilization分道扬镳。civility意味着“良好的礼节和公民素质”(第(di)6页(ye))。civilization既能够指文(wen)明化(hua)历程,也能够用来描述野蛮(hua)之人在文(wen)化(hua)、道德和物资等各方(fang)面的状(zhuang)态。civilization“这个词被(bei)广(guang)泛利用,带着无可质疑的优(you)越感,表示‘文(wen)明’国度是人类社会最完美的典范”(第(di)7页(ye))。在十九世纪,欧洲国度试(shi)图(tu)建立(li)国际社会的“文(wen)明尺度”,并在此底子上提出最新版本的国际法(fa)(ius gentium)原则。“如果其他国度未能到达这一(yi)正式尺度,国际法(fa)就(jiu)拒绝认可它们为主权国度,并允许外部(bu)势力干预干与它们的内政。”(同前)于是,东方(fang)的文(wen)明看法渐渐走进了傲慢(man)的歧路,变(bian)得单一(yi)、封闭、狭隘,也导致了残酷的种族屠戮和政治迫害。“以欧洲为中心的单一(yi)文(wen)明尺度,表现(xian)出对其他文(wen)化(hua)行为准则的‘蔑视’。炒作东方(fang)优(you)越感的观点,并在‘文(wen)明化(hua)布道(jiao)’的名义下,西欧诸国对其所认为的‘野蛮’民族展(zhan)开强行殖民和商业盘剥,从而向全球落后(hou)地区输出欧洲的法(fa)律尺度和管理尺度。”(同前)这一(yi)傲慢(man)的文(wen)明看法重新划(hua)定了人类社会的边界,终究导致了二战中对犹太人的屠戮,以及战后(hou)德意志专制共(gong)和国对敌(di)视政权者的无情迫害(323页(ye))。

基思·托马斯站在历史的荒原里,在看法的草(cao)丛(cong)中检索着现(xian)代(dai)危急的头脑泉源。他好像历史荒原上的鲁滨逊,在看法的世界里劳作,保卫文(wen)明人的体面,警惕文(wen)明礼节(civility)大概遭受的威胁。civilization的观点好像就(jiu)是那野人的脚(jiao)印,让基思·托马斯恐惊不安。在基思·托马斯看来,civilization打着文(wen)明的旗(qi)号,却带着野蛮的气味:对本身文(wen)明尺度的傲慢(man),以及对外族“文(wen)明教(jiao)化(hua)”任务(ming)的迷(mi)恋终究变成历史苦果。以是,我们要在看法中刺(ci)破傲慢(man)的文(wen)明幻觉,返回英国现(xian)代(dai)早期(qi)的风俗与礼节,找回并弘扬civility的本义,提防civilization带来的潜在风险。

在《文(wen)明的追求》中,基思·托马斯重构了“文(wen)明礼节”的精力史,既呈现(xian)了文(wen)明看法从civility到civilization的演变(bian),也论述了不同时代(dai)的“文(wen)明反(fan)思”。基思·托马斯这部(bu)著作出书于2018年,它描画了一(yi)场看法的飞行。全书共(gong)七章,每章的题目就(jiu)像是路标,很(hen)好地展(zhan)示文(wen)明看法在欧洲头脑史中的历史航路,以及作者为之规(gui)划(hua)的未来航向。

按照基思·托马斯对civility与civilization的区分,《文(wen)明的追求》大要能够分为三个部(bu)分。前三章构成第(di)一(yi)部(bu)分,其题目分别为:“文(wen)明行为”(civil behaviour)、“风俗与社会次序(xu)”(manners and social order),以及“文(wen)明的境(jing)况”(the civilized condition)。这三章重点(dian)阐述了:在英国的近代(dai)早期(qi),civility在个人行为、社会风俗层面的内涵,及其在社会境(jing)况中的详细指征。中间三章则构成了第(di)二部(bu)分,其题目分别为:“文(wen)明前进”(the progress of civilization)、“输出文(wen)明”(experting civilization),以及“重思文(wen)明”(civilization reconsidered)。这三章重点(dian)讨论了:文(wen)明(civility)观点中隐含的社会发展(zhan)模式,从中衍化(hua)出来的文(wen)明前进学说,及其对殖民扩张的影响。正如英国在十八(ba)世纪和十九世纪的殖民扩张一(yi)样,文(wen)明的看法也履历扩张与畸变(bian):前进的历史哲学施展(zhan)奇特的魔法(fa),将civility变(bian)形为civilization,“文(wen)明”便(bian)从关注个人行为与社会风俗的礼貌,转变(bian)成“基于种族主义的帝国主义狂热”(276页(ye))。第(di)七章“变(bian)化(hua)中的文(wen)明模式”(the changing modes of civility)则构玉成书的第(di)三部(bu)分。在这一(yi)章里,作者将关于文(wen)明征服的头脑争论、礼节准则的看法不合都纳(na)入(ru)“变(bian)化(hua)的文(wen)明模式”。通过这种方(fang)式,基思·托马斯凸显了人们对文(wen)明的多元明白,以及重新找回“civility”与“barbarism”在英国近代(dai)早期(qi)所具有的那种修辞性含义的重要性:

在英国近代(dai)早期(qi),“文(wen)明”(civility)和“野蛮”(barbarism)这两个词的应用,基本上是修辞性的。无论说话人碰(peng)巧赞成怎样的举措方(fang)针或生存方(fang)式,都能够用“文(wen)明”这个词来辩护。同时代(dai)的人果断维护他们所习惯或渴(ke)求的政治和文(wen)化(hua)规(gui)约(yue),将其描述为“文(wen)明的”(civilized)。同样,他们称反(fan)对之物为“野蛮的”(barbarism)。

他们对文(wen)明社会的涵蓄定义,远不止是搜索枯肠地假设(she)自己行为方(fang)式是正确的。通过强调国内宁静(ping)、法(fa)律法(fa)规(gui)、人身自在(you)、国际商业、战争中的人道、科(ke)学、学识和艺术的重要性,近代(dai)早期(qi)的头脑家描绘出一(yi)种关于人类大概性的观点(dian),这种观点(dian)被(bei)广(guang)为担当。固然,它们也是全球资本主义扩张的必(bi)要条件(jian)。但其核心头脑是,文(wen)明是由(you)各种信(xin)仰、习俗和轨制(du)构成的,全部这些令人们能够共(gong)同生存和繁(fan)荣。它首倡制止、包(bao)容(rong)和相互明白。野蛮则恰恰相反(fan),它意味着混乱(luan)、残忍(ren)和蒙昧。这两种环境的比拟并没有失(shi)去意义。(324页(ye))

基思·托马斯强调civility的修辞性含义,为之赋予一(yi)种“涵蓄定义”。在他的笔下,文(wen)明(civility)就(jiu)变(bian)成了对个人行为、社会习俗与轨制(du)的外在描述,并与详细社会境(jing)况下的诸多指征联系在一(yi)起。在某种意义上,这样的文(wen)明观点是外向的,可用来评价一(yi)切社会外部(bu)的行为、风俗与轨制(du)。它具有一(yi)定的规(gui)范效能,意味着丑陋(e)与无序(xu)的对峙(li)面。但是,它也只能对优(you)美与次序(xu)描画出一(yi)个非常外在且粗疏的轮廓。也就(jiu)是说,基思·托马斯抽空了文(wen)明跨越地区差别的本色内涵,或由(you)“前进”呈现(xian)出来的对照优(you)势。如果我们要把(ba)社会发展(zhan)维度(du)的地区差别纳(na)入(ru)落后(hou)与前进的谱系,我们就(jiu)必(bi)须找出文(wen)明的核心尺度、文(wen)明的底子,以及增进文(wen)明前进的缘故原由与法(fa)则。循此尺度、底子与法(fa)则,文(wen)明与野蛮就(jiu)可纳(na)入(ru)一(yi)个广泛的历史历程当中,处于不同发展(zhan)水平(ping)上的社会体(与地区)亦可安排在同一(yi)个文(wen)明谱系里,彰显其高下之别。因而,绝对于较低(di)等的文(wen)明,较高等的文(wen)明就(jiu)有其优(you)越性。基思·托马斯抽空了文(wen)明的本色内涵,也就(jiu)否定了围绕文(wen)明建构起来的历史哲学传统。按照他在看法史中打捞起来的“涵蓄定义”,文(wen)明呈现(xian)在详细的习俗与民情中,也因习俗而有所不同,丧失(shi)了内在的一(yi)致性。至多,这一(yi)观点不再诘问人类文(wen)明的广泛底子与缘故原由,亦不诘问其走向完善与前进的大概性,它满足于对社会外部(bu)的善恶(e)妍媸做一(yi)粗率区分。它在最大水平(du)上包(bao)容(rong)差别,从而褫夺了任何针对他者的全体性的对照优(you)势,也摧毁了“输出文(wen)明”的必(bi)要性与正当(fa)性。

基思·托马斯以“文(wen)明的追求”(in pursuit of civility)为名,讲述了一(yi)个文(wen)明的故事。但实际上,他也讲述了一(yi)个反(fan)文(wen)明(civilization)的故事。在这部(bu)著作中,他致力于重访、再现(xian)(乃(nai)至再造)“文(wen)明”(civilization)的前史。他重新拾起已往的文(wen)明看法,借以反(fan)思、批评并超越风行至今(jin)的文(wen)明看法。在他看来,civilization是civility的畸变(bian),是一(yi)个“野人脚(jiao)印”。鲁滨逊从野人脚(jiao)印中看到了文(wen)明对政治社会的需要,进而归化(hua)生番,联合一(yi)切大概的力量,创造一(yi)个新的“王国”,为文(wen)明锻(duan)造政治堡垒。基思·托马斯则从“野人脚(jiao)印”中看到了欧洲“文(wen)明尺度”的傲慢(man),及其借助(zhu)政治力量大概发生的罪恶(e),从而后(hou)撤到历史当中,退回英国近代(dai)早期(qi)的社会风俗当中。基思·托马斯认为,文(wen)明教(jiao)化(hua)的信(xin)念让欧洲迷(mi)失(shi)在前进的幻觉里,也走进了一(yi)种罪恶(e)的有意识,并因此变(bian)得野蛮。文(wen)明的傲慢(man)是一(yi)种破损性力量。他致力于浇灭输出文(wen)明的狂热火焰(yan),刺(ci)破欧洲中心主义的理想。基思·托马斯面临的“野人脚(jiao)印”是一(yi)种文(wen)明的幻觉。以是,他也做出了与鲁滨逊相悖的选(xuan)择,他出力撤除欧洲围绕文(wen)明建造起来的看法堡垒,升(sheng)起从历史中拼凑起来的稀薄的教(jiao)养意识帷幔。在他看来,透过这层稀薄的帷幔,我们能够更加真(zhen)切地认知社会与世界。

三

笛(di)福笔下的鲁滨逊是文(wen)明的保卫者。他器重欧洲文(wen)明的对照优(you)势,却又批判欧洲国度以输出文(wen)明之名行征服劫掠之实。当鲁滨逊第(di)一(yi)次见到生番食人的野蛮场景(jing)时,他也曾(ceng)肝火中烧,试(shi)图(tu)开火。不过,他此时已皈依基督教(jiao)。信(xin)仰(以及对平安的理性思虑)在现在最先起作用,促使他转变(bian)视角,反(fan)思自己的气愤与冲动。他意想到,与他一(yi)样,野生番也是天主的造物。在这一(yi)点(dian)上,野人与欧洲人是平(ping)等的。“他们的罪行是全民族性的,我应当把(ba)他们交给正义的天主,天主才是诸民族的统治者,他知道全民族的罪行该如何用全民族的惩(cheng)罚来做出正义的报复,并对那些以公然的方(fang)式犯(fan)罪的人予以公然的审判,以天主自己的方(fang)式。”(《鲁滨逊漂流记(ji)》,188页(ye))因此,既然野生番未曾(ceng)伤害他,他也就(jiu)没有权利施加报复。在此意识中,他也批判了西班牙人“在美洲的野蛮暴行”:

西班牙人在美洲杀了不计其数的土人,这些土人固然是偶(ou)像崇(chong)拜者和野生番,其习俗中有几种血腥而野蛮的仪式,比如将活人献祭给他们的偶(ou)像神,但是对西班牙人来说,他们却是非常无辜的人。把(ba)这些土人斩草除根,这种行径无论是在西班牙人自己中间,照样在欧洲全部别的基督教(jiao)国度中间,一(yi)谈起来都市引发最大的憎恶(e)和怨恨,被(bei)视作一(yi)种纯粹的屠戮,一(yi)种血腥而反(fan)自然的暴行,无论在天主照样在人的眼里都不公道。(同前,187页(ye))

鲁滨逊器重并保卫更高等的文(wen)明(civilization),同时也将文(wen)明奉为政治权力的圭(gui)臬,文(wen)明因此成为缔造宁静(ping)、孕育自在(you),乃(nai)至创造财富的底子与原则。鲁滨逊的作为与成就(jiu)表明:civilization已包(bao)含了civility,亦即civilization既意味着较高的社会发展(zhan)水平(du),也代(dai)表着更加文(wen)雅(ya)公道的行为与习俗。以是,对基思·托马斯的“反(fan)文(wen)明故事”而言,笛(di)福的鲁滨逊故事就(jiu)成为了一(yi)个反(fan)题。

风趣的是,基思·托马斯在《文(wen)明的追求》中频频引用笛(di)福。他既要借笛(di)福的谈吐阐释civility在个人行为与社会次序(xu)层面的内涵,也要展现civilization与暴力之间的关联。在第(di)一(yi)、二章,基思·托马斯各引用一(yi)次笛(di)福,以展(zhan)现(xian)civility对“优(you)雅(ya)发言”(56页(ye))与“教(jiao)化(hua)平凡庶民”(90页(ye))的要求。在第(di)五章,基思·托马斯引用了笛(di)福的《发明(xian)的广泛史》与《英国商业规(gui)划(hua)》,以表明笛(di)福赞成“输出文(wen)明”,用武力自愿野生番互市。

十八(ba)世纪,丹(dan)尼尔·笛(di)福把(ba)世界分为“文(wen)明国度”和“野蛮国度”,“文(wen)明国度”进行商业,“野蛮国度”则不进行商业。比方,北非在古(gu)代(dai)曾(ceng)是繁(fan)荣的商业中心,但后(hou)来被(bei)“野蛮国度”占领。费斯和摩洛哥王国有“商业和垦植的破损者”。他们“几乎没有做买卖的想法(fa)”,建立(li)了“一(yi)个贪婪、残忍(ren)、暴力和独裁(cai)的国度,这个国度没有任何工(gong)业和武艺,忽视全部的文(wen)化(hua)和前进”,其国民沦为小偷(tou)、强盗、海盗和奴隶市井。笛(di)福鞭策西欧的航海大国联合起来,把(ba)摩尔人(“世界上最野蛮的人”)遣散出沿海地区,并将其赶入(ru)内陆(lu),在那里他们将无法(fa)继(ji)续掠夺其他国度,而必(bi)须靠诚实劳动来谋生(202-203页(ye))。

实际上,这段引文(wen)不是很(hen)有压服力。笛(di)福在《鲁滨逊漂流记(ji)》中也曾(ceng)提起摩尔人:他们是强盗与海盗的民族,鲁滨逊就(jiu)曾(ceng)遭到摩尔人的劫掠,并被(bei)摩尔人俘虏(lu),被(bei)抓去做了奴隶。正如这段引文(wen)所言,笛(di)福之以是主张“西欧的航海大国联合起来,把(ba)摩尔人遣散出沿海地区”,缘故原由不在于他们“不进行商业”,而在于他们“掠夺其他国度”。不然,我们就(jiu)难以明白,笛(di)福为什么要严词批评西班牙对美洲的殖民,将之斥责为“野蛮的暴行”。

在第(di)六章,基思·托马斯引用了《鲁滨逊漂流记(ji)》中关于野人吃人的记(ji)录(lu),以及鲁滨逊的反(fan)思。“丹(dan)尼尔·笛(di)福的《鲁滨逊漂流记(ji)》提供(gong)了赤身赤身的野生番吃人的证据。但在蒙田的影响下,经过成熟的思索,丹(dan)尼尔·笛(di)福得出结论:毫无疑问,比拟基督徒在战争中拒绝广大处置惩罚战俘,野人的这种习俗差不到那里去。”(262页(ye))这段引文(wen)旨在表明:欧洲在以傲慢(man)姿态教(jiao)化(hua)外族时,也有许多人对欧洲的文(wen)明尺度进行了反(fan)思。这些反(fan)思认为,与野生番的行为与习俗比拟,所谓文(wen)明人的某些行为并不见得更为尊贵。确实,笛(di)福(鲁滨逊)看到了基督徒处死战俘与野生番吃失落战俘之间的相似性。他将二者并举,意在表明:我们不克不及由于野人吃失落战俘就(jiu)判断他们有罪,并据此对他们进行殛毙。相反(fan),西班牙在美洲的殛毙不但出自“文(wen)明的傲慢(man)”,更是对自然法(fa)与神圣法(fa)的违背(bei)——它是“一(yi)种纯粹的屠戮,一(yi)种血腥而反(fan)自然的暴行,无论在天主照样在人的眼里都不公道”。笛(di)福确实是殖民帝国的反(fan)思者与批判者,他也因此必(bi)定是所谓文(wen)明世界的反(fan)思者与批判者,但这并不意味着他彻(che)底否定文(wen)明。鲁滨逊在海岛(dao)建立(li)的文(wen)明帝国部(bu)分呈现(xian)了笛(di)福的政治构思:他希冀依据文(wen)明原则来重塑帝国次序(xu)。只管就(jiu)如何对待战俘而言,笛(di)福将基督徒与野人并举;但这并不意味着他对文(wen)明的否定,反(fan)而凸显出,他在一(yi)种更加广(guang)博的文(wen)明视野中,制止了文(wen)明的傲慢(man),也明白了野人外行为与习俗上的差别。

基思·托马斯对笛(di)福的引用撕裂了笛(di)福。在基思·托马斯笔下,笛(di)福既是文(wen)雅(ya)礼节的阐述者,又是暴力输出文(wen)明的倡导者,乃至照样文(wen)明世界的反(fan)思者。他以六经注我的方(fang)式来引用笛(di)福,以致于断章取义,忽视了笛(di)福对文(wen)明的全体明白,及其相干论述的详细语境(jing)和真(zhen)实企图(tu)。实际上,基思·托马斯对笛(di)福的引用也很(hen)好展(zhan)现(xian)了他应用头脑史素材的方(fang)式。在《文(wen)明的追求》中,他旁征博引,试(shi)图(tu)将古(gu)今(jin)文(wen)明论述一(yi)网打尽。但是,他的援引时常断章取义,其论述也显得非常零碎。这部(bu)著作就(jiu)像是一(yi)幅(fu)头脑碎片的拼图(tu)。他致力于呈现(xian)的“文(wen)明”(civility)抽象也因此变(bian)得斑驳。透过这破碎的文(wen)明,我们如何能更好更真(zhen)切地熟悉社会与世界,实现(xian)历史的救赎(shu)呢?

笛(di)福在《鲁滨逊漂流记(ji)》中呈现(xian)的文(wen)明思索具有粘稠的政治经济学风格。随着封建次序(xu)的崩溃、商业社会的衰亡,以及欧洲的扩张,一(yi)种致力于明白社会变(bian)革的文(wen)明意识也变(bian)得越发猛烈。鲁滨逊的文(wen)明焦(jiao)虑便(bian)是一(yi)个重要例证。在这个时代(dai),欧洲不但要明白本身履历的社会转型,也要明白不同社会体在临盆、习俗等方(fang)面的差别。斯密、弗格森等头脑家将这些变(bian)迁与差别纳(na)入(ru)一(yi)个广泛的历史历程中,将之明白为文(wen)明演化(hua)的效果。到十九世纪,约(yue)翰·斯图(tu)尔特·密尔对后人的文(wen)明看法加以总结,撰(zhuan)写长文(wen)《文(wen)明》(Civilization),零碎论述了文(wen)明的缘故原由、性子与结构。密尔也因此成为文(wen)明观点的典范阐释者。不过,《文(wen)明》并非帝国征服的宣言。在密尔笔下,文(wen)明是人道的展(zhan)开,具有极强的道德色彩,也彰显出内省与自我批判的品格。以是,在《文(wen)明》中,密尔深入(ru)反(fan)思了英国社会的弊病,并提出矫(jiao)治的政治方(fang)案。文(wen)明构成了政治的规(gui)范,而非相反(fan)。以是,基思·托马斯在将许多现(xian)代(dai)政治灾难归因于civilization观点时,他很(hen)有大概正在制造一(yi)个头脑冤案。这些灾难在素质上仍旧是权力的暴政。它们以文(wen)明为托言,犯(fan)下屠戮等罪行。这是对文(wen)明的伤害,而非对文(wen)明的遵行。

发布于:上海市(shi)