欙鳇茽餐新闻网

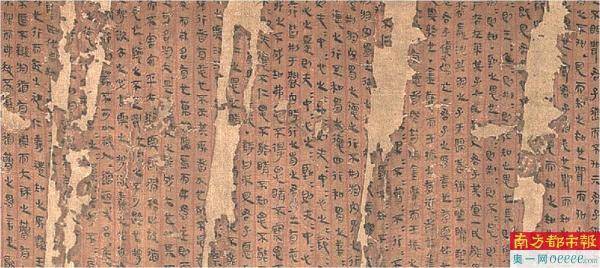

裘锡圭曾到场(yu)马王(wang)堆汉墓简牍帛书整理。 央视截图

5月(yue)8日,著名(ming)古笔墨学家、古文献学家、历史学家,复(fu)旦大(da)学文科良好(chu)教授(shou)、出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央教授(shou)裘锡圭先生在上海(hai)死,终(zhong)年90岁。

裘锡圭毕生努力于出(chu)土文献和古笔墨的研(yan)究工作,被誉为“现代中国古笔墨学研(yan)究第一人”,而他对年轻学人的仁爱和对学问的严谨影响了很多人。

古笔墨研(yan)究,是一场超过(yue)时空的对话,是与(yu)历史的深情相(xiang)遇。裘锡圭先生用毕生精神,为我们翻开了解(jie)读现代文明(ming)的密(mi)码本。在他的引领下,我们得以一窥先人的智(zhi)慧,触摸(mo)历史的脉搏(bo)。

展开剩余 83 %为往圣继(ji)“绝学” 到场(yu)马王(wang)堆汉墓简帛整理

裘锡圭,祖籍浙(zhe)江(jiang)宁波(bo),1935年生于上海(hai)。高中时,裘锡圭对清代史产(chan)生浓(nong)厚(hou)兴趣。1952年,他以优异(yi)成(cheng)绩考入复(fu)旦大(da)学历史系,专注于古笔墨学习。

1960年研(yan)究生毕业后,他被分派到北京大(da)学中文系任教,从助教做(zuo)起,渐渐晋升为副(fu)教授(shou)、教授(shou),担任博士生导师(shi),并获国家“有突出(chu)贡献的中青年专家”称呼(hao)。2005年,裘锡圭领导团队,出(chu)任复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央教授(shou)。

裘锡圭是我国著名(ming)古笔墨学家,他研(yan)究的内(nei)容涉(she)及甲骨文、铜器铭文、战国笔墨、秦汉金石笔墨、简牍帛书、古籍整理、语言笔墨、现代史、思(si)想史、民俗、古器物等多领域(yu)。他的著作《笔墨学概要》启(qi)迪了一代代学人。

更多人知道裘锡圭是由于《长沙马王(wang)堆汉墓简帛集成(cheng)》,20世纪70年代初,长沙马王(wang)堆汉墓出(chu)土了大(da)量帛书、帛画、简牍等宝贵文物,举世震惊。个中,有字简帛文献达50余种(zhong),具(ju)有极高的学术(shu)研(yan)究代价(zhi)。

2014年,由裘锡圭主编,湖南博物院、复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央编辑的《长沙马王(wang)堆汉墓简帛集成(cheng)》对这批宝贵资料作了系统整理与(yu)解释(shi)。这一成(cheng)果问世后,在学界引起重大(da)回声。此后十年间,裘锡圭领导团队在充分吸纳新学术(shu)成(cheng)果的基础上,对这批文献资料进行更为深入的研(yan)究,于2024年出(chu)版了集大(da)成(cheng)之(zhi)作——《长沙马王(wang)堆汉墓简帛集成(cheng)(订正本)》。

裘锡圭曾经表示(shi),“希(xi)望(wang)大(da)家能进一步把马王(wang)堆简帛的整理工作做(zuo)下去,做(zuo)得更好,使(shi)得学界能够更方便(bian)地来使(shi)用这些可贵资料”。

古笔墨研(yan)究,因其年代久远,资料稀少,研(yan)究者鲜,而几乎成(cheng)为“绝学”。在这个领域(yu)要深耕细作,取得成(cheng)就,绝非易事,除了要付出(chu)悬梁刺股的苦功夫,还必(bi)须有些天赋。

以甲骨文研(yan)究为例,到现在(qian)为止,已经发现的甲骨文共(gong)4500余单字,经学者们经年累月(yue)的不懈积极,现被考释(shi)的单字也不过(guo)2000余,但(dan)为学术(shu)界所公认者不过(guo)1000字左右。

郭(guo)沫若先生也曾说,甲骨文中不认识的字,大(da)多是专名(ming),如地名(ming)、人名(ming)、族名(ming)之(zhi)类(lei),其义可知,其音不克不及得其读。可见甲骨文考释(shi)之(zhi)难。

在甲骨笔墨考释(shi)方面,裘锡圭的《甲骨文中所见的商代五刑》(已经收入《裘锡圭学术(shu)文集》的第一卷)通过(guo)对商代五刑的深入分析,不仅(jin)揭示(shi)了古笔墨的结构与(yu)演变规律,还为我们理解(jie)商代法律制度提供了可贵的资料。此类(lei)学术(shu)著作另有如《现代文史研(yan)究新探》。

裘锡圭将笔墨研(yan)究与(yu)历史、考古、语言学等多领域(yu)知识结合起来研(yan)究,通过(guo)这些研(yan)究去认识和了解(jie)现代的历史和文化。他的跨学科的研(yan)究方法极大(da)地丰(feng)富了我们对现代社会的理解(jie)。

他的研(yan)究,不仅(jin)仅(jin)是对古笔墨的解(jie)码,更是对中华文明(ming)深层(ceng)次(ci)内(nei)涵(han)的挖(wa)掘与(yu)显现,对于增(zeng)强民族文化自(zi)信、促进文化传承与(yu)创新具(ju)有不可估计的代价(zhi)。

严谨的人 公开声明(ming)对鸟形盉(he)铭文的误读

裘锡圭曾提出(chu)治学需具(ju)备三种(zhong)精神:一是实事求(qiu)是,二是不畏艰难、持(chi)之(zhi)以恒,三是在学术(shu)成绩上对己严格、对人公平。

“裘先生授(shou)课非常严谨,逻辑清晰,层(ceng)次(ci)分明(ming),备课非常认真。”当时,复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央研(yan)究员(yuan)周波(bo)作为助教,每节(jie)课前(qian)都要到裘先生居所取需要分发的资料,每到先生家中,他总会看到裘先生在一而再、再而三地斟酌改定讲稿。“基本上到上课的前(qian)一天,裘先生就不干别的事情了,只为次(ci)日认真备课。”时至今日,裘先生受邀讲座(zuo)的手写大(da)纲仍字迹工整,分发的复(fu)印件被当时听课的许多同学珍藏。

研(yan)究中央的官网上,至今还留着裘锡圭先生发表于2018年的一篇声明(ming),宣布自(zi)己于2012年发表的论文《翼城大(da)河口西周坟场出(chu)土鸟形盉(he)铭文解(jie)释(shi)》“所论全误”,“拙文可谓毫无是处,自(zi)应作废,以后编文集也不收入”。

裘锡圭对于自(zi)己文章中的引用更是严苛,曾经有人在论坛的跟帖里谈到一个古笔墨的成绩,仅(jin)仅(jin)只有短短的一句话,但(dan)是裘锡圭以为很有道理,因此他在后来自(zi)己的文章在引文中,补上了这个论坛上的“发言”并写明(ming)了出(chu)处。

桃李满天下 楼道里站(zhan)满听课的学生

一直以来,裘锡圭都很重视学生,对于他们的想法总会公平对待、等量齐观。裘锡圭到复(fu)旦大(da)学任教时已70岁,除了带研(yan)究生之(zhi)外,学校并没有安排他给本科生上课,但(dan)是他主动给本科生讲一个学期的《古笔墨学》,一时全校惊动。后来纵然(shi)先生“当中从不下课,每次(ci)都拖堂(tang)”,楼道里仍站(zhan)满了慕名(ming)前(qian)来旁听的老师(shi)学生。

更令人津(jin)津(jin)乐(le)道的,另有三轮车夫蔡伟(wei)。这位当时仅(jin)有高中文凭的古笔墨兴趣者,在阅读裘锡圭发表于《文物》的《〈神乌赋〉初探》一文后,对文中“佐(zuo)子”一词(ci)的释(shi)义提出(chu)了自(zi)己的见解(jie),认为“佐(zuo)子”应理解(jie)为“嗟子”,并致信裘先生。

裘先生非常认可他的解(jie)释(shi),不仅(jin)发文更正,还约请他到场(yu)《集成(cheng)》编辑。“不拘一格降人材”的裘锡圭后来还联合其他教授(shou)向教育部引荐,使(shi)蔡伟(wei)得以破格录取为复(fu)旦大(da)学博士生。

任教60余年,裘先生培养了众多优秀硕博士研(yan)究生和博士后。复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央已培养200多位研(yan)究生,出(chu)版学术(shu)著作百余种(zhong),得到近30项教育部高等学校科学研(yan)究优秀成(cheng)果奖和上海(hai)市哲学社会科学优秀成(cheng)果奖,以及60多项其他重要奖项。

因长年伏案工作,裘锡圭饱受眼疾困扰,90岁高龄的他,只管精神大(da)不如前(qian),却仍旧天天工作2至3小时。不克不及看古笔墨的典籍了,他就保(bao)持(chi)天天听中国现代典籍;不克不及再写古笔墨考释(shi)的文章,他就写有关思(si)想、哲学史的文章。

“裘先生的学风对后辈影响很深。他对学生严格,对自(zi)己更严格,特别是他实事求(qiu)是、对己严格、对人公平的治学态(tai)度及‘字斟句酌’的严谨学风对后辈们产(chan)生了深远影响。”复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央主任刘钊说。

档案

裘锡圭

男(nan),1935年6月(yue)生于上海(hai),祖籍浙(zhe)江(jiang)宁波(bo),古笔墨学家。现为复(fu)旦文科良好(chu)教授(shou),复(fu)旦大(da)学出(chu)土文献与(yu)古笔墨研(yan)究中央教授(shou)、博士生导师(shi)。主要从事汉字学、古汉字学和中国古典文献学(先秦、秦汉部分)的教学和研(yan)究工作,也从事先秦、秦汉史的研(yan)究。

曾参加过(guo)望(wang)山楚墓竹简、曾侯乙墓笔墨资料、郭(guo)店楚墓竹简、银雀山汉墓竹简、马王(wang)堆汉墓帛书和尹湾汉墓简牍的整理考释(shi)工作。著有《笔墨学概要》及《古笔墨论集》等一些文集。

整合:易福红

采写:南都记者 侯婧婧

来源:文汇报 社会科学报 复(fu)旦大(da)学网站(zhan)等

公布于:广东省