欙鳇茽餐新闻网

转眼之间,我正在复旦求学、工作已四十三载,正在皖南处置乡村人文地舆调查亦快要三十年。正在长年的奔忙中,经常感叹:上好的民间文献底稿、手本总是可遇而不可求,而且往往转眼即逝,从此不见天日!不久前,我正在歙县某处冷摊觅得一册颇为珍稀的徽州文书,并顺手拍了一张八十多年前的《复旦校刊》。今值一百二十周年校庆,特将此刊介绍出来作为一种纪念,或亦不失为未来校史编修之一助。

安徽黟县

(一)

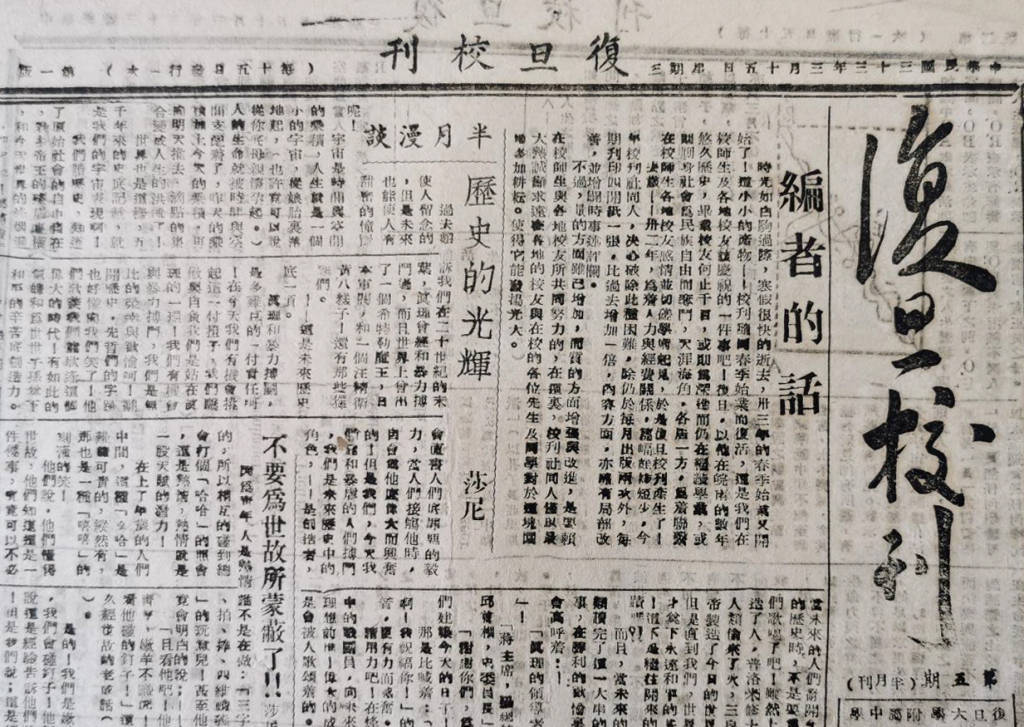

此份《复旦校刊》由复旦大学从属中学皖校校刊社编印,刊缝有“博学而埋头,切问而近思”之校训,注明为第五期(半月刊),时间是“中华民国三十三年三月十五日,礼拜三”,即抗战期间的1944年。

1944年的《复旦校刊》

抗战爆发以后,日寇铁蹄残虐,神州大地硝烟弥漫,半壁江山相继陷落。1937年,苏州东吴大学部分西席离开徽州黟县,正在碧阳书院的原址上,创办了东吴大学附中黟校。碧阳为黟县之别称,凭据文献记载,碧阳书院始建于明嘉靖年间,因其地处碧山之阳而得名。晚清教诲改革以后,碧阳书院改作碧阳高级小学堂(即后来的县立碧阳小学)。此处坐落于城区外约两里,院落开阔,景致寂静,既远离贩子喧闹,又罕见空袭惊扰,是颇为抱负的办学场合。不外,东吴大学附中黟校只办了一个学期就匆促收场。1938年8月,原正在黟县开设暑期补习学校的复旦校友谢小鲁等,征得复旦大学校方及国民当局教诲部同意,就东吴附华夏址,筹办复旦大学从属中学皖校。其时设了高中一个班,初中四个班,招收先生156人,其中女生4人,于当年9月正式开学上课。此后,学校招生人数逐年攀升。为践行教诲救国之志,书院特别增设免费学额,重点招收来自沦落区的流亡青年及家境清贫之失学学子。因其卓越的办学成效,不仅获得时任教诲部长陈立夫的正式嘉奖,更得到复旦大学本部之专函表彰,对其正在战乱期间坚守教诲使命、培养英才的贡献予以充分肯定。

1940年复旦大学附中皖校部分师生合照

此份《复旦校刊》刊头边上有一段“编者的话”:

时光如光阴似箭,寒假很快的逝去,卅三年的春季始业又开始了!这小小的产品——校刊随同春季始业间复活,还是我们校师生及各地校友该庆祝的一件事吧!复旦,以他正在皖南的数年悠久汗青,卒业校友何止千百,或则为深造而仍正在继续学业,或则厕身社会为民族自在而奋斗,天际海角,各居一方,为着接洽正在校师生、各地校友感情并切磋学术起见,于是复旦校刊发生了!

从1944年起,《复旦校刊》每个月出版两次,每期刊印四开纸一张,篇幅较此前增加了一倍。而正在内容方面,也有局部改观,当时的主要栏目包括“半月漫谈”、“学校新闻”、“校闻点滴”、“校友通讯”、“时事述评”和“文艺短论”等。这些栏目名称涵盖了校园生活的诸多正面,既有官方权势巨子信息的动态发布,又有校园温情琐事之轻松记录。其中,“文艺短论”刊登先生原创及译作,展示了各类文化创意,生动地反映了青年人对文艺景象的探讨与思考;“校友通讯”成了联结卒业生与母校的纽带,承载着诸多校友对青春岁月的珍贵回忆,让远离附中的学子们依旧能触摸到校园的脉搏;而增辟的“时事述评”栏目,则重正在培养正在校先生的社会视野及对国际形势的存眷与思考。

(二)

关于复旦大学附中皖校,二十多年前笔者另网络有一份相关文献——1940年“复旦大学从属中学皖校三周年龄念会”编辑的《三年来的复旦》。该书计70余页,其封面设计极具时代隐喻:天蓝底色象征着广大家生对于和平的渴望,而硝烟中盘旋的战机与倾颓的楼宇剪影,则定格了抗战期间的城镇疮痍。左侧那行用朱砂红挥就的“三年来的复旦”书名,如同一记鲜红的时代钤印,将这册特殊出版物的汗青坐标,定格正在1941年前后那段烽火连天的岁月。

《三年来的复旦》

刊载于《三年来的复旦》上的校歌

《复旦三周年龄念歌》

2005年2月27日,笔者曾正在《文汇报·笔会》上撰文介绍此刊,其中提及复旦附中皖校之创设,对于古老徽州现代教诲的庞大贡献。据不完全统计,复旦附中皖校正在黟县办学七年中,前后共培养了高中卒业生271名,这些人有不少后来都成了学界的栋梁之材。比方,《三年来的复旦》中有一栏目为“先生场地”,其中收录了一位叫宁树藩的年轻人创作的几首诗,如第二首《春日杂感》写道:“烽火江南夜,苦楚忆二京,江流咽国恨,春草没闺情,梦落胡天月,心随汉将营,壮怀还自诩,铁马叩金城。”该诗以沉郁顿挫的笔触,正在四十字的方寸间稀释了一个时代的血泪与叫嚣,勾勒出战乱时势下的家国情怀与个人悲慨。从书后的师生通讯录得知,宁树藩为安徽青阳南阳湾人,后来长期任教于复旦大学新闻系,是中国新闻史研究方面的著名学者。由《三年来的复旦》可见,他当年就读于黟县的复旦附中皖校高中三年级,正在“先生场地”中属于相当活跃的人物。《三年来的复旦》出版后不久,宁先生就进入浙江大学深造,1946年夏卒业于中山大学外文系,曾任《徽州日报》副刊“文艺之家”主编。整整二十年前,笔者正在《文汇报》上的文章发表,宁树藩先生获读拙文后非常高兴,他曾托汗青系的陈匡时先生(笔者本科阶段通史课程“中国近代史”的任课先生)与我接洽。据称,当年他发表正在《三年来的复旦》中的旧作,连他自己都没有保存。为此,我很快将相关部分的复印件奉上,作为报答,宁先生亦以其《宁树藩自选集》惠赐……

复旦附中皖校的杰出校友、著名学者宁树藩先生

上引的《复旦校刊》“校友通讯”中,见有一些卒业生的来信,其中的一封为“宁树功同砚自中山大学来函”:

小鲁主任我师:

有一个长的时间没有执笔问候了,也有很久的时间没有接到诸师长及其他正在校同砚的来信,我们与母校的关系是这样疏远,离开了母校两年半,想起来却如昨日,而事实上却被摒弃正在母校的后面,我们是感到怎样的惆怅啊!

今天《复旦校刊》从北国寄递到南方,给我们带来了新的音讯,他报告我们母校是正在一每寰宇长大,屹立正在皖南的前哨,异乡的人儿该是如何地感到欣喜?!

闻说上期母校曾发生不幸的风潮,我们所得到的是些片断的音讯,无从知道事变经由的详情,校刊上报告我们,母校是向前迈进中,那末风潮不外是静水中的一个波纹,虽然舆论界有所评论,但是“真”是客观的,以客观上收回的舆论,并不影响“真”的自己,我们是我们,人家的话还是人家罢了。

曹思义自敝校进修班结业后,保送西南联大,伊已于十月中旬到昆明,正在中山的校友走了曹思义,却来了宁树蕃,以是正在这儿,我们复旦有校友计有谢观祺,史囗一,孙汝济,三人正在工学院,宁树藩正在文学院,生正在法学院,合共五人,虽然我们是分院而住,但一礼拜总晤面一次,一群孩子,倒聚得很快乐,这里我们安徽中间,小同亲是以青阳工资多(四人),若以中学校友而论,是我们复旦校友占着第二位(国立八中第一位)。

今年母校卒业的同砚,升学者有二十余人,这真值得庆幸的,囗囗囗大学登科的比率上,我囗囗囗母校的教学囗囗是比皖南其他的中学囗得高了!

正在中山我们是很进展母校同砚的离开,是十二分盼望同砚来这纪念国父实行主义的最高学府。中山现有文、法、国、工、农、医、师七院,汗青、教诲、泥土、病理四研究所,正在海内是院系第二多的大学,有志深造的同砚,我们是会报告他们一切有关中大各方面的情形的。

上年有同砚主张设立校友会,以资联络,此事生曾函告佘主任,伊亦深表赞许,并嘱生致陈主任及李家珍先生,征求同意并请指示,而囗发起,当时生曾有函上达,未卜收到否?关于此项组织是不是必要,或为一迫切的建议,乞求赐示。

……

可能是因经费及技术所限,《复旦校刊》的印刷质量不精,故多有难辨之字,上引文章凡是缺字或无法识别者皆以“囗”替代。从其下的落款来看,该信写于1933年12月26日,距离本期《复旦校刊》之刊出已过了两个多月。信的开头提及的“小鲁主任我师”,应该指的就是复旦大学附中皖校的创办人谢小鲁。从姓名和经向来看,写信的宁树功应该是宁树藩先生的兄弟,他敏锐地指出:复旦附中皖校的发展并不是一帆风顺,曾发生“不幸的风潮”,但学校的发展不应完全受外来舆情的摆布,母校正在其发展历程中,应坚持正确的偏向。的确,无论是附中皖校还是复旦大学本部,其办学历程皆如激流中的航船,难免会碰到如此这般的险滩暗礁,但一直都应把稳教诲之舵勇往直前。汗青表明,一所真正努力于追求卓越的学府,其发展轨迹不应全然跟随外界舆论风潮而起伏不定。正在风雨如晦的岁月里,只有一直坚守“博学而埋头,切问而近思”的精神底色,方能正在“政罗教网”的拘束与时代动荡中保持自身的办学定力。

宁氏是青阳著姓,正在清代,青阳县属皖南的池州府,与徽州府连接。早正在明朝,商编路程中就有“徽州由青阳县至池州府路”,此条门路由徽州府城经歙县万年桥,经北乡富堨、许村等地,出箬岭,经青阳县至池州府,再一百多里更可前往省城安庆。由此可见,徽、池两地的交通颇为便利,而青阳县则地处交通要冲。晚清期间,正在皖南的商业中央——屯溪,有不少来自邻近各地的商人,其中,江西帮操纵着瓷器和木、漆业谋划,黟县人控制着绸布、百货和纸业贸易,休宁商人则摆布钱庄、典当和房产,歙县人掌握南北货、建筑业,绩溪以制墨和菜馆为主。别的,另有婺源人制茶,青阳帮制酱,安庆帮剃头等。迄今仍开设于屯溪中街著名的“陈漱芳酱园”,其主人也就来自青阳。别的,油坊等业也有不少为青阳人所创办。当时,正在上黎阳西头河边有青阳同亲会,并建有殡所,处理青阳人的善后事宜。也正因为如此,青阳子弟中有不少也正在徽州各地念书。正在传统时代,徽州“商成帮,学成派”,血缘、地缘一直是构成各类业缘的基础。受此影响,一些青阳人正在复旦附中皖校念书,卒业以后的进一步深造,也呼朋引类地前往各地的一些大学。上揭宁树功的信函,明显也有为中山大学拓展生源之意。

抗战期间,复旦附中皖校之办学行之有效。当时曾举行过唯一的一次高中卒业会考,复旦附中皖校先生的结果压倒一切,惹人瞩目。因此,正在徽州绵延数百年的文脉长卷中,复旦曾留下过浓墨重彩。素有“桃花源里人家”之称的黟县古城,因复旦之立足而焕收回新的教诲光泽。抗战烽火中,复旦皖校正在黟县扎根,不仅延续了弦歌不辍的教诲火种,更将现代教诲精神播撒正在了黄山白岳之间,从而正在徽州教诲史上镌刻下不可消逝的印记。

祁门先生家长寄往黟县复旦附中皖校的信封

1941年复旦附中皖校的开学关照书

1941年复旦附中皖校先天生绩单

先生家信中的复旦附中皖校风潮

(三)

另外,这份《复旦校刊》对于时下旭日东升的“徽学”研究亦有着紧张的学术代价。校刊第一面右侧中下,刊有王叔平的《复旦校舍谈往(续)》,文曰:

歙县汪仲伊先生,清末邑人聘主碧阳书院,时已废陈腔滥调为策论,予以诸生住院,尝从问学,广涉众流,先生颇激赏之。尝出一宋版《内经》见示,当时不知版本为什么事,仅赏其佳罢了。又出邓石如隶书册,大歙研,谓为棠樾鲍氏分家时所赠。一日以《说文》相谒,见先生正著一小说,曰《后红楼梦》。(是不是此名,以【已】记忆不清)予大不然,曰:凡是后人成者,袭其科臼,曰续,曰后云者,续貂也,有志者不为。先生亦不觉得忤。囗此案上不见此稿矣。有一日,雨中无事,先生至余房间内略坐,见日课卷数本,无一被录,盖余贪得学费,每课必多作,后先生对人言曰:王生实佳士,课卷被斥,对我谈学问业如故。待予前室许孺人病逝,先生拟以女孙妻之,使黟人汪步云作伐。其哲嗣数友,时正在南京两江师范任事,来函令予出外求学,再谈婚姻。旋改书院为学堂,先生离黟,余亦别娶。先生离黟时,其家属住三都。民国十四年,予闻友人登其楼,见图书满囗,曾有诗记其事,叙云:仲伊先生,囗讲碧阳书院时,挟眷住三都深柳园。顷过游,见遗书满地,泰半经先生点读,有《易经》三本,囗囗囗四册,则《周易学统》初稿。偶忆阮文达诗:“子孙重田园,弃此等涂炭。朋友诺令媛,文字任失窜。”予荒陋不学,忆二十年前,颇受先生所激赏,见遗书而不克不及收,感叹不已,系之以诗:“江戴囗囗囗百年,先生后起殿乡贤,学兼唐宋京房易,气挟风霜剑囗囗。(兵学三种,刻正在“渐西村舍丛书”中。时佩古剑,时出舞之,并为余讲其法。)寥寂碧山空闲字,飘零草隶叹遗囗。(先生著有《草隶谱》,吾乡李氏为刻之,其稿书一见能囗,盖与他人囗囗。)渐西刊本传千囗,愧甚文囗一诺缘。今年书贾所賫之《老子》,即园以后人以废纸卖出者。嗟嗟!予年行六十矣,老大无成,回首前尘,实内疚先生也!《周易学统》,其版亦刻成于碧阳书院,曾见贻一部,又与友人合印数部,就学安庆时,吾家移囗,尽失之矣。顷许际唐先生书来,以收韬师校本《老子》原稿见囗,予前此固不知为先生也。爰摘述日志及小诗缀于此篇,用寄许先生,知神结交人中,于师门亦有此一段雅故也。

王立中:《复旦校舍谈往(续)》

黟县县城南街

该文作者王叔平,亦即黟县版本目次学家王立中(1882—1951)。此人出身于徽商之家,其父曾正在江西乐平开设杂货店。1934年前后,因国共两边正在皖、赣一带激烈对决,王家祖业、田产正在当时阵容浩大的农民暴动中遭受破损。此后,王立中以附股于屯溪商铺收取每一年分红的体式格局,作为全家的生计泉源。从学问上看,王立中为黟县的饱学之士,他最早师从著名学者程朝仪,学有渊源,功力深厚。王立中长年经眼过无数旧书珍籍,故曾不止一次流露出纂辑《徽州经书志》之志向。此书最后虽然并未成书,但他所撰著的《城南草堂曝书记》,正在当时却亦颇有影响。除《城南草堂曝书记》之外,王立中还著有《俞正燮年谱》、《鲍廷博年谱》、《程抑斋年谱》和《文中子真伪汇考》等。就其学问而言,相较于《贩书偶记》的作者,王立中明显是有过之而无不及。而从其个人际遇来看,他又与叶德辉颇相好像,学问顶尖,却因其固执的政治立场而未得善终。从《三年来的复旦》卷末之“员生通讯录”中所列的教职员名单来看,王立中居住于黟县南门,抗战期间,曾担当复旦附中皖校的西席。上引《复旦校舍谈往(续)》的文字之前有一段说明:“校刊督稿,因事杂不克执笔,辄取旧稿赓续前篇,内小有重复,亦不及删除也。”由此可见,此文系《复旦校刊》之约稿,该刊上曾连载他的作品,故《复旦校舍谈往》应不止一篇。

由于王立中正在此文中谈及的诸多掌故,并不见于其他记载,故弥足珍贵。尤其是文中谈及王氏与汪仲伊和许承尧的过从,后两者皆是清末民国期间徽州文化史上鼎鼎有名的小人物。

黟县版本目次学家、书商王立中寄许承尧函

关于许承尧,前引《复旦校舍谈往(续)》曰:“顷许际唐先生书来,以收韬师校本《老子》原稿见囗,予前此固不知为先生也。”文中的许际唐即许承尧,是清末民国徽州著名的史学家、诗人。快要十年前,安徽美术出版社出版了《许承尧未刊稿清算研究》一书,其中就收录有《王立中寄许承尧函稿》,该信稿是汗青文献学、收藏史研究方面的珍贵史料。我曾据此撰文,较为细致地考述王立中之生平细节与许承尧等人的交往,进而分析了1930—1940年月徽州文献之流散状态与皖南旧书市场流通的实态。从中可见,黟县之刻书、藏书与清代以来商业的盛衰递嬗密切相关。特别是正在晚清期间,随着黟县徽商之崛起,当地的刻书业也有了肯定的发展。王立中正在《城南草堂曝书记》十一“萧敬孚校《徐骑省集》三十卷”条下写道:“此为光绪辛卯吾乡李爰得氏借南陵徐氏手本属萧敬孚校刻。……按:李氏名宗煝,字辉亭,晚号爰得。黟县南屏村人,三十后以盐运起家素封,为人慷慨好施,喜宾接文士,事迹见黎庶昌《拙尊园丛稿》四卷六页李君墓表。”这里提到的李宗煝为黟县南屏村人,其人以盐运起家,席丰履厚,豪侈精致。与不少“贾而好儒,富而好礼”的传统徽商雷同,李宗煝也曾捐资修复黟县的碧阳书院,资助刊刻《淳熙新安志》、《鄂州小集》、《癸巳存稿》和《紫石泉山房文集》等二十余种处所文献。这位李宗煝,也就是《复旦校舍谈往(续)》中提及的为汪宗沂刊刻《草隶谱》之“吾乡李氏”。正在刻书兴盛的同时,黟县的藏书之风亦愈煽愈炽,县境内也出现了一些藏书家。而正在此后,随着徽商的衰落,黟县当地的一些旧藏(比较著名的如西递胡氏、杏墩胡氏和黟县郑氏藏书)也纷纷流散出来。正在此背景下,书本的交易与流通变得极其罕见。

正在当时,上海、杭州和北平的书商,有不少都前往徽州山区收购古籍。民国期间,近水楼台的王立中正在黟县和屯溪等地收购古籍,为北京图书馆、复旦大学图书馆、上海交通大学图书馆和安徽省图书馆等提供了相当数目的文献。此次披露的《王立中寄许承尧函稿》为誊清留底本,多数信函是寄给许承尧的。从中可见,王立中寄与许承尧的函札始于1940年,信函内容主要便是洽购古籍,兼及版本目次学之探讨。正在《王立中寄许承尧函稿》中,他曾屡次提到自己为复旦大学附中皖校先生讲课的情形:

久欲撰一跋,而人事卒卒,竟不及动笔,必俟将复旦课解脱,所葺城中故居竣工……(《寄许际老(十一月廿五日)》)

复旦薪水得敷酬应零用罢了。(《复许际老(一月九日即初九日)》)

前寄上《复旦校刊》一册,韬师《緹萦曲》一册,想詧收。(《寄许际老》)

本学期又为复旦拉去教图书,清稿不知什么时候可缮写,亦姑徐徐焉(名者实之宾也)。(《寄许际唐(十六日)》)

……

据此可知,许承尧可能也曾收到过《复旦校刊》,至于他是不是有兴味顺手一翻,那只有天知道了!不外,王立中正在《复旦校舍谈往(续)》中特地提到的一些徽州旧籍传承与流散之掌故,则完全可能是许氏所喜闻乐见的。信中提到的“韬师《緹萦曲》”,亦即汪宗沂(1837—1906)的一部戏剧作品《后缇萦南曲》。此一戏曲演绎自清康熙年间泰州孝女蔡蕙为其父鸣冤得雪的故事,而“韬师”也就是汪宗沂(亦写作汪仲伊)。这是因汪宗沂自号“韬庐”,曾受聘掌管黟县碧阳书院,王立中“以诸生住院,尝从问学”,故尊称其为“韬师”。

汪宗沂手札

《复旦校舍谈往(续)》中谈及汪宗沂的掌故,似未见其他的记录,颇具史料代价。汪宗沂出自徽州府歙县西溪望族,其人祖上正在浙江兰溪做生意,家族经济实力渐趋雄厚。与不少“贾而好儒”的徽商雷同,他们于席丰履厚之余,逐渐将商业资本转化而为文化资本,使得西溪汪氏成为著名的文化世家。汪宗沂家有不疏园,累世藏书称富。清末,汪宗沂被黟县人聘请前往,掌管当地的碧阳书院。王立中作为正在院先生,曾跟随汪宗沂求学,因其遍及涉猎各类学问,故深受汪氏欣赏。正在汪宗沂那边,王立中第一次看到印制精美的宋版《黄帝内经》,又见地了邓石如的隶书字册,和歙县棠樾盐商巨擘鲍氏家族家传的大歙砚。某天,他带着《说文解字》去请教汪宗沂,正撞见后者正在写一部小说,名叫《后红楼梦》。王立中立即不觉得然地说:“通常后人已成经典的作品,若沿袭其套路,叫什么‘续’啊‘后’啊的,都是狗尾续貂。有志向的人不该干这种事!”汪宗沂听了也并没有生气。从此一故事可见,汪氏与王立中关系莫逆,他十分赞赏后者的才学,师生之间的交换也能平等相待。也正因为两者关系密切,汪宗沂甚至想将自己的孙女嫁给王立中续弦。另外,关于《后红楼梦》一书,早正在1926年,黄宾虹正在《汪仲伊先生小传》中也曾提及:“又以小说《红楼梦》于吾国人心有大影响,乃撰《红楼梦》全八十回,托言林黛玉化为男子,明习高强之技艺,创立国家。此遗稿尚未刊行。”

提到汪宗沂,不少人都市不由自主地说到他的岳父——马克思正在《资本论》中提到的唯一的中国人王茂荫。但正在当年,至多正在知识界,汪宗沂的知名度可能要远远凌驾王茂荫。其工资光绪六年(1880年)进士,先后入曾国藩、李鸿章幕府,终身著述颇多,许承尧和国画大家黄宾虹皆是他的先生,著名画家汪采白则是其人的孙子。汪宗沂博学多才,终身著述不辍,成就卓越。除经学之外,对于兵家、道家、阴阳家、医术、堪舆、书法、音律、词曲、传奇小说等皆有撰述,是位百科全书式的著名学者。《汪仲伊先生小传》说他“尤好剑,于唐人遗留之《舞剑赋》中求得剑法。得一古剑,长三尺有咫,终身自随不暂离”。这一点,也得到前引《复旦校刊》的印证。《复旦校舍谈往(续)》中提到:汪宗沂“时佩古剑,时出舞之,并为余讲其法。”但从后来的环境来看,王立中明显没有习得其师真传。别的,汪宗沂曾存心研讨医术,尤尚医理,多有著述,其中以《伤寒杂病论合编》最为著名。《复旦校刊》谈及他给王立中展示印制精美的宋版《黄帝内经》,明显不止是一种珍籍鉴藏,而是从一个正面反映出其人对于“新安医学”的认识。汪宗沂最早受曾国藩赏识,后来与俞樾、袁世凯、陈独秀和李盛铎等人皆有交往。正在清末,汪宗沂的名声很大,有着“江南大儒”之美誉。他的部分手札,经皖南收藏家的提供,此前支出笔者主编的《徽州民间珍稀文献集成》,由复旦大学出版社于2018年出版。也就正在这一年,笔者开始兼任安徽大学讲席传授,期间正在安大指导的第一位硕士生,其学位论文就聚焦于前揭资估中的汪宗沂信札展开综合性的探讨,从而开始迈出了学术研究的最初一步……

这些萍水相逢的缘分,大概就是冥冥之间埋下的伏笔吧——徽州的粉墙黛瓦与复旦之砖楼飞檐,正在时光长河里遥相呼应。那类看似有时的巧合,恍若泛黄故纸上浮动的墨痕,一字一句都描画着超过时空的传承与流变。

发布于:上海市