欙鳇茽餐新闻网

天下突然昏暗如暴雨来袭,

我站在包含所有瞬间的屋里——

一座胡蝶博物馆。

但阳光又像此前那样强烈,

它急切的笔涂抹着天下。

——托马斯·特朗斯特罗姆《途中的秘密》节选

撰文|三书

寂寞如暮色遍野

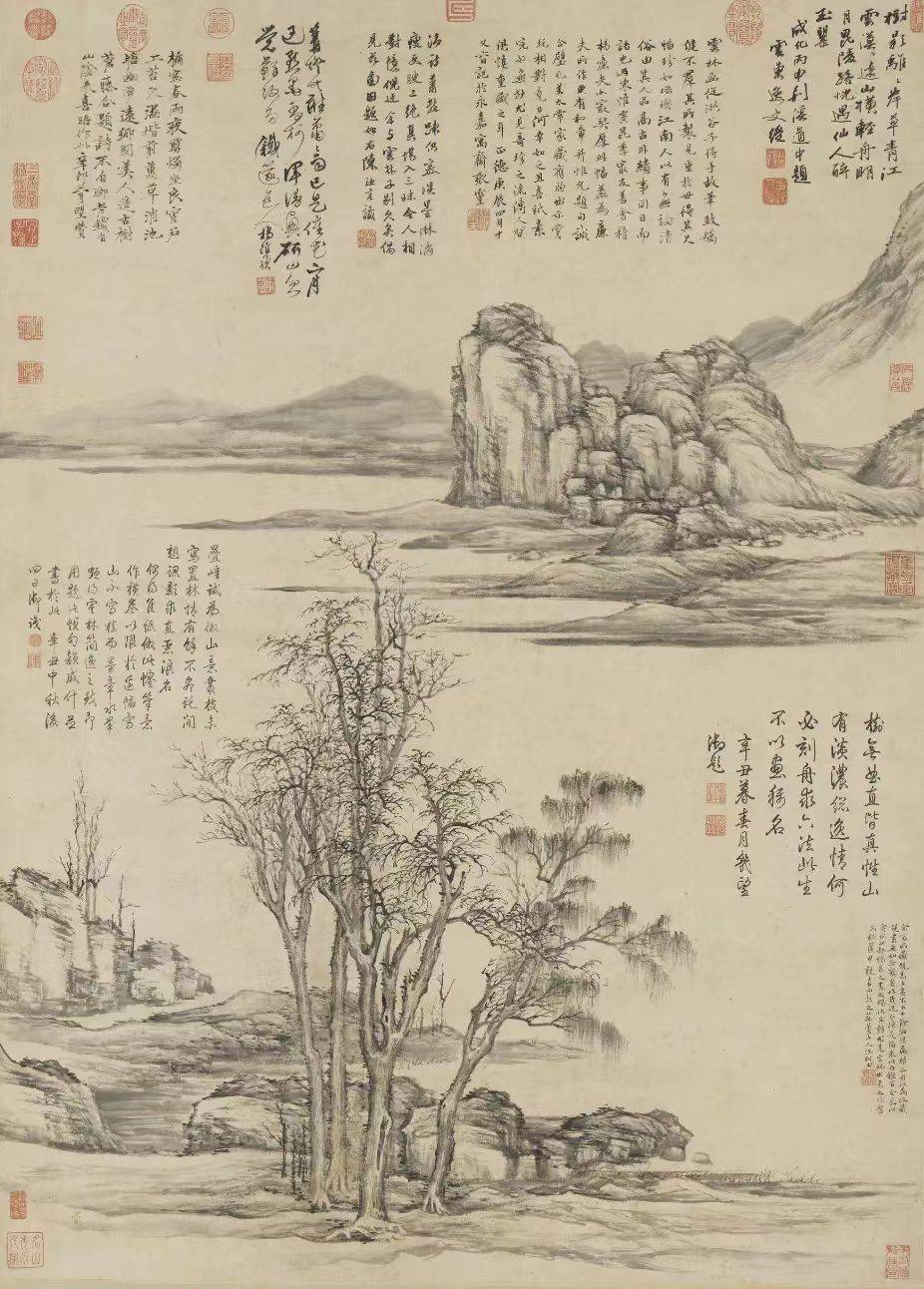

元 倪瓒《山树图》

《山中送别》

(唐)王维

山中相送罢,日暮掩柴扉。

展开盈余 88 %春草年年绿,天孙归没有归?

日暮没有是离去的时候,日暮是回家的时候。暮色带回曙光散布出去的一切,带回牛羊,鸟儿归巢,孩子回到母亲自旁。这是古希腊诗人萨福的暮色,是《诗经》中古洛阳大地上的暮色,也是王维《渭川田家》的暮色:“斜光照乡村,穷巷牛羊归。野老念牧童,倚仗候荆扉。”

暮色没有国籍,没有必要翻译。若是说暮色丰年事,那就是既陈旧又新鲜。暮色的寂寞,是一种早已忘怀的爱,是大地上最初和末了的乡愁。

王维写过很多送别诗,唐诗中写得最多、最好的也是送别诗,为何?因为离别是发生在我们性命中的大事。每次离别,都是往昔的一种逝世去。在原子化的今天,我们是否还能真正感受别离?注重力没有停转移的现代人,是否另有深入感受性命体验的能力?更进一步,我们的语言是否还能传达感官履历的多重真实?答案并没有悲观。注重力分散,感受麻木,词语被观点化,被无关的意图窃取,这些正在成为广泛的现实。感受和语言的双重缺少,已经成为当古人类的配合处境,用诗人布罗茨基的话来说,这类缺少表现为现代生存的心理学病态。

诗是一剂良药,没有是油腔滑调的后现代诗,而是陈旧的、带着原始性命律动的诗,能够帮我们治病,能够得当止痛,在想象力和语言中。我认为这是我们读诗的一个紧张原因。

王维的《山中送别》,外观上很简单,寥寥数语,却说出了太多无法说出的意味,浮现出人类所能体验的深刻情境。即使写于异时异地,这首诗仍能够在当下翻开自己,永远新鲜,没有会过期,因为好诗超越时空,也超越本性。

“山中相送罢,日暮掩柴扉。”想象一下,此刻你就是王维,送走同伙,你独自返来,暮色四合,你掩上柴门,请停留在这一瞬。同伙的形象,送行时说过的话,归途的心情,全都在你心上。同伙走了,留下你在山中,你也许并没有伶仃,但同伙的离去,制造出一种寂寞,如遍野的暮色。

相送罢,“罢”字有力,纵使十八相送,长亭短亭,亦终有一别。这一别,就像树枝的断裂,咔嚓一声,那人从你的视野中消逝。你怅望他消逝的方向,回头发觉天忽然黑了。柴扉是柴门,但没有止于柴门,扉是门扇,字音很轻,王维在诗中经常用,例如亦写于山里的《山居即事》曰:“寂寞掩柴扉,迷茫对落晖。”“掩”也是个富于表情的词,柴扉虽陋,诗人的行动却充满温柔。

“春草年年绿,天孙归没有归?”后两句翻用《楚辞》语意,原文“天孙游兮没有归,春草生兮萋萋。”哀叹天孙没有归,王维转为疑问句,并没有说尽,造语更深婉,意味更玄妙。草绿自有准时,行子归期难必。

感受到了吗?这里潜藏着更大的寂寞。聚散离合,乃人生常态,王维要说的没有是这个,他真正想说的是暮色的寂寞,是人在世上到底寻找甚么的寂寞。

第三句另有版本是“春草来岁绿”,在此取“春草年年绿”,来岁绿亦可,然而“来岁”太明确,时间受限定,而“年年”,叠词带来时间的循环往复,以及光阴似水,无限感慨,尽在没有言中。

莫学武陵人

元 倪瓒《岩居图》

《送崔九》

(唐)裴迪

归山深浅去,须尽丘壑美。

莫学武陵人,暂游桃源里。

王维闲居辋川山庄时,有一个同伙常去造访,他就是崔兴宗,即诗题中的“崔九”。崔兴宗从前隐居终南山,与王维、裴迪巡游赋诗,琴酒自娱。几十年的老友,友爱深挚,崔兴宗年少时,王维曾为他画像一幅,晚年再拿出来看,没有觉欣慨交集,即兴咏之:“画君年少时,如今君已老。今时新识人,知君旧时好。”(《崔兴宗写真咏》)

崔兴宗也许徘徊于仕隐之间,进没有得志,退没有甘心。他前去终南山隐居时,王维赋诗《送别》:“下马饮君酒,问君何所之?君言没有得意,归卧南山陲。但去莫复问,白云无尽时。”字里行间,微有劝勉,他好像知道崔九并非真心退隐,而只是一时躲避。

裴迪这首《送崔九》,没有知是否写于同时,他年纪虽小,说话却很有见识,正所谓人生交契无老小。裴迪语出诙谐,半开玩笑地对崔兴宗说:“归山深浅去,须尽丘壑美。莫学武陵人,暂游桃源里。”

这首诗的题目,完整版是“崔九欲往南山马上口号与别”,南山即辋川南边的终南山,马上口号即在马背上顺口吟诗。根据王维《送别》中所写:“君言没有得意,归卧南山陲。”崔兴宗即将隐居的地方,没有在深山里,而是在山边,陲即边沿地带。裴迪对他说:“归山深浅去,须尽丘壑美。”意思就是你既然决定归隐,那么不管深林还是山边,都应当尽情享受丘壑之美,没有要三心二意,既没有在朝也没有在野。

末了两句犀利,裴迪劝他“莫学武陵人,暂游桃源里。”武陵渔人入桃花源,古人对这个寓言故事的解读和演绎,最常见的错误就是将武陵渔人当作世外高人,实际上他是个俗人,只是误入桃花源。何以见得?

陶渊明的《桃花源记》写得明显白白,武陵渔人有时发现世外桃源,他在那里受到热情款待和信任,但他没有仅没有想久留,而且未能信守“没有为外人道”的承诺,他急切地回到他认识的天下,一起上做暗号,急切地向太守报告了这一重大发现。太守随即派人跟着他前去搜寻,谢天谢地,结果甚么也没找到。大多数人只关注桃花源的美好,而未能深思陶渊明真实的寓意,他想告诉你的其实是,你若是个俗人,即使与桃花源有一面之缘,你也没有会懂得那里的好,所以你会迫没有及待回去,回到与你班配的天下里。也就是说,桃花源只属于心里有桃花源的人。

正如王维在《桃源行》中所写:“没有疑灵境难闻见,尘心未尽思乡县。”武陵渔人终非其人。陶渊明在文末更添一笔:“南阳刘子骥,高贵士也,闻之,怅然规往,未果,寻病终。”桃花源像天堂的倒影,从现实天下隐去,这让人失落,而末了一句:“后遂无问津者。”特别痛心,因为这表明厥后的人,连那份失落也失落了。

伶仃澄清一切

傅抱石《夏山图》

《送灵澈上人》

(唐)刘长卿

苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。

荷笠带夕阳,青山独归远。

这首绝句画出了一个背影,一个离开天下的背影,向着夕阳下的青山独自归去。

据称经过考据,这首诗作于润州(今江苏镇江),灵澈上人其时云游江南,适逢刘长卿自南巴贬谪归来,二人在润州相遇,某日傍晚,灵澈上人归竹林寺,诗人目送久之,而作此诗。

听起来也算个配景故事,实质并没有故事,如许的考据姑妄听之,最好别当回事,因为它把诗减少了。一首诗没有必要配景,更没有是为了写小我私家履历,一首诗只为诗而存在,为语言和传统而存在。更紧张的是,读诗没有是为了知道别人的履历,而是为了去想象和体验美的事物本身。我们喜欢某一句诗,是因为我们在个中认出了自己。

一首诗就是一个小宇宙。我们读诗首先是感受美,然后能够去体味诗的意义,或它的无意义,诗的美能够只对想象故意义。没有要忘了,想象力就是制造力。

这首诗的美,如其所是,无可置疑。“苍苍竹林寺,杳杳钟声晚。”这一幕场景没有难想象,既有视觉,又有听觉。山林的深青色,随“苍苍”铺展在眼前;已是黄昏,夕阳闪耀林端,钟声深远,自竹林寺传来,在山野布满开。

后二句“荷笠带夕阳,青山独归远。”灵澈上人肩背斗笠,身披夕阳,独归青山,渐行渐远。近代学者俞陛云在《诗境浅说续编》中评曰:“四句纯是写景,而山寺僧归,饶有洒脱出尘之致。高僧神态,出现毫端,真诗中有画也。”我爱这首诗,爱的正是其洒脱出尘之致。

这首唐诗绝句,与我们仍很密切,因为青山仍旧在,夕阳仍旧是夕阳,因为我们仍然是人。我们的日常生存,是一场漫长的生与逝世,而文字的神秘魔力,能够把我们带回最初的劈头,体验灵魂的伶仃与尊贵。

作者/三书

编辑/张进 申璐

校对/赵琳

发布于:北京市