欙鳇茽餐新闻网

正在中国社会科学(xue)史上,费孝通具有(you)不可(ke)替代的意义。从概括“差序格局”“文化自(zi)觉”、翻译和(he)阐释“community”(社区),到(dao)实践地区研究、扩(kuo)展(zhan)社会学(xue)的传统界限,古代中国社会学(xue)的无数(shu)个细节和(he)瞬间都由他带来。人们称他费老(lao)。

他是中国社会学(xue)、人类学(xue)和(he)民族学(xue)的主要奠基(ji)者之(zhi)一,是汉语(yu)学(xue)术界最早(zao)走出书斋、走进(jin)野外,并将社会科学(xue)作本土化研究的学(xue)者之(zhi)一。抗战时期,强(qiang)敌(di)压境,他和(he)他的学(xue)术团队(dui)入住魁阁,多少个夜晚,他们正在菜油灯的灯光(guang)下摊开书本,背靠吱(zi)吱(zi)作响的木(mu)架(jia)读书,开“席明(ming)纳”研讨。

若是读者见到(dao)青年费孝通会发现,他还是一位爱写专栏文章的评论(lun)家、作家,乃至写了一本英文小说。

2005年4月(yue)24日,费孝通正在北京病逝,享年95岁。本年是他逝世20周年。正在学(xue)术内外,他都是费孝通,“老(lao)来依旧一书生”,终身“行行重行行”,以明白中国人和(he)中国社会为学(xue)术责任。

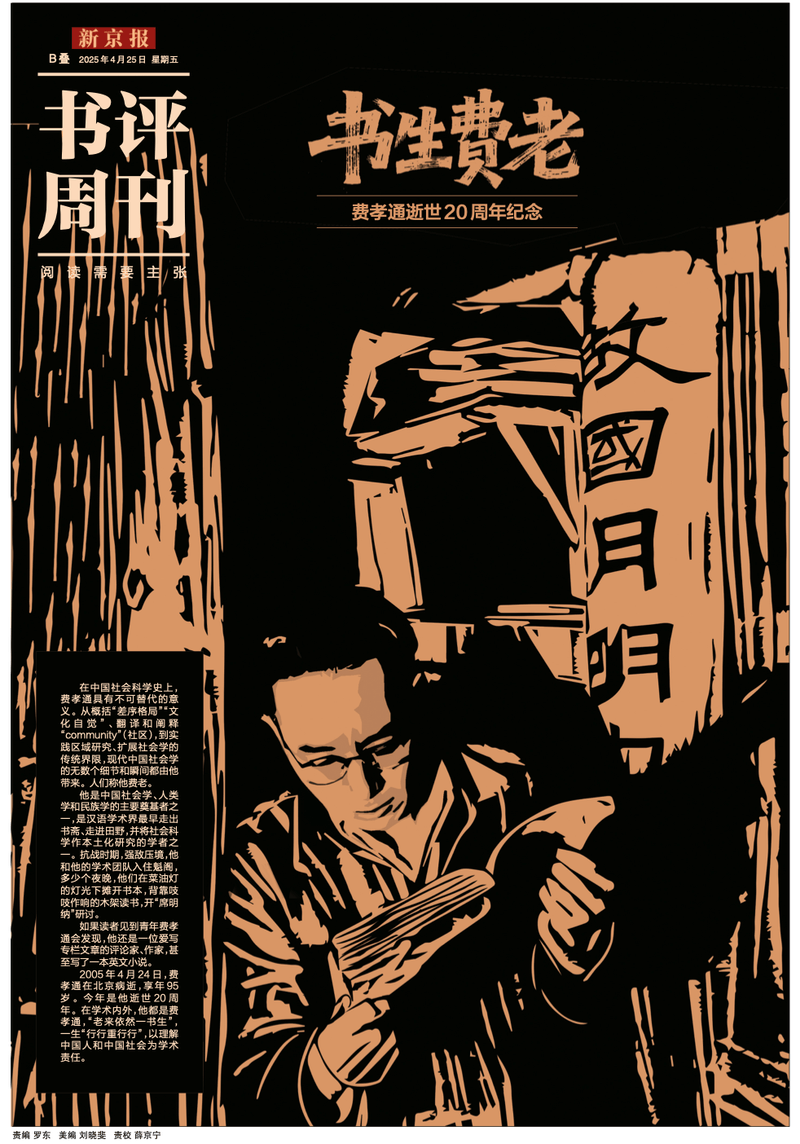

专题《书生费老(lao)》封面。

正在费先生逝世20周年之(zhi)际,《新京报·书评周刊》迥殊谋划了怀念专题《书生费老(lao)》,所(suo)刊文章包(bao)括费孝通的人生和(he)学(xue)术、从中国社会学(xue)史的角度谈费孝通的学(xue)术遗产、从文学(xue)和(he)社科的角度谈费孝通唯一小说《茧》,和(ji)费孝通正在魁阁时期掌管的“席明(ming)纳”。

本文为第五篇,内容为费孝通正在魁阁时期掌管的“席明(ming)纳”。

撰文|罗东

现载于《魁阁》集刊封底的油画《魁阁时代》,由云南(nan)大学(xue)艺术与设(she)计学(xue)院教(jiao)授赵(zhao)力中创(chuang)作。作品中的人物自(zi)左(zuo)起(qi):瞿同祖(zu)、史国衡、费孝通、张之(zhi)毅、田汝(ru)康(kang)、许烺光(guang)、李有(you)义。

从1940年冬天至1945年抗战胜利,费孝通先生掌管了“云南(nan)大学(xue)-燕(yan)京大学(xue)社会学(xue)实地调查工作站”正在魁阁的工作,后来的人将这段时间的社会学(xue)研究概括为“魁阁精力”。当时,他们到(dao)云南(nan)的乡村、工场及(ji)多数(shu)民族地区开展(zhan)社会调查,从选(xuan)题筹备到(dao)调查资料整理,再到(dao)文稿写作,都采纳了一种叫“席明(ming)纳”(Seminar)的模式。

从伦敦(dun)搬到(dao)魁阁

榫(sun)卯松动,一吹(chui)风,木(mu)板就收回声响。这是云南(nan)省(sheng)一座三重檐四角攒(zan)尖土木(mu)结构的修建,地处呈贡县(今属昆明(ming)市呈贡区)。人们叫它魁阁。据传,魁阁始建于清代嘉庆年间,内建三层(ceng),上层(ceng)广大,往上逐步小一圈。抗战时期,日军轰(hong)炸昆明(ming)城,一群致力于做乡村社会调查的年青人自愿前去这里,正在一层(ceng)做饭洗(xi)漱,正在三层(ceng)布(bu)置只身宿舍(she)(当时供谷苞和(he)史国衡使用),另将中间层(ceng)改造为一个公共的工作空间,搬进(jin)书桌六张、书架(jia)一个。书架(jia)放不下的书和(he)资料,就放正在箱子里。

正在中间层(ceng),他们读书、写作、整理调查资料,也正在此处开“席明(ming)纳”。总助手(shou)是费孝通先生,他“帮着(zhe)大家讨论(lun)和(he)写作”。其形(xing)式是由一个人根据近期的调查做专题呈报,其他人一起(qi)听,或随时评议,或待呈报结束各抒己(ji)见。讨论(lun)是穿插(cha)着(zhe)反(fan)驳和(he)争辩(lun)的。这群年青人常常为某个问题“面红耳赤”,他们勇于提出不赞同见和(he)看法,本着(zhe)问题为本的态度,“平(ping)起(qi)平(ping)坐”,对费孝通本人的文章“也能(neng)改,也能(neng)驳”(张之(zhi)毅语(yu),参考自(zi)魁阁文献之(zhi)《张之(zhi)毅文集》,社会科学(xue)文献出版社2019年12月(yue)版)。文章正在获得(dao)比较充分的讨论(lun)和(he)修(xiu)改后定(ding)稿,由费孝通“抄钢笔版,和(he)油印”。

“席明(ming)纳”,这是费孝通追随人类学(xue)家马林诺夫斯(si)基(ji)读博期间(1936年至1938年)到场的一种教(jiao)学(xue)要领。正在伦敦(dun)政治经济(ji)学(xue)院,马林诺夫斯(si)基(ji)常常举行小型研讨会,也即“席明(ming)纳”,他引(yin)导正在场的人的思绪,启发他们积(ji)极发言。这套要领一改“讲授者-接受者”的师生关系,学(xue)生不再只是讲堂上被动的知(zhi)识(shi)接受者,而是让他们共同到场,成为学(xue)术的呈报人和(he)评议人。

勃洛尼斯(si)拉夫·马林诺夫斯(si)基(ji)(Bronislaw Malinowski,1884年4月(yue)7日-1942年5月(yue)16日),生于波兰克拉科夫,英国社会人类学(xue)家。

由于马林诺夫斯(si)基(ji)“席明(ming)纳”的到场者来自(zi)世界各地,他们虽来英国留(liu)学(xue)讲英文,却(que)都夹带着(zhe)如许或那样的腔调口音,所(suo)呈报的野外质料也充斥着(zhe)地域性极强(qiang)的表述。据费孝通的集子《师承(cheng)·补课·治学(xue)》(生存·读书·新知(zhi)三联(lian)书店2002年7月(yue)版),谁人时候,他到(dao)场是不知(zhi)所(suo)措(cuo)的,难以适应,只好躲正在角落“喷烟(yan)”,观察四周人研讨,渐渐也就明白了其精髓。马林诺夫斯(si)基(ji)对他说:“学(xue)术这个器械不是只用脑筋来记的,主要是浸(jin)正在这个空气里。话不懂,闻闻这种气息也有(you)好处。”这个观点经费孝通转述,换为中文又多了某种妙不可(ke)言的奥(ao)秘。

《师承(cheng)·补课·治学(xue)》,费孝通 著,生存·读书·新知(zhi)三联(lian)书店,2002年7月(yue)。

正在讲堂不过(fei)就是带上课本听老(lao)师讲,认真做笔记,逐步消化,化为脑筋里的器械。而如何捉住弥漫开来的“气息”似乎并没有立竿(gan)见影的办法,一场“席明(ming)纳”开始了,一人主讲,众人开谈,你一言我一语(yu),要正在“众说纷纭”之(zhi)中捕获(zhuo)到(dao)每个人的观点是不太能(neng)做到(dao)的。况且费孝通当时的知(zhi)识(shi)储备也不敷。我们不知(zhi)道他昔时躲正在角落的某个日子是否忽然清楚(chu)了某份来自(zi)非(fei)洲的野外调查呈报,但是他善于观察和(he)反(fan)思,显然已承认(ke)了“席明(ming)纳”。人与人正在现场的关系既不同于师徒制也不同于师生制,其氛围只可(ke)意会,常常浸(jin)染于此种气息中老是能(neng)形(xing)成一些(xie)“气息、思想认识(shi)”。

这才有(you)了接下来的进展(zhan)。20世纪40年代,他将“席明(ming)纳”带到(dao)魁阁,至革新开放年代,他又多次正在社会学(xue)规复重修时期中提倡引(yin)入“席明(ming)纳”。

“席明(ming)纳”也是传统

检索“席明(ming)纳”“Seminar”,我们会发现一个有(you)趣的景象:除社会学(xue)和(he)人类学(xue),其他学(xue)科正在谈到(dao)它时大多都是正在说,建议采纳这种研讨会,转变传统的教(jiao)学(xue)方式。

请注意此处的“传统的教(jiao)学(xue)方式”,也就是说,人们认为“席明(ming)纳”是新兴的、时髦的,或者说至少是比较前沿的教(jiao)学(xue)要领,而毫不是传统。社会学(xue)和(he)人类学(xue)此两种学(xue)科的师生因为费孝通先生掌管的魁阁,是知(zhi)道“Seminar”的。若非(fei)云云,大概也缺乏相识。其实,正在大学(xue)院系和(he)科研院所(suo),由导师掌管的读书会、研讨会、研讨班非(fei)常普(pu)遍(bian),成员多为本系导师门(men)下学(xue)生,少则(ze)四五个人,多则(ze)数(shu)十个人,定(ding)期或不定(ding)期聚(ju)正在一起(qi)读书、研讨,其过程也是一个人或两个人主讲,其他人发言。他们只是未势必它叫作“席明(ming)纳”或“Seminar”。

纪录片《象牙塔》(Ivory Tower,2014)画面。

“席明(ming)纳”是一种传统。尽管起源(yuan)于什么时候何地未可(ke)知(zhi),其陈迹正在早(zao)期的古代大学(xue)也是有(you)的,如19世纪,德国汗青学(xue)家兰克(Leopold von Ranke)正在柏林大学(xue)(现洪堡大学(xue))转变单向的讲授模式,举行研讨会。这也是古代大学(xue)建制和(he)科研进展(zhan)的幸免结果。硕博士研究生归于一个院系,师从导师,是学(xue)生,也是初出茅(mao)庐的研究者。他们会为“席明(ming)纳”带来新鲜的见闻和(he)质料。只不过可(ke)能(neng)必要一些(xie)如何做呈报的提示(shi),费孝通说,马林诺夫斯(si)基(ji)正在场就会示(shi)范一个人怎(zen)样阐明问题,为众人打样。师生正在“席明(ming)纳”的平(ping)等对话,也是正在练习和(he)实践学(xue)者之(zhi)间的学(xue)术对话。费孝通对此总结,这是“学(xue)者之(zhi)间的对话”,通过集体辩论(lun)和(he)思想碰撞推动学(xue)术创(chuang)新。

再说回(hui)一般意义上的“Seminar”,且将它叫作研讨会、研讨班。凡对这个问题作讨论(lun)的文章,其实都市注意到(dao)“Seminar”的汗青,没(mei)有(you)人会说它是一个还未经介(jie)绍和(he)实践的形(xing)式。就像刚(gang)才说的,有(you)趣的是,人们还是正在讲要用它转变传统的教(jiao)学(xue)方式。大概只能(neng)得出如许一个结论(lun):这不是一个现实表述,而是一种指向过去的反(fan)思,传统与古代、对话和(he)传授,也不是截然断开的两种状(zhuang)态。人们不过是希望借助一个观点来表述某种愿(yuan)景而已。换言之(zhi),良好的学(xue)术对话往往可(ke)遇(yu)不可(ke)求(qiu),也因此才不断将希望寄(ji)托于被讨论(lun)得少的、还有(you)陌生感(gan)的观点,认为它拥(yong)有(you)一种力量,只要一场教(jiao)学(xue)方式以此命名,好像(fo)到场者都市自(zi)觉地遵照其请求(qiu)去做,自(zi)动调解举动符合观点的定(ding)义。

这是因为这种抱负的学(xue)术对话还是太少。

对话的精力

上世纪末,谢泳正在《北京大学(xue)学(xue)报(哲(zhe)学(xue)社会科学(xue)版)》1998年第1期发表过一篇论(lun)文《魁阁——中国古代学(xue)术集团的雏形(xing)》,对魁阁作了特地(men)研究。到场过魁阁的具体人数(shu)无法计算。但是他认为当时刚(gang)三十出头的费孝通一直将魁阁作为一个学(xue)术共同体,历来没(mei)有(you)将自(zi)己(ji)置于其他成员之(zhi)上,对费孝通的道德水(shui)准给(gei)了极高的评价。这篇文章对魁阁的研究独到(dao)而详确,其史料和(he)结论(lun)对学(xue)术界评价魁阁起(qi)了很(hen)大的作用。

拍照师邓伟镜头下的费孝通。

可(ke)以说,没(mei)有(you)费孝通先生本人的坚(jian)持和(he)胸怀,“席明(ming)纳”不可(ke)能(neng)展(zhan)开,至少不会以后人所(suo)知(zhi)的方式展(zhan)开,它可(ke)能(neng)戛然而止,成员可(ke)能(neng)因为文稿讨论(lun)后的签名问题不欢而散,或者变成学(xue)术八卦正在坊间流传。1943年,费孝通去美国芝加哥大学(xue)访(fang)学(xue),将“席明(ming)纳”的部分成果翻译成英文出版,一是学(xue)生史国衡的China Enters the Machine Age(《昆厂劳工》),二是他与张之(zhi)毅合著的Earth⁃bound China(包(bao)括《禄(lu)村农田》《易村手(shou)工业》和(he)《玉村农业和(he)商业》等)。他甘(gan)心(xin)为学(xue)生做幕后工作,恭敬并且积(ji)极推行他们的知(zhi)识(shi)休息。不禁为之(zhi)感(gan)慨。反(fan)观窃取学(xue)生论(lun)文,或者正在学(xue)生论(lun)文上添名——过去多年学(xue)术期刊请求(qiu)作者“副(fu)高等职(zhi)称以上”也间接推动了这种做法——的做法,从未正在学(xue)术界上消失(shi)过。

除翻译为英文的,成员另外的成果还包(bao)括田汝(ru)康(kang)的《芒市边民的摆》、谷苞的《化城镇的基(ji)层(ceng)行政》和(he)胡庆钧的《呈贡基(ji)层(ceng)权力结构》等。

以魁阁命名的集刊《魁阁》。图为第一期,赵(zhao)春盛主编(bian),社会科学(xue)文献出版社2019年6月(yue)。

我们无法看见发生正在魁阁的一次完整的“席明(ming)纳”,只知(zhi)他们选(xuan)了要做的题目,制定(ding)研究要领,向其他人征求(qiu)意见,然后各自(zi)去做实地调查,一心(xin)汇集资料,回(hui)到(dao)魁阁整理质料,初步阐明,接着(zhe)研讨(张之(zhi)毅夫人刘碧莹的回(hui)忆是“回(hui)来晤面就争辩(lun)”)。或已写成文章再继承研讨。

学(xue)术是一项有(you)关知(zhi)识(shi)的活动,对话是其基(ji)本精力之(zhi)一。阅读论(lun)文、专著,撰写书评,或者写“文献回(hui)顾”“文献评述”,均为对话。正在笔墨外进(jin)行的面临面交换,也是对话的一种不可(ke)替代的形(xing)式,它包(bao)括作为研讨会的“席明(ming)纳”,还有(you)动辄数(shu)百人注册参会的学(xue)术会议。遗憾的是,学(xue)术会议因为规模大、时间受限,呈报人和(he)其他人不可(ke)能(neng)展(zhan)开充分的交换,何况不知(zhi)从什么时候起(qi),忽略问题不争或热烈吹(chui)捧似乎才是某种不成文的古代参会礼节,而活泼的学(xue)术对话老是不简单发生。固然,正在学(xue)术会议能(neng)听到(dao)比较成熟的研究,这是“席明(ming)纳”提供不了的。当一个学(xue)者坐正在偌(re)大的会议现场,当一个人毕业后陷入繁碎而匆(cong)忙的工作流程之(zhi)中,或许会想起(qi)多年前正在学(xue)校读书时,追随导师参加读书会的日子,不管(lun)是叫读书会也好,还是研讨会、研讨班也罢,一起(qi)认真地讨论(lun)这件事是叫人难忘的。也是这个道理,魁阁的这群年青人数(shu)十年后还正在不断回(hui)忆昔时交换的场景。除魁阁本身的光(guang)环促(cu)使后人“催促(cu)”他们回(hui)忆,最重要的还是引发了他们思考的“席明(ming)纳”。多少个日子,他们停不下来,把“席明(ming)纳”开到(dao)晚上十一二点:借着(zhe)一旁菜油灯收回的灯光(guang)。

魁阁时期,正在看书的费孝通。图为《书生费老(lao)》专题封面部分。

“席明(ming)纳”不过是“Seminar”的音译。“Seminar”不是可(ke)以转变“传统的教(jiao)学(xue)方式”的新方式,它就是传统。

作者/罗东

编(bian)辑/李永博 西西

校对/薛京宁

发布(bu)于:北京市