欙鳇茽餐新闻网

2025年4月20日,北京UCCA尤伦斯当代艺术中央举办了一场题为“以蚁为序的性命网络”的圆桌对话,此次对话属于UCCA与北京大学博古睿研究中央联合发动的“共栖与绵亘”系列,旨在探究当代艺术与科学实践之间的大概接洽。对谈的契机是UCCA同期展出的“安妮卡·易:另外一种进化”(There Exists Another Evolution, But In This One),作为2020年博古睿“ToftH” (Transformations of the Human)项目的首批获奖艺术家,安妮卡在与机械工程、人工智能、分解生物学的合作中思考“感官的生物政治”,而这个生物—技能—艺术三者交融的景象能够看作是全部系列对谈的背景。

然而,在整场对话中我感受到的与其说是对话,不如说是对话的失效。“以蚁为序的性命网络”由演化生物学家张国捷与艺术家刘帅为高朋,由研究生物哲学的陆俏颖教授主持,在科学与艺术几乎相异的思考逻辑中,以哲学家担当对话的桥梁是十分用心的支配,但因为艺术家与科学家始终没有在观点或视角上找到对话的交点,我始终无法对二者的交流有进一步的想象。仔细想来,这个感受主要来自艺术在跨越领域时目的和标准的模糊不明,比拟于生物学家科普式的分享有着明白的沟通对象和语言标准,艺术在援引其他领域时的成果似乎老是因人而异的。这让我不禁思考,跨领域的艺术是不是真的不存在标准或共识?

睁开剩余 86 %让我们轻微回顾一下近几年海内与生态有关的展览:泰康空间的“追踪末日松茸”( 2019)首先引入了关于人类世的探究,美凯龙艺术中央的“谁具有自然?”(2022)系列用三部曲从新思考自然的定义和范畴,蔡冠深文化交流中央·白云馆的“蛇纹绿岩”(2023)处理的是人与环境的相处干系:它们的共同点在于尝试着探究人类生存背景下的环境复杂度;而红砖美术馆托马斯·萨拉切诺的“共生”(2024)是以蜘蛛为核心的生态剧场,还有同年UCCA沙丘美术馆的“麦克斯·霍珀·施奈德:创生奇想(Carnival of Gestation)”,则尝试以自然世界中的具体案例翻开人的感官体验;或者,较为特殊的还有博古睿学者龙星如策划的“时候的幼虫”(2024),展览邀请性命科学家和艺术家进举动期两年的通信和田野,是绝对专注于科学与艺术两个领域对话的展览。无论怎样,这些展览都能够视为对当前已成为环球共识的去人类中央主义思潮的回应,它们意识到此刻地球的问题来自人类旧有的熟悉论与感官极限。临时岂论成果,至多我们能将这种对人类本身意识的警惕看作是21世纪当代艺术的基本底色。这么想来,也许我所感觉到的对话失效,是因为艺术家作品中某种过于拟人化的抒情和潜在的独我论偏向,具体显示为艺术对世界的征用,而不是试图成为更大世界的一部分。

《红火蚁乡愁:我不属于这里,也不属于那里》,2022,图片来自艺术家网站。

回到对谈现场,艺术家刘帅以蚂蚁为题的作品《红火蚁乡愁》(2022)起始于他在广东偏僻的乐明村观察红火蚁的履历。根据他的叙述,红火蚁是入侵者,而他试图以赋予入侵者乡愁来转化民众对红火蚁的厌反感,引导观众在视角错位里得到新的伦理看法。然则这种乡愁其实来自一个有时的事实,在观察蚁穴时艺术家注重到蚂蚁向下发掘的偏向,这令他想象一种无止境的发掘直到贯串地球的大概性,而他发明广东的对跖点是红火蚁的原产地阿根廷。在确定了乡愁的基调后,我们能够看见艺术家将阿根廷的歌曲与广东山歌对应,以广东的竹笔在蚁穴附近用产自阿根廷的白糖写下歌词直到蚂蚁搬空缺糖为止,或者将阿根廷的陨石和废弃的蚁巢做成装配,进一步表示两种漂泊在形态和叙事上的类似。恰是在这种类似性里,我注重到艺术在涉及另外一个领域时的标准模糊,也就是当艺术不再以传统的形式语言,例如绘画、雕塑作评判标准时,艺术家在处理复杂信息的历程当中仍有大概会依赖形式上的邻近,这就像是拼贴,只是此刻拼贴除了可见的材料之外也包含了文本观点,而它最终的结果则是某种难以穷究的奇观。

《红火蚁乡愁: 从天下去,从地下来》,2022年,图片来自艺术家网站。

由此引发的进一步问题是,难道奇观不也是艺术提供给人类的重要体验吗?确切,今天的当代艺术家致力于展示世界的复杂度,这使得我们能看见艺术借助跨学科的视角(科学技能、人类学、历史学等)带回地球各处的细节,这也意味着,在今天很多作品令人印象深刻的内容实际上是世界本身超越人类想象的事实,而艺术的工作便是以别样的方式串联起世界内部隐蔽的线索。这么一来,我们能够继承思考的也许是:艺术里的奇观是不是有标准?或者说,我们是不是有某种方式去评议艺术处理信息的要领与转换的逻辑?再次回到《红火蚁乡愁》上,在没有采纳更多观察到的事实与专业知识的情况下,红火蚁被直观赋予了属于人类的乡愁,这一方面能够理解为艺术家试图对抗此刻知识过量的研究型艺术,但另外一方面乡愁这种感性形式也给人一种过于怀旧的疑虑——因为它更接近于19世纪工业革命背景下的浪漫主义立场,是那种遭受了工业化与城市化而失去故乡、社会变动和人口流动的失落感。某种程度上,这种抒情摒弃了思考我们与当下现实的干系,我们当然都会对乡愁有所回响反映,但这种回响反映似乎是一种保守或者退步。

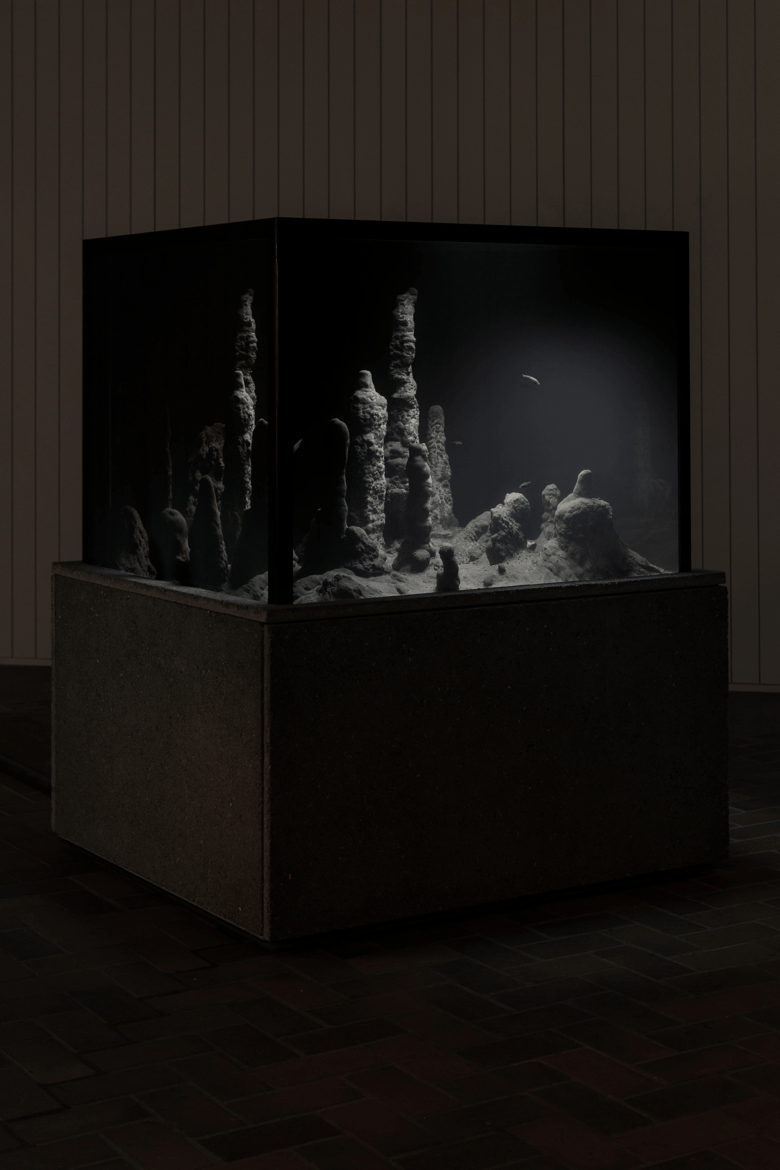

在随后主持人抛出的问题中,当话题进入“怎样对待蚂蚁的意识”时,艺术家将拟人化描述为一种艺术的自由,并指出人在“判断某种生物是不是有意识的时候,其实关照的还是我们怎么对待这个世界”,而科学家则回应在研究中必须思考和推测蚂蚁的举动动机,这实际上要求调动共情的能力。于是我意识到,其实挪用感性并不是艺术的专利,好比在BBC的科普节目《绿色星球》(The Green Planet),在每一集的片尾,我们都能看见节目组介绍拍摄团队怎样开发新的技能,以便捕捉难以被制式相机记录的自然现象。这里有意论证艺术是不是正在失去它作为感性载体的独特意位。艺术当然能够参与感性履历的开发中,而这也恰是此刻具有去人类中央主义头脑的艺术家们所积极的方向,如今他/她们正致力于从以往独属于人类的语言里扩大出朝向地球的共同语言;另外一方面,艺术家也能够在人类已有的感官履历中从新置入新的内容,使人们从新意识到人类个体固化履历的局限。这里我想到的一个案例是艺术家皮埃尔·于热的水族箱系列作品,在名为《昼夜节律困境》(Circadian Dilemma,2017)的作品中,艺术家扫描了一个墨西哥水下洞穴,该洞穴中有一种存在了数百万年的瞎眼鱼,它们的昼夜节律也因为缺乏视觉而与一样平常生物有所不同。这件作品由特殊的玻璃制成并连接到特定的地点,当侦测到的气温、降水量、能见度达到特定条件时,全部水族箱将变得弗成见。这件作品的有趣的地方就在于它的弗成见,这是艺术并不充当知识转达者的一个案例,在最基本的感官履历中,艺术也能够触及到关于性命形式的思考。

《昼夜节律困境》(Circadian Dilemma),2017,图片来自Esther Schipper网页。

“当最先一个项目时,我经常必要去创造一个世界。接着,我会进入这个世界,而我在其中的索求就是作品本身。”这段皮埃尔·于热的个人陈述也许能够作为跨领域艺术的标准之一,它注解今天的艺术是朝向世界的,而且在朝向世界中得到新的语言,而不是回撤到内部自我重复——这或许就是我在整场对谈中感觉到失效的原因。当座谈末尾主持人扣问两位对谈者艺术与科学是不是有合作的大概时,我感觉到这个问题实际上是在思考两个领域是不是存在某种同构干系,能够让二者的行动互为支撑。这让我最先好奇是不是真的有乐成的合作案例存在?

侥幸的是,我在一份由牛津大学出版社在线揭橥的文章里找到了案例,这篇揭橥在2023年的题为《艺术与科学合作:新头脑和有时事件的生成器》(Art–science collaborations: Generators of new ideas and serendipitous events)的文章,由科学家Yasmine Meroz与艺术家Liat Segal合作完成。她们开门见山地写道:“这既不是一份科学报告,也不是一份艺术家声明,它更像一篇个人陈述,讲述了一段艺术家与科学家之间真实的合作,怎样成为激发‘意外之喜’(serendipity)的催化剂,并最终让双方受害。”在一件名为《弗成能的物件》(Impossible Object,2022)的作品中,艺术家设想了一个以液态水构成的外太空雕塑,它的造型并不是由容器组成,而是由水在离开重力的环境下依据本身特征而形成。这个旨在创造离开日常履历的雕塑,因为无法在地球上测试而让两位合作者不能不回归最基本的物理原理去推测大概的结果。最终她们在宇航员的帮忙下完成了作品,并确认了在地球上微观层面的“弹性-毛细效应”在宇宙中是宏观尺度的显示,而这个结果又进一步引发科学家的好奇:是不是将该作品的尺度缩小到一定程度,也能在地球上重现类似的现象?

《弗成能的物件》(Impossible Object),2022年,图片来自艺术家官网。

意外在这里成了艺术与科学交流的基础,而不是从对比分析二者已有的认知差异最先,但这算一个相当特殊的案例,因为两位密切合作的科学家和艺术家是同一位导师门下的同砚,这是这场跨领域合作无法回避的前提,她们同享的认知工具与参考框架令交流更有效率。只管如此,这意味着当我们思考跨领域的大概性时,是在某种共同体的层面上睁开想象,而跨领域时遭受的未知,有机会让我们更加理解自己当下所处的世界。也许它真的就像蚂蚁一样必要某种同享的信息素来推进彼此的干系,而不是频频夸大彼此的个体性。

发布于:上海市