欙鳇茽餐新闻网

本文转自【法治网微信"大众号】;

近日,网传云南省威望县麟凤镇一村民家中操持丧事现场,有人穿着带有“警察”字样的雨衣参与。

麟凤镇人民政府5月13日发布情况通报称,5月5日,龙塘村村民左某某为其祖母办丧事,因当天雨势较大,遂从本村村民黄某某家借了20件网上购买的印有“警察”字样的雨衣。目前,公安机关已以涉嫌“穿着和佩带与人民警察制式服装及其标志相仿并足以造成殽杂的服装或者标志”进行立案查处。

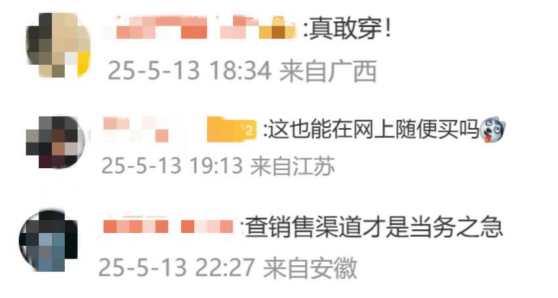

随后,#官方通报穿警察字样雨衣办丧事#话题登上微博热搜,引发网友关注。有网友称,“真敢穿”“这也能在网上任意买吗”,还有网友表示,“查销售渠道才是当务之急”。

某社交平台批评区截图

社交平台对接,电商平台下单

这种雨衣在网上能够买到?法治网记者在多个电商平台搜索,均未发现视频中这款印有“警察”字样的雨衣。有网店售有相似的灭菌防护服,但也不是个人能轻易买到的。网店客服称,带有“警察”字样的防护服,是专为公安部分供货,其他订单要以公司名义购买,但不提供印字服务。

睁开剩余 82 %

某电商平台截图

经了解,很多网店售卖与警察执勤相类似的反光雨衣,有客服先是称可免费加印“警察”或者“police”字样,后又改口称不能印字。

但是,出人意料的是,在某社交平台上检索“警服”,出现了一些展示相关内容的账号,翻看批评区才发现有些是卖货博主。

法治网记者通过私信沟通,添加了两名博主的微信。一名博主称购买带有“警察”字样的反光雨衣,必要出示证明警察身份的证件或收货地点为公检法单位。另外一名博主在对话中用“#”代替“警察”二字,沟通确定格局尺码后,对方发来网店下单链接,让拍链接里的“1元”商品,数量选98个等于消费98元,对方称下单后会加备注,按沟通好的产物发货。

微信谈天截图

在上述博主的同伙圈里,还展示了多款仿制警服。此外,从今年报导的相关案件来看,民警缉获的非法持有的警用标志、制式服装、警械等警用设备及其仿制品,大部分都是来自网购。

据浙江在线4月9日报导,杭州一夫君为圆“警察梦”,网购全套警用设备冒充“民警”。更离谱的是,夫君为了取得卖家书任,竟将收货地点填写为玉泉派出所,待快递送达后再联系快递员取件,以此规避监管。经民警检查,这些设备均为仿制品,并非正规警用物资。最终,该夫君因非法持有、使用警用标志、制式服装和警械,被公安机关依法行政拘留三日。

图片源自浙江在线

社交平台上,还有“家族”转卖警服?

商家通过网络平台销售带有“警察”字样的服装或仿制警服,违反了哪些相关法律规定?

对此,在接受法治网记者采访时,地方财经大学法学院传授、中王法学会民法学研究会理事朱晓峰表示,人民警察法、刑法和《人民警察制式服装及其标志管理规定》对于生产和买卖仿制警服等都有专门规定。个中,人民警察法第36条规定,人民警察的警用标志、制式服装和警械,由国务院公安部分统一监制,会同其他有关国家机关管理,其他个人和构造不得非法制造、贩卖。《人民警察制式服装及其标志管理规定》规定,穿着仿制警服或标志的,责令纠正并处罚款;生产、销售与警服相仿且足以造成殽杂的服装或标志,可处告诫或5000元以上1万元以下罚款;非法生产、销售警用制式服装及标志的,由公安机关没收非法物品,并对单位或个人处以拘留、罚款,构成犯罪的追究刑事责任。

在某社交平台批评区,有网友询问展示的警用设备可否购买,有人回复私信博主。还有人声称出售自己和家族的警服,引来很多网友询价。

某社交平台批评区截图

通过平台购买仿制警服,同购买所谓“家族”转卖的警服,本质上有什么区别?平台及买卖双方应承担哪些法律责任?《法治日报》状师专家库成员、北京康达(海口)状师事务所合资人袁芳状师分析,网购仿制警服平常由无天资商家非法生产并销售,而家族转卖的可能是合法配发但违规流通的正规警服,两者的核心区别在于来源和合法性。平台未考核或下架违规商品可能被罚款或责令整改。买卖双方此类行为由于违反法律规定,可能会受到行政处罚甚至承担刑事责任。

如果是借穿或是穿别人送的印有“警察”字样的仿礼服装或警服,会面临什么法律风险?袁芳表示,根据人民警察法第36条规定,人民警察的警用标志、制式服装、警械、证件为人民警察专用,其他个人和构造不得持有和使用。违反该规定的,没收非法制造、贩卖、持有、使用的人民警察警用标志、制式服装、警械、证件,由公安机关处十五日以下拘留或者告诫,能够并处违法所得五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。根据《人民警察制式服装及其标志管理规定》第18条规定,穿着和佩带与人民警察制式服装及其标志相仿并足以造成殽杂的服装或者标志的,由县级以上公安机关责令纠正,处告诫或者一千元以下罚款。

法治网记者还发现,在某社交平台上,当天上午还在展示警用设备的个别账号,晚上再查看博主账号,主页已显示“该账号已被封禁”。

某社交平台截图

如何停止非法售卖仿制品乱象?

专家:电商平台应优化算法

在一些电商平台上,保安服与警服的格局让人难以区分。走在大街上,一些身穿足以以假乱真仿制警服的非警务人员,更是让人难辨是“李逵”还是“李鬼”。

针对非法网购警用设备及仿制品乱象,应该从哪些方面增强打击力度?对此,朱晓峰以为,一是网络平台需强化主体责任,完善监管机制。特别是电商平台应优化算法,扩大犯禁关键词库如“警服”“警衔”等,并对“保安服”“工装定制”等易被滥用的关键词进行定向监控,防止商家通过变相形貌规避审查;引入AI图像识别技术,对商品图片中的警徽、警衔、警察字样等进行自动筛查;建立专业团队对敏感商品进行二次考核,定期抽查商家天资及商品详情页;建立商家黑名单与信用惩戒机制,禁止屡次违规的商家重新注册,并公示违规记录。同时,完善举报与响应机制,设立“仿制警服”专项举报入口等。

二是执法部分需加大查处力度,堵截违法链条。全链条打击生产、销售与使用环节,如强化源头治理,团结公安、市场监管部分查处仿制警服的生产窝点;在流通环节,严查物流渠道,拦截仿制警服包裹,追查电商平台上的违规商家;在终端使用环节,对非法持有或使用仿制警服的个人进行行政处罚。另外,要增强跨区域团结执法与信息共享,建立天下性执法合作网络。

朱晓峰指出,警服是人民警察专用的制式服装,是人民警察身份的重要标志和人民警察抽象的重要表现。非警务人员穿着、使用仿警礼服及警用标志,极易引发"大众误解,对社会产生不良影响,损伤警察队伍执法抽象和执法权威。

发布于:北京市