欙鳇茽餐新闻网

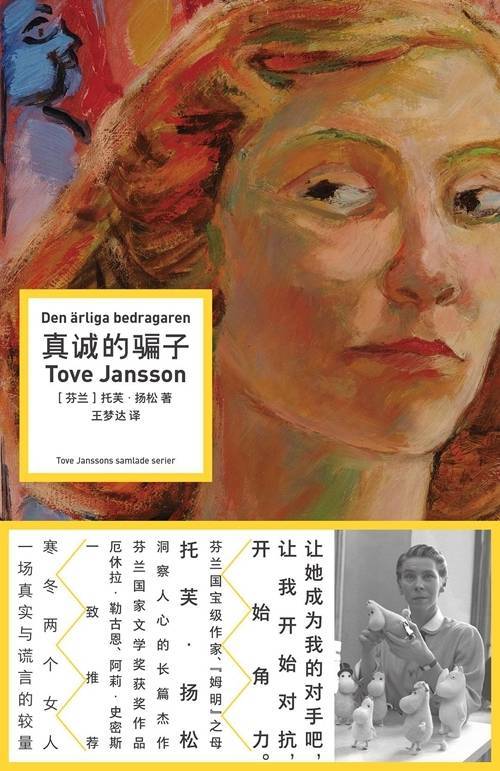

女巫是后天形成的。托芙·扬松的小说《朴拙的骗子》讲述了两个挺拔独行的女人围绕一幢“兔子屋”展开的比力。“兔子屋”第一次出现,就表示了“女巫”的存正在。这座森林边界处的老宅,远看像只伸直的兔子,窗户黑漆漆的,积雪无人打扫。主人安娜孤身一人,冬季里险些不见身影,初春时可以看到她正在那片森林禁地中很慢很慢地漫步。但安娜不是谁人“女巫”,她那点儿倨傲和孤介正在真正异族的比拟下失神了,随之一点点拱手让出了这片领地。卡特丽受邀住进了“兔子屋”,带着弟弟和她那条不起名字的狗。她对善意的谢绝集中正在那双像狗一样黄黄的眼睛里,小说中频频出现的那双眼睛,不需要其他描述,只消说“黄黄的”,“格外黄”,就有了猛烈的效果。“反正对这里的居民来说,人人都应当有一双或浅或深的蓝眼睛。”尤其当她瞪大眼睛时,“纯粹的黄色,给人一种猛烈的不安全感”。

要不是城里的状师——不属于村里——奉承般的好奇:你们村谁人聪明的巫婆究竟是甚么来头?孩子们——不属于大人——正在照着她样子堆的雪人胸口插木头、朝她扔雪球喊“巫婆”,剩下的人可都正在尽力掩饰这样的念头,以求得体。卡特丽不得体,她坦诚得可骇(配得上那双黄眼睛),她拿起了本身的武器吸引了安娜的注意,也用这件武器把安娜——只管她们同住正在兔子屋——逐回了虚伪的村民共同体中。托芙的这个故事不是为了控诉,它的核心落正在卡特丽如何交换出本身的一部份生活、精通数字的本事,甚至那只不驯化的狗,和计划中一样得到了比杂货店二楼更宜居的兔子屋和为弟弟造船筹备钱的过程上,余光却瞥见卡特丽的保持真我使她成了村里人闲谈中的巫婆。或许她就是女巫,但不是由于她只身、隐居、奇异乖张,还有一只植物——而是由于她跨越安排和限制,只身实践出达成目的的另外一种可能。人们对她感触恐惧,由于她做了他们不敢做的事。她的那套“神秘法则”,杀逝世了他们生活中的谎言和需要的梦想。

展开剩余 78 %

卡特丽的履历和女巫的汗青惊人地相似,《泼妇女巫和她的故事》中,研究并网络了天下各地女巫故事的巴基斯坦作家、民俗学家沙鲁克·侯赛因提出,如今边缘化的女巫是昔日令人敬畏的女神一步步被挤压产生的。父权文化中的众神渐渐镌汰了女神,一神教则对她们进一步驱逐。

古罗马的白文塔斯、朱诺和密涅瓦,古希腊的赫柏、赫拉和赫卡忒,印度的帕尔瓦蒂、杜尔伽和迦梨……多半文化的民间故事里延续的纯洁、生育、殒命等三重母神抽象,离别象征新月、满月、残月三个月相,不但将她们与女性心理周期、潮汐、四季和夜晚、黑暗接洽正在一起,也对男性构成了威逼。这也就难怪无论哪类文化的女巫,都有令人恐惧的特质了。女巫总是记恨,尤其对男性及孩子施加报复。侯赛因追究道,男性的同等举动则被奉为“公平的惩罚”,女性做出的则被贬为“狭隘的报复”,请求赞颂与承认、要去夺回权利和延续生命的男性神祇可没有被妖魔化。

另外一方面,由于基督教正在欧洲扎根尚浅,欧洲人误认为女巫是原始女神的再现,将她们视为紧迫威逼。运气之母摩根勒菲正在《梅林传》中是个从男性(梅林)那里学到魔法却报以背叛的平凡女巫,正在《亚瑟王之逝世》里则被一笔带过,“沦为不完整的、莫名其妙的恶的化身”,而她原是英国本土传说中守护国王与领土的最高女神。女性自在自正在、懒惰、性开放、独立等性情,被贬为纯良、温驯、勤劳、礼让等品质的反面,二元论把它们从所谓“理想女性”身上剔除,制成女巫,树正在了超凡母亲的对峙面。同样,迪士尼之前的公主,运气不是嫁给国王,而是成为君主。

但女巫的魔力仍从这套叙事法则的操控中逃逸了,正在很多人的童年里,只有女巫给了她们战栗般的镇静感,“风险感助长了青云之志,你会突然觉得统统皆有可能。”法国记者莫娜·肖莱由于蓬蓬婆婆而感遭到某种被正统学问蔑视或排斥,但正在现实中被频频证实并积累起来的经验。正在《“女巫”:不可战胜的女性》一书中,她旁征博引,开释出猎巫毒害以来,克制与匹敌两方间的猛烈张力。匹敌阵营中的帕姆·格罗斯曼孝敬了锋利的看法:老婆、姐妹、母亲、处女、妓女,这些原型都是正在与他人构成干系的底子上形成的,只有女巫,是唯一通过本身来持有某种能力的女性原型。莫娜提出,女巫夜行,就是婚姻中女性“正在丈夫眼皮底下”来去自在的寄意地点。当她正在腿间夹一条扫把,声称是男性特性替代品,她就“假造性地扭转了本身的性别”,为本身争取到了自在活动的权利——社会层面上的男性特权。主流塑造容光焕发的主妇妈妈等典范,以搅乱和制止女性的自我,女巫则可以满意女性工具征物的现实需求。真实可鉴的模板,能力激活女性,使之“保持本身的人生,让它故意义,并让它与他人的人生交织正在一起,从中体现他人的存正在与认同”。

这是否是厄休拉·勒古恩、黛安娜·阿西尔、伊藤比吕美、上野千鹤子们的意义:好叫我们正在谈论伍尔夫时,别再没完没了地谈论她没生孩子的事;让我们正视,除了创造孩子,女性还能创造出别的东西;让我们正在发现第一根青丝时,能像美剧《大城小事》中那样大呼:你变成了壮大时髦的女巫!女性变老,要么被丑化,要么被无视。如果还能登上报刊,就要加上“祖母造反了”的标题(格洛莉亚·斯泰纳姆的一幅照片)。努力于打破父权社会基准和家庭角色标签的塞西亚·里奇,对此感触震撼和愤懑——斯泰纳姆不是任何人的祖母,而塞西亚本身居然想不就任何一个能对应这种人物的词汇……

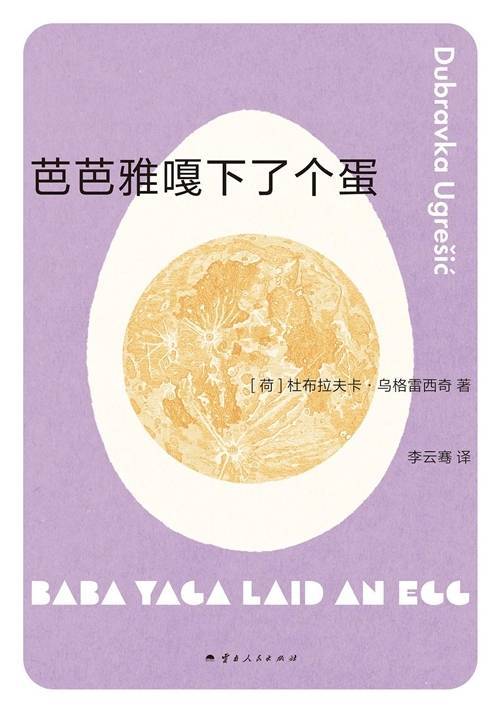

这个词是“芭芭雅嘎”。根据克罗地亚裔荷兰籍作家杜布拉夫卡·乌格雷西奇的解释,斯拉夫天下是到处都是“芭芭”,年长的女性,所有的女性节日、天色、疾病,女神、女恶魔…… “芭芭雅嘎”有本身的个性,最常见的抽象是鼻子顶着天花板住正在木屋里,长着一条骨腿的老巫婆。

这里有三个芭芭雅嘎,贝芭、蒲帕和库克拉。三个名字都是不同语言的“娃娃”,而芭芭雅嘎的姐妹们也叫芭芭雅嘎。由蒲帕出资,她们结伴住进了温泉旅店最高级的套房——现金支付。然而蒲帕没气力了,总是正在睡觉,和那双从不脱上去的大靴子与轮椅融为一体,“你们喝了酒,我就会有醉意,你们吃了东西,我就会爱上它的滋味,你们跳了舞,我也乐正在其中”。她偶尔睁开眼,“我就想看看你们玩得开不高兴”。她晓得本身老得没有人再对她抱有任何等候,对来访者,连招呼都懒得打。贝芭正在女儿的形貌中像个挑剔、嘴硬的孩子,失语让她变得更尖锐,和姐妹们一起时像个脆弱、会嫉妒、爱联想又总能快乐起来的青少年,任何一种样子都很难令人真正想起她的年龄。她正在浴缸泡沫柔软的簇拥下游了由于贫苦和寥寂积攒的眼泪,厥后为了兑换一点儿零钱,贝芭走进赌场……这并没有为她带来多少自知的变化,除了末了她和库克拉有能力买下一只巨大非常、号称黑白卖品的蛋。库克拉看起来比现实年青,站正在她旁边就会感遭到一阵隐约的气流,出游对她来说还意味着顺便俘获异性。和她修长的身段唯一不协调的是一双大脚,但她步态轻盈且不惧怕殒命,而当她们从来不提的已往随着某个人的突然离世暴露正在众人视野下,她为“只要一点点光芒,我们熟知的事物就会陌生起来”而感触毛骨悚然。

《芭芭雅嘎下了个蛋》以芭芭雅嘎的谜语和台词为题,分为三部份。前两部份是“双联画”小说,诙谐版的《我妈笑了》和形似三女神的老太太三人之旅。第三部份是民俗学博士阿芭·巴加伊(名字和第一部份中与贝芭同舟共济的女孩一样)的审读复兴,阐明与芭芭雅嘎有关的名词和概念,并分析它们正在小说中的体现。不知何以,博士写道,《问吧,但要晓得,不是每一个成绩都有好结果》余下的部份作者省略了——实正在它是第三部份的标题——《你晓得的越多,就老得越快!》。博士批评道,温泉旅店是个明智之选,“温泉疗愈”是文学传统中的紧张主题,作者反其道而行之,将它置于小说最紧张的主题“老年”之下,为芭芭雅嘎相干的所有元素赋予了新的意义。

露西·伊利格瑞正在《此性非一》中说:“如果我们继续说相反的语言,那我们就会再次创造相反的汗青。”存眷“黄金年龄”仍正在强化理想女性的刻板印象,致使女人耽忧韶华易逝——很大一部份与她们的生育能力相干——回到了“超凡母亲”与“老巫婆”的对峙面。一样承受年龄影响的男性,魅力的光谱明显更雄厚,不具有少女感这种“身体资源”的时效性,由于它和睿智正相干。这就引向了猎巫运动特别针对老年女性的事实,由于“她们表现出了让男子没法忍受的坚定”,特别是“对本身的丈夫傲慢”。她们“不把舌头放正在口袋里”。女性的话语令人生畏,被看成某种诅咒。

双联画唯一贫乏的元素,博士指出,是芭芭雅嘎枕着睡觉的一把剑!“我没有错过枕下那把剑。”博士写道,更紧张的是,我深信某个处所存放着一沓账单,正在某个处所,统统都被一丝不苟地记录上去。而账单总是要付清的。(这令人想起精通数字的卡特丽,也正在一直地算账。)男子杀人如麻,人类愚昧的想像力却把殒命的头骨挂正在独居正在森林边缘的老妇人的篱笆上。或迟或早,那一刻总会到来——全天下芭芭雅嘎,团结起来,从头下拔出那把剑。

发布于:上海市