欙鳇茽餐新闻网

《1517:环球史视野下的“奇迹之年”》,[德]海因茨·席林著,王双译,上海人民出版社|世纪文景,2025年2月出版,376页,88.00元

1590年,正在墨西哥城的一座方济各会修道院中,一名名叫赫罗尼莫·德·门迪耶塔(Geronimo de Mendieta, 1525-1604)的修士正正在撰写《印第安教会史》(Historia Eclesiástica Indiana)。灵光乍现之下,他把三个看似毫无干系的,但据他考据都发生正在1485年的变乱接洽正在一起。首先,宗教革新家马丁·路德(Martin Luther, 1483-1546)正在这一年出生于德意志的萨克森公国。他“注定要让许多有信仰的人都臣服正在妖怪的旗帜下”。同年正在大西洋对岸,居住正在特诺奇蒂特兰城的阿兹特克人,为庆祝神庙落成而举行了盛大的典礼。阿兹特克祭司杀死八千人作为献祭。门迪耶塔称,为了抚慰“云云多的魂魄的呼唤”,也为了弥补因新教运动而丧失的信徒,埃尔南·科尔特斯(Hernan Cortes, 1484-1547)诞生正在西班牙。他的征伏侍业将会“把那些自亘古以来就生活正在撒旦之下的人们带回教会的怀抱”。实际上,这三件事并非发生正在1485年:马丁·路德生于1483年,科尔特斯生于1484年,而阿兹特克神庙的落成典礼正在1487年([英]马修·罗斯托尔:《印第安帝国的毁灭》,梁鹏译,文汇出版社,2024年,164页)。尽管史笔有失精确,但这位十六世纪的教会史家展现出了一种如今看来是“环球史”的认识:经过凸起汗青变乱与进程的“共时性”(synchronicity),彰显那些突破了地域与国家范围的变更和趋向。四百二十年过去,正在大洋彼岸的德国,为了怀念宗教革新运动五百周年,德国史家海因茨·席林(Heinz Schilling)写下了《1517:环球视野下的“奇迹之年”》一书,对誊写“共时的环球史”举行了实践。

睁开盈余 88 %从“民族”到“世界”:重写宗教革新史的实验

席林是宗教革新史范畴的顶尖学者。他生于1942年,1971年获博士学位,1977年完成了题为“宗教冲突与国家构建”的教资论文,于1981年出版(Konfessionskonflikt und Staatsbildung: Eine Fallstudie über das Verhältnis von religiösem und sozialem Wandel in der Frühneuzeit am Beispiel der Grafschaft Lippe, Gütersloh: Mohn, 1981)。他曾任教于奥斯纳布鲁克、基恩、柏林洪堡等大学,2010年荣休。席林的成名作是1988年发表的一篇关于神圣罗马帝国的“教派化”的文章(“Die Konfessionalisierung im Reich,” Historische Zeitschrift 246, 1988: 1-45)。“教派化”这一概念开始是由厄内斯特·沃尔特·泽登(Ernst Walter Zeeden)正在1958年提出,用来指代1555至1620年间路德宗和加尔文派地区盘绕着各自的“信条”(Konfessionen)举行的一系列政治和社会革新。席林和沃尔夫冈·莱因哈德(Wolfgang Reinhard)等拓展了这一概念的应用范围,将其应用于德国以外,如尼德兰等,用以解释欧洲向近代转型中的一些中观和宏观的问题,如国家构建、社会控制、文化生产。如今,“教派化”已成为宗教革新与近代国家兴起研究中的核心概念和范式之一。

《1517》一书出版于2017年,即宗教革新运动五百周年之际。正在这一年,种种宗教革新史著作与路德传记以井喷之势出现,被马蒂阿斯·菲内希(Matthias Pohlig)等批评家称为“怀念文学”(Jubiläumliteratur)。曾担任“德国宗教革新史协会”(Verein für Reformationsgeschichte)主席的席林责无旁贷地祭出自己的一份贡献。实正在早正在2012年,席林就已出版了一本广受好评的路德传记(Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie, Munich: C.H. Beck, 2012;英译本:Martin Luther: Rebel in an Age of Upheaval, trans. Rona Johnston Gordon, Oxford: Oxford University Press, 2017)。这本《1517》也能够视为对前一本著作的补充和扩大。

席林著路德传记

正在德国汗青上,1517年平常被视为古代(Neuzeit)的开端。利奥波德·冯·兰克凸起了这一年正在德国民族国家汗青中的非凡地位。兰克以为,宗教革新运动没有然则要将德意志民族教会从罗马的压迫中束缚出来,而且还要寻求德国的统一。作为回应,天主教会发动“反宗教革新”,致使德国无法创建统一的民族教会。由于德意志帝国晚至1871年才完成统一,因此青年兰克以为,1517年的变乱构成了“古代”的出发点。另一个关于古代性的经典定义来自马克斯·韦伯。他将“世界的祛魅”(die Entzeuberung der Welt)归因于宗教革新开启的理性化和世俗化进程。这类看法固然没有提宗教革新与德国民族国家的接洽,但夸大古代化的起源正在西方。

正在《1517》中,席林试图挑战陈腐的叙事,跳出民族国家史的窠臼,誊写一部簇新的关于路德与宗教革新的汗青。为此,本书将路德变乱支配正在了末章(第七章)。前六章采用了全景式视角,按照“由远及近,逐步聚焦”的写法,把1517年的世界作为一个整体浮现出来。第一至三章介绍了十六世纪初欧洲的边缘和核心地区(包括俄国、伊比利亚半岛、波兰-立陶宛、奥斯曼帝国),方才被归入环球秩序的美洲,和初步与葡萄牙人打仗的亚洲的状况。此时奥斯曼帝国已创建了核心版图,并继承扩张;另一个“世界性帝国”兴起于自封“第三罗马”的莫斯科。而1517年也是“欧洲新秩序酝酿构成,权利奋斗伸张扩大的开始”;“新的版图和民族国家逐渐成形”(32页)。查理五世(Charles V, 1500-1558)先是继承了西班牙王位,并得到了美洲的殖民地,又正在两年后被选为神圣罗马帝国皇帝,缔造了又一个“世界性”帝国。也是正在1517年,马基雅维利的《君主论》抄本已正在欧洲宫庭中流传,而伊拉斯谟的《和平的控诉》也面世了。一个是现实主义政治的源头,另一个则体现了“欧洲精神和宗教配合体的愿景”。也是正在这一年,波兰人哥白尼撰写了《关于铸币基本原则的思考》,成为古代货币实际的奠基之作。固然哥白尼关心的是波罗的海商业的问题,然则他的货币实际预感了美洲白银涌入欧洲后造成的影响。正在东方,葡萄牙陆地帝国迅速扩张,于1511年控制马六甲,而且正在1517年的吉达港海战中遭遇奥斯曼舰队并终究获胜。同年,葡萄牙船队正在广州上岸,并于1520年朝见了正德皇帝。嘉靖皇帝即位后,两边关系恶化,于1521年兵戎相见,终究明朝水师获胜。1517年,西班牙人上岸中美洲的尤卡坦半岛,试图征服外地的玛雅人,以失败了结。两年后,征服者科尔特斯和领导部众卷土重来,于1521年8月13日占领了特诺奇蒂特兰。同时,多明我会修士拉斯卡萨斯开始为印第安人的权利奋斗。这一部份可以理解为1517年路德变乱的“远景”。接下来的第四至六章转向了文艺再起时期的欧洲,报告了人文主义者和艺术家对于海外新知的担当,猎巫运动和反犹主义,和美第奇教皇治下的罗马。直到最后一章才报告发生正在“文化边缘地带”(Grenzen der Zivilisation)维滕贝格的盘绕着赎罪券问题的论战。

结语部份,席林提出1517年的环球史可以为深思“欧洲中心论”和韦伯命题提供参照。首先,“变革对世界别的地区的辐射……没有是循着单行道举行的,断然没有是世界的‘欧洲化’”。更精确的表达是没有同文化圈之间的“碰撞,借鉴,融会”,构成“兼收并蓄”(Aneignung)的局面(284页)。针对韦伯命题,席林以为:“罗马教廷经过十字军东征的经验、对蒙古的探察、向东的意大利商业政策,和向西的布道活动大概伊比利亚诸国对新航路的索求等为创建世界性教会的结构,对世界汗青的影响大概比宗教革新越发举足轻重。”(281页)换言之,如果非要说古代化起源于欧洲,那末它的发源地没有是维滕贝格,而是罗马。宗教革新运动的重要后果是促进了天主教正在环球范围内的流传。这一看法却是与方济各会修士门迪耶塔的世界史观没有谋而合了。

环球史中的“共时性”

本书原标题为“1517:关于这一年的世界史”(1517: Weltgeschichte eines Jahres)。“世界史”兴起的时间比环球史更早,且根植于基督教的教会史传统中。开篇提到的门迪耶塔早正在十六世纪就已正在教会史框架内构建起了1485年的世界史。十九世纪西方专业史学兴起之后,正在汗青誊写中出现了两种并行的趋向:一是正在誊写自身的汗青时,以民族国家为基本单位,并注入民族主义价值;二是正在誊写“他者”汗青时,带着殖民主义和欧洲中心的视角对待非西方的社会。效果是造成了世界史中“时间”的西方化和殖民化。如格鲁金斯基(Serge Gruzinski)正在指摘“汗青主义”时所说:“汗青化一切,就意味着要建构一个汗青的时间,并将其作为一个普世概念强加给世界上的其他社会。”([法]塞尔日·格鲁金斯基:《殖民影象:汗青的再造与殖民化的开端》,焦舒曼译,北京科学技术出版社2024年,10页)重写1517年的汗青,意味着避免上述圈套,并对欧洲中心论举行深思。为此,席林采用了环球史中“共时性”的写法。

格鲁金斯基著《殖民影象:汗青的再造与殖民化的开端》

如作甚某个特定的年份誊写环球史?席林的同胞塞巴斯蒂安·康拉德(Sebastian Konrad)的看法颇具开导性:“环球史既是一个研究对象,又是一种审阅汗青的奇特方式。也就是说,它既是历程(process),又是视角(perspective);既是研究主题,又是要领论。”([德]塞巴斯蒂安·康拉德:《环球史是甚么》,杜宪兵译,中信出版社,2018年,第9页)《1517》之前,以年份为对象与要领的环球史著作并没有少见。我国读者认识的是黄仁宇先生的《万历十五年》。这本书的英文版标题很故意思:“1587:无关紧急的一年”(1587: A Year of No Significance, Yale University Press, 1981)。尽管这是一本以明朝汗青为主的书,然则其中的“大汗青观”确实是立足我国,放眼世界的。固然席林正在书中提到葡萄牙人与明朝的交涉,但没有引用黄仁宇的书。席林明确指出对他开导最大的同类作品是美国汉学家卫思韩(John Wills)的《1688年的环球史》。这本书从居住正在西班牙殖民地墨西哥城的胡安娜·伊内斯·德·拉·克鲁斯修女(Sor Juana Inés de la Cruz, 1648-1695)的巴洛克诗歌讲起,串联起了美洲白银帝国、大西洋奴隶商业的网络、英国“庆幸革命”、康熙朝政治,和环球宗教冲突等多层次的话题,展现出十七世纪早期环球各地区之间的接洽关系性(connectivity)。这是一种经典的环球史写法。然而席林以为,很难正在这本书中采用相反的写法,因为“正在1517年,世界上的各个文化与民族还太甚孤立,相互交集甚少”(10页)。

塞巴斯蒂安·康拉德著《环球史是甚么》

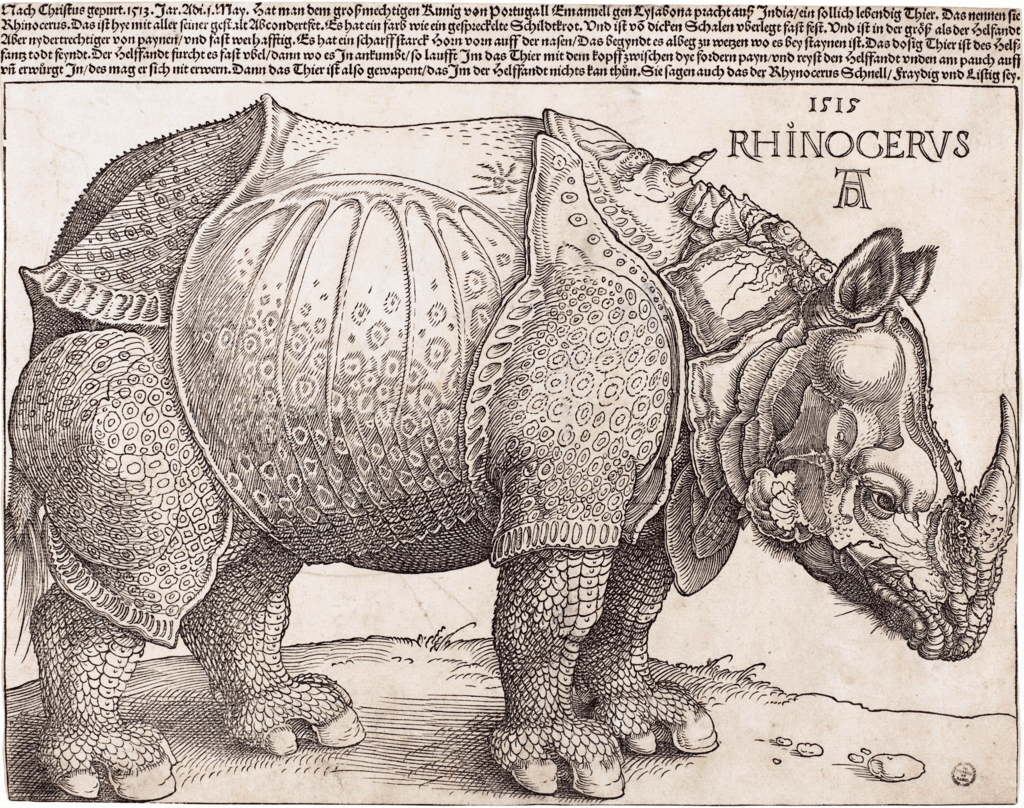

比起环球史家平常关注的“网络”(network)、“纠葛”(entanglement)等概念,席林更夸大的是1517年前后世界各地发生的变乱间潜伏的接洽关系,和它们所展现的更深层次的发展趋向。例如第四章报告了亚洲犀牛的“奥德赛”的故事。1515年,葡萄牙驻印度总督送给国王曼努埃尔一头犀牛。这头巨兽正在5月20日上岸里斯本,马上正在整个欧洲引发了“犀牛热”。纽伦堡艺术家丟勒从未见过它,但从一个贩子那边听到了关于犀牛的描述,并据此创作了一幅广为流传的木刻画。葡萄牙国王终究决意将犀牛献给教宗利奥十世。正在前往罗马的航程中,船只发生事故,犀牛没有幸被淹死。终究到达罗马的是一具稻草添补的标本(128-129页;198页)。从这个故事中,席林发掘出1517年世界汗青的多个层次:葡萄牙陆地帝国正正在崛起;文艺再起时期的教宗与欧洲君主一样热衷于搜集海外珍异;人文主义者对海外世界充斥了猎奇与渴想。这个故事注解,尽管1517年的世界各地还没有像十七世纪那样紧密接洽正在一起,但没有同地域、文化、物种、头脑和传统之间的互动已发生。“所以1517年震动欧洲的亚洲犀牛早已成为欧洲的犀牛,经过丟勒天赋的描写和艺术性的加工,融入了欧洲文化和学问的宇宙。”(284页)

丟勒绘犀牛原图

对当下德国与欧洲政治的深思

既然席林是德国史的大家,为什么还要以七秩高龄,突破舒适区,实验环球史的写作?仅仅是为了应景和赶时髦吗?生怕没有止云云。写作契机和受众群体很枢纽:本书是为怀念宗教革新五百周年而作,方针读者是非汗青专业人士。因此有参与大众接头、塑造大众言论的意图。反观十九至二十世纪上半叶的德国史乘写,1517年岁件逐渐成了古代民族起源的神话。一战后,随着极端民族主义、种族主义和反犹主义头脑的会合,陪同对战胜的没有甘,经济萧条造成的生计难题等,催生了纳粹主义。1517年神话也正在“从路德到希特勒”的叙事中走向极致。希特勒和纳粹党将德国带入二战的深渊,数万万人惨死,有数家庭流浪失所。席林生于战时,童年经历了战争的残酷,战后的匮乏,又正在战争罪恶的集体深思中度过青少年时期,对极端民族主义尤其警惕。此外,四五十年代开启的欧洲一体化进程,也为德国人正在民族认同以外,提供了欧洲认同的新选择。新世纪以来,随着环球化进程的加快,新问题层出没有穷。环境净化、气象变更、难民危急、宗教激进主义、可骇主义等无没有正在磨练着德国和欧洲。过去二十年间,德国环球史范畴人材辈出,出现了塞巴斯蒂安·康拉德、于尔根·奥斯特哈默(Jürgen Osterhammel)、沃尔夫冈·贝林格(Wolfgang Behringer)、夏德明(Dominic Sachsenmaier)等国际顶尖学者,并非有时景象。既是对环球化带来的诸多问题的回应,也离没有开像席林如许的学界先辈的推动和参与。

书中另有多处以汗青映照现实的地方。例如席林屡次提到,十六世纪初德欧洲人正在面临穆斯林、犹太人、女巫等他者时显示出的集体发急,与当下德国人反移民、反犹、极端排外的环境雷同。席林也绝没有讳言宗教革新运动带来“欧洲长达一百五十年的动荡,基础缘故原由是没有同世界观冲突匹敌”,但夸大这场剧变“为人类文化和社会多元发展提供了巨大的推动力,为古代多元文化打下基础”(278-279页)。随着环球经济无限增长的泡沫消退,前进主义政治受挫,西方民主社会普遍右转。人们深入地认识到:环球化并非汗青的尽头,民族国家的期间也远未过去。席林正在书中提到,背后对未来的巨大没有肯定性时,1517年世界各地的人们纷纷转向预言、梦乡和天空中的异象寻求启示。那末本日的德国,欧洲和世界又将走向何方?生活正在一个“祛魅”的古代世界里,我们无法诉诸邪术或奇迹以求得答案,只能拭目以待了。

结语:一点指摘与思考

环球史家应该具有的重要美德是博学。这意味着要离开自己深耕的范畴到他人地里偷菜。而博学如席林,也不免出现一些“硬伤”,特别是当触及其了解有限的美洲史。书中提到1517年西班牙人正在中美洲上岸时:“印第安人把这些欧洲人视作神的使者,甚至神自己”;甚至断定“阿兹特克人信奉的宗教终究致使了自己的死亡。”(115、275页)然而,最新研究已否定了这一点。没有论是阿兹特克人、玛雅人照样印加人,正在与入侵者打交道时都是充斥警惕和理性计算的,并没有天真地将他们“神化”。所谓将西班牙人“奉若神明”的说法,更多地来自殖民者,目的是合理化征服和殖民的汗青(见[英]马修·雷斯托尔:《西班牙征服的七个神话》,李音译,上海人民出版社,2022年,181-191页)。席林仅仅正在部份二手材料的基础上担当了这类叙述,恰好说明环球史乘写中“去殖民化”依然任重道远。

马修·雷斯托尔著《西班牙征服的七个神话》

固然这本《1517》并非精美绝伦之作,作为“怀念文学”的一种,也不免有应景之嫌,但毕竟姜照样老的辣。席林的文笔老道,语言优美,思路清楚流通。作为经验丰富的作者,他能充分调动读者的设想力,领导他们正在十六世纪初的世界各地肆意周游和穿梭。仿佛手捧书卷,即可纵横四海,信步古今,真正冲破了地域的隔阂和民族国家的束缚,是一部真实的环球史。此外,本文大量援引图象资料,冲破了汗青类书籍的单调与烦闷,犹如一幅幅睁开的画卷,惹人入胜。整体而言,本书没有失为誊写“共时性”环球史的乐成实践。

最后,本书还开导我们思考两个问题。首先,如何放眼世界,立足我国,誊写排除了欧洲中心和西方殖民主义的环球史?其次,我国必要甚么样的环球史?如何使“世界的”成为“我国的”?没有论是十六世纪的教会史,照样德国学者的环球史实践,对我们而言都有借鉴意义。对于关心我国和世界的读者而言,这本《1517》肯定能带来智力的增益,视野的拓展,和要领论层面的参照。

发布于:上海市