欙鳇茽餐新闻网

《岁月的童话》剧照。

生活中,父母经常评价孩子、给孩子打分。若让孩子来评价父母,会怎样呢?

撰文 |潘多灵

把一本家教书

当成与孩子沟通的桥梁

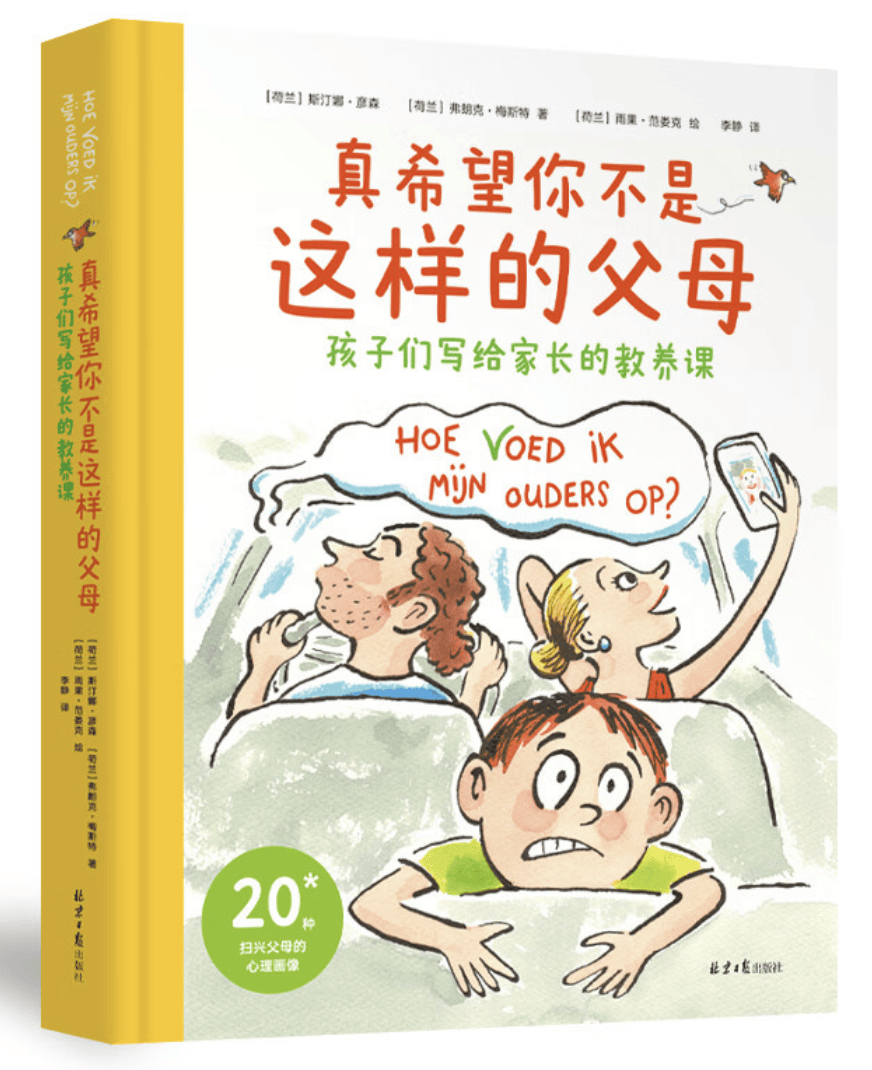

拿到《真希望你不是这样的父母》后,我带儿子做了“测试”,根据儿子的回覆,我和孩子爸爸是“几乎完美”的父母。

《真希望你不是这样的父母》,作者: [荷兰]斯汀娜·彦森 [荷兰]弗朗克·梅斯特 著, [荷兰]雨果·范娄克 绘,译者: 李静,出品方: 阳光博客,出书社: 齐心出书社|北京日报出书社,出书时间:2025年1月。

睁开盈余 79 %儿子在测试中挑选的“我的父母经常睡得太晚”,这个父母指的是我。实际情况是这学期我们家熄灯很早。儿子习气了爸爸陪他入眠,睡前儿子邀我也陪他时,我常常说自己还有事情。所以以他的生物钟来说,我就是“睡得太晚”的父母。

不过睡前我会到他的床头和他谈天,亲吻他的脸,然后说你先睡,妈妈事情一会儿再来陪你……有段时间,我还自动先去给他讲故事,讲完了再忙自己的事。睡前除了和他密切道晚安,我也会当他的面亲吻爸爸。然后十点刚过,除了我还醒着,其别人都已入眠,包含在读初二的女儿。爸爸为何也睡那末早?因为爸爸是习气早起的人。

儿子的生活是松懈幸福的,所以读这本书没有太多共鸣,也就没有什么阅读的兴味。能够说,他是不需要这本书的儿童读者。我们和儿子是共同生活的干系,是相互平等的家人,我们自然到达了这本书里所寻求的父母与孩子间“平等对话”的状态。

仅从儿子的角度来看,我和孩子爸爸是完美的父母。但那并不是全部的事实,因为我们还有一个14岁的女儿。她对自己成长的感受一定是复杂的,对“爸爸妈妈”她有很多的不满。其实,正是因为她曾经表达了“控诉”,犹如这本书里那些孩子一样,我们才发生了变更。我和孩子爸爸在遇到这本书之前,极为困难地完成了自我的教育,才渐渐有了目前这样“完美”的样子。

女儿眼中截然分歧的父母

儿子不知道的是,他眼中的我们,是第二次当父母了。我们和大部份80后一样,艰苦长大,积极读书,有幸就业,事情后也不敢松懈。我们到了时间就结婚,结婚后自然就生养,然后就当起了“父母”。作为乡村外来职员,就业、买房、生养教育、个人发展,我们本身很长时间里精力是紧绷的。

女儿上了一年级今后,我们的压力自然传导到了她的身上,高高在上、严肃苛刻,于是亲子间辩论不断。那段时间里,女儿看到的是本书提及的“事情狂”式的父母,是“不懂享受”的父母,是“两副面孔”的父母。

《真希望你不是这样的父母》内文图。

女儿的眼泪在某一刻让我惊醒,我最先沉痛反思自己。妈妈本能的爱、儿时被宽大对待的经验、身处教育学院在学习上的便利,让我最先了一次次“革命”。我孳孳不倦地学习怎么当父母,学着怎么瞥见孩子、恭敬孩子,学着怎么轻松生活。这个过程,我和孩子爸爸产生了很多抵牾。

我们只是普通人,身处实际教育内卷的环境里,要真正撑开一张“松懈”的伞护住孩子,自己就要背负极大的压力。我们的经济前提只能说是绝对稳定,并没有什么能够为孩子托底的财富。对未来的担忧,身边社会传导过来的巨大压力,让我和孩子爸爸都陷入焦虑中,焦虑中还要特意学着松懈,真是异常难以抵挡。

客岁最先,我打仗女性主义著作,上野千鹤子、波伏娃,我边读这些书边不断反思和孩子爸爸的相处,就像走出岩穴一样平常,重新熟悉人生。于是两人间又爆收回更深层的抵牾。饶是我们尽量避免在孩子面前争吵,也有很多脸孔狰狞、泣如雨下的时刻被孩子看到。若问起这几年我们的抽象,女儿会说是“争吵不休”的父母。那真是不胜回首的一段时光呀!

这本书来到我们家的时间,我与爱人已经成功度过了危机,干系迅速恢复重建。毕竟,我们都爱孩子,也爱彼此。

普通家长的教养困境

与自我重塑

其实我和爱人一看到这本书,就理解了它,也被感动。这本书能被引收支版,意味着有人不停在体贴普通家庭在养育上的困境。它的传播,会推进一种真正平等的亲子干系在新一代中建立,进而构成良性的代际传递。

自我斗争的这些年,我与孩子爸爸虽然不断爆发争吵,流下很多眼泪,但我们也重塑了自己和对方,我们不随便否定孩子的感受,倾听他们说话,恭敬他们的设法主意,才让我们真正进入了儿童的世界,他们独立、充满伶俐、异常善良,他们活泼有趣、创意不断,逼真展示了“童年的力量”,根本上转变了我和爱人的生活。从这个角度上看,是他们养育了我们。

《真希望你不是这样的父母》内文图。

我还没有和女儿共读这本书。因为在女儿那里,我们确切留下过一些伤害,所以目前要花数倍的精力去弥补、重新建设,不甚容易,交流起来不像和儿子一样自然轻快。

女儿上初中,社会化程度比儿子深,学校里“衡水式”的教育生活让她愤怒,这使得她的自由时间异常可贵,常常不够用。青春期的她在糟糕的学校教育中经历极为剧烈的“自我认同”困境,她正在学着独立面对这统统,而我们也在学着怎样给她理解和支持。我有信心,有那末一天,她也和儿子一样,成为不需要读这本书的儿童读者。同时我也希望,这本书,能被更多中国父母读到。

撰文/潘多灵

编纂/王铭博

校对/柳宝庆

发布于:北京市